박열

| 한자 | 朴烈 |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대 |

| 유형 | 인물/의병·독립운동가 |

| 지역 | 일본 |

| 시대 | 근대/일제 강점기 |

| 출생 시기/일시 | 1902년 2월 3일 |

|---|---|

| 몰년 시기/일시 | 1974년 1월 17일 |

| 추모 시기/일시 | 1989년 |

| 출생지 | 대한민국 경상북도 문경군 호서남면 모전리 |

| 원어 항목명 | 朴烈 |

| 성격 | 독립운동가 |

| 성별 | 남 |

| 대표 경력 | 재일본조선인거류민단 단장 |

1920년대 일본 도쿄에서 아나키즘 활동을 한 항일 운동가.

박열은 도쿄에서 1921년 11월 김약수(金若水)·백무(白武) 등과 함께 재일 한인 최초의 사상단체인 흑도회(黑濤會)를 조직하고, 기관지 『흑도(黑濤)』를 발행하였다. 1922년 발생한 니카다[新潟]현 나카쓰가와[中津川]의 한인 노동자 학살 사건을 조사하고 비판 연설회 등을 개최하였다. 1922년 아나키스트 단체인 흑우회(黑友會)를 조직하여 『후테이센진[太い鮮人]』, 『현사회(現社會)』를 간행하고, 대중 단체인 불령사(不逞社)를 조직하여 활동하였다.

박열은 1923년 9월 3일 관동 대지진의 혼란 속에서 경찰에 보호 검속되면서 '황태자 암살'을 기도했다고 대역 사건의 범인으로 몰렸다. 관동대지진 직후의 조선인 학살 사건으로 인해 내외에서의 비판을 받고 있던 일본 정부와 경찰이 조선인 비밀 결사의 폭동 계획, 즉 대역 사건으로 조작하려 하였던 것이다. 일본 검찰은 관련자 진술 이외의 별다른 증거 자료를 확보하지 못하자 1924년 2월 15일 박열과 가네코 후미코[金子文子], 김중한 세 사람만 기소하였다. 박열은 가네코 후미코와 함께 1926년 사형 선고를 받았지만, 10일 만에 무기로 감형되었다. 하지만 일본 정부는 패전 후인 1945년 10월 27일까지 정치범이 아닌 대역사범이란 이유로 석방하지 않았다. 부인 가네코 후미코는 1926년 옥중에서 의문사를 당하였는데, 1926년에 박열과 가네코 후미코가 함께 소파에 앉아 있는 사진이 신문에 실려서 대역죄 범인에 대한 취급이 허술하다는 국가주의자들의 비판이 고조된 사건[박열 괴사진 사건]이 있었다. 또 옥중에서 박열은 꾸준히 사상 전향을 강요당해 관련 기록을 남겼지만, 문장 구성과 내용이 이전과 지나치게 다르고, 주변 인물들도 동의하지 않아 조작된 것으로 평가받고 있다.

박열은 출옥 후 1946년 신조선건설동맹의 위원장에 취임하였으며, 이를 모체로 재일본조선인거류민단이 결성되자 단장이 되었다. 이어 백범 김구(金九)의 부탁을 받아 일본에 버려진 3명의 항일 의사 유해를 국내로 봉환하였으며, 자신의 독립사상과 자유 이념을 담은 『신조선혁명론』을 발간하였다. 박열은 1949년 5월 귀국하였으나, 한국 전쟁 중에 납북되었다. 북한에서는 재북평화통일촉진협의회에 참여해 평화 통일을 촉진하는 활동을 펼치다가 1974년 사망하였다.

박열의 작품으로는 1946년 『신조선혁명론』이 있다.

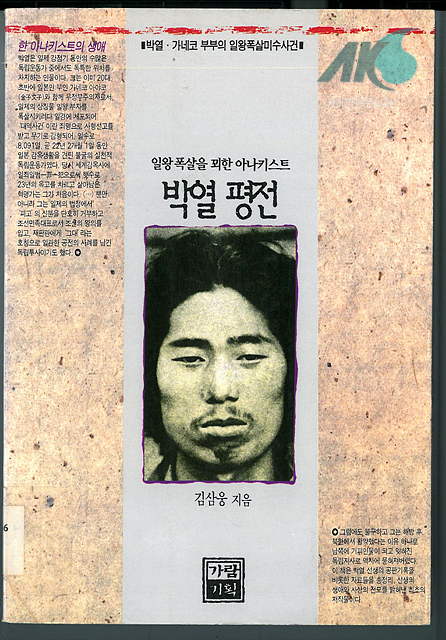

- 김삼웅, 『박열 평전』(가람기획, 1996)

- 김명섭, 『한국 아나키스트들의 독립운동』(이학사, 2008)

- 김인덕, 『박열: 극일에서 분단을 넘은 박애주의자』(독립기념관, 역사공간, 2013)

- 布施辰治 외, 『運命の勝利者朴烈』(世紀書房, 1946)