한국 근대화를 위한 보빙사의 길

| 한자 | 韓國近代化-報聘使- |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대 |

| 유형 | 개념 용어/개념 용어(기획) |

| 지역 | 미국 |

| 시대 | 근대/개항기 |

| 원어 항목명 | The path of Bobingsa for the modernization of Korea |

|---|

1883년 미국을 방문한 조선 최초 외교 사절단인 보빙사의 행로.

보빙사는 1883년(고종 20) 7월부터 그다음 해인 1884년 5월까지 우리나라 최초로 미국과 유럽 국가를 방문하여 조선이 자주 독립국임을 과시하는 외교를 펼쳤으며, 근대적 제도와 시설을 시찰하면서 각종 정보를 수집하여 귀국 후 개화 정책의 방향과 방법을 모색하고 추진하는 데 중요한 토대를 마련하였다.

1882년(고종 19) 5월 22일 조선은 서양 국가들 중 미국과 최초로 조미수호통상조약을 체결함으로써 실질적으로 근대적 국제질서에 편입되었다. 이어 1883년 1월 9일 미국 의회가 조약을 비준하자 체스터 A. 아서(Chester A. Arthur) 대통령은 루셔스 H. 푸트(Lucius H. Foote)를 조선 주재 미국 특명전권공사에 임명하였다. 미국은 주조선 공사를 중국과 일본에 주재하는 미국 공사의 지위와 동등한 특명전권공사로 격상함으로써 조선이 중국의 속방이 아니라 엄연한 자주 독립국가임을 인정해 주었다. 1883년 5월 서울에 부임한 초대 미국 공사 푸트 역시 비준 문서를 교환하면서 조선은 자치권이 있는 독립국가이며, 조미수호통상조약은 주권국가 간의 협약에 의해 체결된 것이기에 비준한 것이라고 확실하게 밝혔다.

이처럼 미국이 조선을 독립국으로 인정하면서 푸트를 주재시키고 서울에 미국 공사관을 개설하자, 조선은 미국이 조·중 간의 속방 조문에 개의치 않고 조선을 독립국으로 인정해 준 사실에 크게 고무되었다. 조선 정부 역시 미국 수도 워싱턴에 상주 공사관을 개설하고 전권공사를 파견해야 했지만 재정이 궁핍해 당장 시행할 수 없었다. 이에 푸트는 상주 공사를 대신해 미국에 사절단을 보내자고 제의했고, 조선 정부는 이 건의를 받아들여 보빙사를 워싱턴으로 보내기로 결정하였다.

조선 정부가 보빙사를 파견한 목적은 무엇보다 미국으로부터 공인 받은 완전 자주 독립국이라는 사실을 국제적으로 선양할 수 있는 기회를 마련하는 데 있었다. 미국이 조미수호통상조약의 교섭 단계부터 시종일관 조선에 대한 중국의 종주권 주장을 원천 봉쇄하겠다는 외교 책략에 따라 조선 독립국 정책을 관철시켰듯이, 조선 정부도 보빙사를 파견함으로써 미국의 정책을 전폭적으로 수용함과 동시에 조선이 자주 독립국임을 대외적으로 과시하려 했던 것이다. 또한 조선은 보빙사의 파견을 계기로 미국인 고문관·교사·군사교관 등을 다수 고빙함으로써 개화 정책을 적극적으로 펼치려는 의도를 가지고 있었다. 미국 역시 동양의 여러 나라와 마찬가지로 조선도 외국인 고문관을 채용할 필요성을 느낄 것이라는 판단 아래, 그 채용 여부는 보빙사가 미국에 가서 받은 인상 여하에 달려 있다고 파악하였다. 당시 조선은 미국에 대해 호의적으로 인식하고 있었던 만큼 양국의 이해관계가 잘 맞아떨어질 수 있다는 판단이었다.

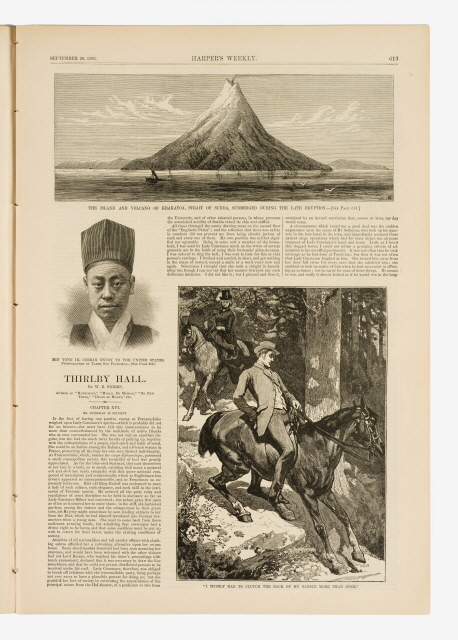

7월 8일 고종은 미국에 보빙사를 파견해 미국 정부의 공사 파견 조치에 감사의 뜻을 표시함과 아울러 개화 자강에 필요한 미국인 고문관을 초빙하고 싶다는 의사를 전달하였다. 보빙사는 총 11명으로 구성되었다. 전권대신인 정사(正使)에 명성황후의 조카이자 민씨 척족의 소장 영수였던 민영익(閔泳翊)[1860~1914], 부사(副使)에 조사시찰단의 조사로서 대미 수교를 위한 국제 정세를 파악하는 특별 임무를 부여받았던 홍영식(洪英植)[1855~1884], 종사관에 수신사 박영효와 함께 일본을 방문했던 서광범(徐光範)[1859~1897]이 발탁되었다. 그리고 수행원에는 일본 게이오의숙[慶應義塾]에서 유학했던 유길준(兪吉濬)[1856~1914], 수신사의 일원으로 일본을 방문했던 변수(邊燧)[1861~1891], 영선사 김윤식(金允植)[1835~1922]의 수원 및 학도로서 중국 어학국에서 영어를 학습했던 고영철(高永喆), 무관 최경석(崔景錫)[?~1886], 현흥택(玄興澤) 등이 임명되었고, 중국인 통역관 우리탕(吳禮堂)이 선임되었다. 이처럼 민씨 척족을 대표하는 민영익과 외유 경험이 풍부하여 국제 정세에 밝고 개화 지향적인 개화파 인사들이 보빙사에 발탁된 점으로 미루어, 고종이 미국과 유대를 강화하고 이를 통한 개화·자강 정책 추진에 심혈을 기울이고 있었음을 알 수 있다.

보빙사 일행은 7월 14일 고종에게 인사를 올린 뒤 7월 16일 아시아 함대 소속 미국 군함 모노카시호를 타고 제물포를 출발하였다. 신미양요 때 강화도를 침공하는 데 동원되었던 모노카시호가 불과 12년 만에 조선과 미국의 우호를 다지는 보빙사 일행을 태웠다는 사실은 양국의 관계 변화를 단적으로 보여 준다는 점에서 흥미롭다. 보빙사 일행은 7월 21일 나가사키에 도착한 다음 기선으로 갈아타고 요코하마를 거쳐 도쿄로 갔다. 그곳에서 보빙사의 임무를 잘 보필하고 안내할 미국 외교관이 절대 필요했기 때문에, 주일 미국 공사 존 A. 빙엄(John A. Bingham)의 천거로 외국참찬관 겸 고문관에 미국인 퍼시벌 로웰(Percival Rowell)을 특채하였다. 로웰이 우리말을 몰랐으므로 영어에 능통한 일본인 궁강항차랑(宮岡恒次郞)을 개인 비서로 채용해 일본어를 통한 이중 통역을 할 수밖에 없었다.

마침내 사절단의 진용을 갖춘 보빙사는 8월 18일 아라빅(Arabic)호를 타고 요코하마를 떠나 9월 2일 미국 캘리포니아주의 샌프란시스코항에 상륙하였다. 우리나라에서 처음으로 미국까지 태평양을 가로질러 간 셈이다. 보빙사 일행은 샌프란시스코에 도착해 팔레스 호텔에 묵은 뒤, 약 일주일 동안 대륙횡단철도를 이용해 9월 15일 워싱턴 D.C.에 도착하였다. 미국 정부는 보빙사를 안내할 영접관으로 시어도어 B. 메이슨(Theodore B. Mason) 해군 대위와 조지 C. 포크(George C. Foulk) 해군 소위를 임명하였다. 당시 아서 대통령은 휴가로 뉴욕에 머물고 있었다. 따라서 보빙사 일행은 두 영접관의 안내를 받아 9월 17일 아서 대통령이 묵고 있는 뉴욕의 피프스 애비뉴 호텔로 갔다.

1883년 9월 18일 피프스 애비뉴 호텔 대접견실에서 역사적인 국서 제정식(提呈式)이 거행되었다. 전권대신 민영익을 비롯한 사절단 전원이 흉배와 각대를 두른 청홍 색깔의 사모관대 차림으로 한 줄로 늘어서서 대접견실로 가자 중앙에 아서 대통령이 국무장관과 함께 서 있었다. 보빙사 일행은 처음에 다른 인물들과 똑같이 정장을 한 대통령을 구별하지 못하고 당황해 하다가 민영익을 선두로 차례대로 대통령에게 큰절을 하였다. 아서 대통령 역시 서양과 다른 예절에 당황하기는 마찬가지였지만, 선 채로 허리를 굽히는 인사로 답례하였다. 그 후 민영익은 「대조선국서」를 제정하고, 아서 대통령은 “양국의 영역 사이에 가로 놓여 있는 대양도 이제는 증기선 항해의 도입과 완비로 편리하고도 안전한 교역의 대공로(大公路)가 된 것”이라면서 미국은 “과거 역사에서 보듯이 다른 나라 영토를 점령 지배할 의도는 없으며 오로지 상호 우호적 관계와 호혜적 교역을 통해 이익을 같이 나누고자 한다.”라고 답사하였다. 이날의 국서 제정식은 조선이 최초의 미국 사절단을 통해 자주 독립국가라는 사실을 세계만방으로부터 국제적으로 공인 받게 되었다는 점에서 커다란 의미를 지닌다. 또 국서에 ‘대조선국’, ‘대군주’를 처음으로 사용했으며, 중국의 연호가 아니라 ‘개국 연호’만 사용하였다. 조미수호통상조약에는 중국 연호와 개국 연호를 병기하였지만, 국서에는 개국 연호만 사용함으로써 독립국가임을 대외에 천명하였던 것이다. 다음으로 국서를 한글로 번역해 미국 신문인 『뉴욕 헤럴드(New York Herald)』에 게재하였다. 이를 통해 보빙사는 중국이나 일본과 달리 조선은 ‘한글’이라는 독자적인 고유 문자를 가진 문화 국가임을 과시할 수 있었다.

그 후 보빙사 일행은 보스턴 등 미국 동부 지방의 산업 도시를 돌면서 방적공장과 미국 박람회, 울컷 농장[Wolcott Farm] 등을 시찰하였다. 뉴욕으로 돌아와서도 공장과 『뉴욕 헤럴드』 등 신문사와 소방서, 육군사관학교, 우체국 등을 살펴보았다. 이어 보빙사는 워싱턴 D.C.로 가서 미국 정부의 각 부처를 순방하였다. 보빙사가 머무는 호텔에는 늘 태극기를 게양하였다. 보빙사 일행은 태극기를 호텔 옥상에 내걸음으로써 사절단의 위엄을 과시하고 조선의 국위를 선양하려 했던 것이다.

10월 12일 보빙사 일행은 백악관을 예방해 아서 대통령에게 고별인사를 나누었다. 이때 아서 대통령은 군함 트렌턴(Trenton)호로 민영익 일행을 호송하도록 조치하였다. 보빙사는 유길준을 유학생으로 남겨둔 채 두 조로 나뉘어 귀국길에 올랐다. 유길준은 민영익의 특별 배려로 조선인 최초의 미국 유학생으로서 상투를 자르고 양복을 입고 미국에 남아 공부하게 되었다. 홍영식은 참찬관 미국인 로웰, 중국인 우리탕, 수행원 현홍택·최경석·고영철 등을 대동하고 10월 16일 미국을 떠나 12월 19일에 조선으로 돌아왔다. 한편 민영익은 종사관 서광범, 수행원 변수, 해군 무관 포크 등과 함께 트렌턴호로 대서양을 건너 유럽 각국 순방길에 올랐다. 그들은 영국, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 각국과 아프리카의 이집트까지 시찰한 후 수에즈운하를 거쳐 인도양을 항해하였고, 남중국해를 통과하여 1884년 5월 31일 귀국하였다. 조선인으로서는 최초의 세계 일주 항해를 완수한 셈이다. 미국이 중국과 일본에도 없는 해군 무관을 조선에 파견한 것 역시 이례적인 조치였다.

조선 역사상 최초로 미국과 유럽을 견문하고 돌아온 보빙사 일행은 우호적인 미국관을 갖게 되었을 뿐 아니라 근대적 제도·문물의 수용에 대한 필요성을 절실히 느꼈다. 1883년 12월 21일 고종과의 복명 문답에서 홍영식은 미국의 교육 방법을 본받아 인재를 양성할 것을 건의하였을 뿐 아니라 “일본 같은 나라는 서양법을 채용한 지 아직 일천하며 비록 그 나라가 서양법을 약간 모방했다손 치더라도 진실로 미국의 예에 견주어 논할 수 없습니다.”라고 미·일 양국의 개화 상태를 비교 평가하였다. 또한 민영익도 귀국 직후 “나는 암흑에서 태어나 광명 속으로 들어가 보았다. 이제 나는 다시 암흑으로 되돌아왔다.”라고 소감을 밝혔으며, 1884년 6월 2일 “미국의 부강이 천하제일이냐?”라는 고종의 물음에 “그 나라는 땅이 넓고 생산물이 많으며 사람들이 모든 성실에 힘쓰므로 상무가 가장 왕성해 비교할 나라가 없나이다.”라고 답하였다. 그러나 서구식 제도의 수용을 둘러싸고 보수파 민영익과 변법 개화파 홍영식·서광범·변수 등은 귀국 후 서로 상반한 태도를 취하기 시작하였다.

이러한 조짐은 귀국 전에 이미 싹터 있었다. 미국인 무관 포크에 따르면, 민영익은 처음에는 국가 발전을 위해 정력적인 노력을 경주하겠다는 의지를 표명한 바 있지만, 오랫동안 관찰해 본 결과 그는 마음이 약하고 변덕심이 심한 성격의 인물임을 알게 되었다고 한다. 특히 민영익은 항상 휴대하고 다니는 유교 관련 한적(漢籍)을 탐독하고 있었는데, 이러한 그의 수구적 태도는 슬프게도 모처럼 서양의 선진 문물을 시찰하고 계몽을 받을 수 있는 좋은 기회를 놓치는 것 같아 안타까워 보였으나, 반면에 서광범과 변수는 백과사전을 번역해 설명해 주면 자기 나라에 유용한 사항을 노트에 적는 등 지칠 줄 모르는 열의를 보였다고 평가하였다.

민영익은 보빙사 파견 전 변법 개화파와 교류하면서 개화에 관심을 보였지만, 귀국 후에 오히려 민씨 척족의 집권을 공고히 하고 중국과 전통적 관계를 유지하는 범위 내에서 점진적인 개혁을 추진해야 된다는 입장을 갖게 되었다. 그와 달리 홍영식, 서광범, 변수 등은 미국을 방문하면서 조선의 자주와 부국강병을 달성하기 위해서는 중국에 대한 속방 관계를 청산하고 혁신적인 제도 개혁을 단행하지 않으면 안 된다고 확신하였다. 따라서 그들은 김옥균·박영효 등과 더불어 반청 운동과 개화 정책을 적극적으로 펼치게 되었다. 이러한 민영익과 홍영식 등의 견해차는 결국 갑신정변을 유발시킨 중요한 요인으로 작용했으며, 갑신정변에서 민영익은 변법 개화파의 일차 제거 대상으로 지목되어 치명적인 부상을 당하였다. 갑신정변의 실패로 홍영식은 살해를 당하였고, 서광범과 변수는 일본으로 망명하였다가 미국으로 재차 건너갔다. 이렇듯 보빙사 일원은 자신들이 미국 시찰을 통해 얻었던 견문과 지식을 조선의 개화·자강을 달성하는 데 제대로 활용하지 못하였다. 다만 정변에 가담하지 않았던 최경석은 농무목축시험장을 설치하였고, 고영철은 동문학 주사로 영어 교육에 종사함으로써 개화 정책 추진에 일익을 담당하였다. 한편 유길준은 미국 매사추세츠주에 있는 거버너스 더머 아카데미(Governer's Dummer Academy)에서 유학하였으나 갑신정변의 소식을 듣고 공부를 중단한 뒤 유럽을 거쳐 1885년 9월쯤 귀국하였다가 유폐당하였다.

보빙사 일행은 조·중 양국 간의 속방 관계를 부정하는 대미 자주 외교를 전개했을 뿐 아니라 미국의 근대적 제도와 문물을 직접 견문함으로써 호의적인 미국관을 지니게 되었다. 그러나 미국 방문 후 혁신적인 제도 개혁의 필요성을 절감하였던 홍영식, 서광범, 변수 등 변법 개화파는 민영익과 개화의 추진 방향과 방법을 둘러싸고 서로 대립하였다. 그 결과 급진 개화파는 갑신정변을 일으켰다가 살해당하거나 망명함으로써 정계 내에서 몰락하였지만, 미국을 부국강병의 모델로 삼아 근대적 개혁을 추진하고 친미를 기반으로 자주 외교를 펼치는 세력이 형성되는 데 영향을 끼쳤다.

- 문일평, 『한미오십년사』(탐구당, 1975)

- 홍사중, 『상투 틀고 미국에 가다』(홍성사, 1983)

- 한철호, 『친미개화파연구』(국학자료원, 1998)

- 김원모, 『한미 외교관계 100년사』(철학과현실사, 2002)

- 김원모, 『개화기 한미 교섭관계사』(단국대학교출판부, 2003)