안전농촌[안전 농장]

| 한자 | 安全 農村[安全 農場] |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 개념 용어/개념 용어(일반) |

| 지역 | 길림성 흑룡강성 요령성 |

| 시대 | 근대/일제 강점기 |

| 특기 사항 시기/일시 | 1932-1930년대 중반 |

|---|

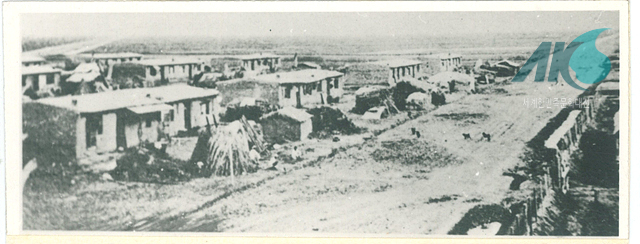

1931년 9월 만주사변 이후 조선 총독부(朝鮮總督府)가 남만주와 북만주 일대에 설치한 한인 집단 수용시설.

안전농촌은 만주 지역에서 집단 부락에 비해 상대적으로 앞선 시기에 설치되기 시작한 한인 집단 농촌의 선구였다. 안전농촌은 1932년부터 1935년에 걸쳐 남만 지역에 3개소, 북만 지역에 2개소가 설치되었으며, 주로 동아 권업 주식 회사(東亞勸業株式會社)가 주체가 되어 만주국(滿洲國) 혹은 중국인 지주로부터 토지를 상조한다는 내용에 근거하여 설치되었다. 서로 비슷한 시기에 만주 지역에 설치된 안전농촌과 집단 부락은 유랑하던 한인들을 규합하여 치안의 안정과 만주국의 지방 통제력 강화라는 측면에서의 효과를 목적으로 설치된 집거 구역이었다.

안전농촌은 영구(營口)·수화(綏化)·하동(河東)·삼원포(三源浦)·철령(鐵嶺) 등에 전략적으로 설치되었다.

조선 총독부 및 만주국에서 안전농촌을 설치한 주요 목적 가운데 하나는 안정적인 치안 확보에 있었다. 지역은 일제가 한국독립운동의 책원지라고 할만큼 항일무장투쟁이 치열하게 전개된 곳이다. 일본 정부는 만주국을 건립한 이후 무엇보다도 ‘치안유지’에 중점을 두었다. 또한 만주사변으로 발생한 피난민에 대한 통제정책으로 나타난 것이 안전농촌의 설치였다. 일제는 만성적인 쌀 부족 국가이기 때문에 식민지 대만을 비롯하여 조선에서도 끊임없는 쌀 증식 계획을 세웠으며 종자개량 등의 방법으로 농업생산력 향상을 위해 노력하였다. 이와 같은 맥락에서 일제는 미개간지가 많은 만주에 집단적 안정농촌을 설립하여 이를 해소하고자 했다.

안전농촌에는 주로 갈 곳을 잃은 재만 한인들이 모여들었으며, 일제는 효율적으로 재만 한인들을 집결·통제하는 데 활용했다. 안전농촌의 시범적 운영 성공에 고무된 일제는 조선 총독부 주도로 연변 지역에 전략적으로 집단 부락을 설치하기 시작했는데, 이는 주로 항일 무장 투쟁 세력의 근거지 주변에 설치되어 상호 연계를 차단하여 인적·물적 자원이 흡수되는 것을 방지하기 위함이었다.

마치 수용소나 군대의 주둔지와도 같은 집단 부락에서 한인들은 출하(出荷)와 강제 노동 등으로 고통을 받았으며, 심지어 이주와 출입의 자유조차 박탈당한 채 구속된 삶을 살아야 했다.

- 김주용, 「만주 '하동 안전 농촌'의 설치와 운영」(『백산 학보』 84, 2009)

- 김주용, 「만주 지역 한인 ‘안전 농촌’ 연구: 영구(營口), 삼원포(三源浦) 지역을 중심으로」(『한국 근현대사 연구』38, 2006)