조선민족지

| 한자 | 朝鮮 民族志 |

|---|---|

| 분야 | 문화·교육/언론·출판|역사/근현대|지리/인문 지리 |

| 유형 | 개념 용어/개념 용어(일반) |

| 지역 | 길림성 흑룡강성 요녕성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 요녕성 | |

| 요녕성 |

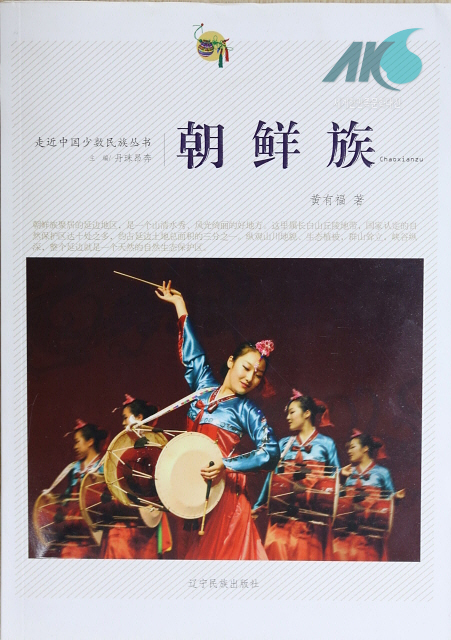

중국 한인[조선족]의 역사·지리·풍속·산업 등을 조사 연구하여 기술한 책.

조선민족지의 편찬은 중국 정부가 1978년에 개정한 헌법에 “각 민족의 고유문화를 발전시키며 민족대표권을 보장하고 자치 조례를 스스로 제정할 권한을 부여하고 소수 민족 간부를 양성한다.”는 규정에 의해 비롯되었다.

이후 1984년 「민족 구역 자치법」이 개정되고 민족 자치 지역 자치 기관들이 복원되면서 조선민족지의 편찬이 구체화되기 시작했다. 민족 구역 자치의 최저 단위인 현(縣) 아래의 자치 조직이라고 할 수 있는 향(鄕)에도 민족 자치향을 설립할 수 있도록 하여 기본적인 소수 민족 자치가 이루어질 수 있도록 제도화가 이루어졌기 때문이다.

더욱이 1987년 헌법이 개정되면서 '자치 지역의 수장(首長)은 당해 민족 출신으로, 지방 재정의 자치권 인정, 경제 건설 혹은 자원 개발에 대한 자주적 관리 인정, 지역의 치안 유지를 위한 공안 부대의 조직 허용' 등이 포함되면서 그 가능성은 더욱 커졌다.

그 결과 소수 민족의 언어, 문학 및 역사 등에 대한 연구가 활발해졌으며, 소수 민족 언어를 이용한 언론·출판 등과 관련하여 일정한 자유를 부여하는 범위 내에서 이를 허용하고 지원하였다. 이러한 시대적인 배경 속에서 조선족향(진), 촌의 민족지 편찬이 이뤄지기 시작했다.

조선민족지를 편찬하는 목적은 몇 가지를 들 수 있다. 첫째, 조선족 시·진·촌의 발전상을 기록으로 남기기 위해서, 둘째는 한인[조선족] 농촌 인구가 줄어감에 따라 없어질 위기에 처해서, 셋째는 도시 개발로 사라져간 조선족 촌의 역사를 책에 담고자 조선민족지를 편찬하였다. 넷째로 조선족 촌의 역사를 기억하고 있는 한인[조선족] 노인들의 생이 얼마 남아 있지 않다는 위기감도 한 몫을 했다.

조선민족지는 1980년대 후반 성(省) 단위급에서 『길림 조선족지』(1987)·『심양 조선족지』(1989) 등이 편찬되면서 시작되었다. 그 뒤 조선족 촌 단위에서는 길림성 길림시 용담구(龍潭區) 아라디촌에서 가장 먼저 『아라디촌사』(1995)를 편찬하였다.

조선민족지의 편찬이 본격화된 것은 1992년 한중 수교 이후이다. 특히 2000년대에 들어서면서 봇물처럼 조선민족지가 쏟아져 나왔다. 처음에는 조선족 시·진에서 조선민족지를 편찬했는데 점차 촌 단위에서의 편찬이 활기를 띠고 있다.

연변조선족자치주의 연길·용정·화룡·도문·훈춘·왕청·안도·돈화 등의 경우는 지방지 편찬위원회에서 편찬한 『연변조선족자치주지』(1996)를 비롯하여 각 현의 현지(縣志)가 편찬되었다. 『연길시지』(1994)·『용정현지』(1989)·『화룡시지』(2008)·『도문시지』(2006)·『훈춘시지』(2000)·『왕청현지』(2002)·『안도현지』(1993)·『돈화시지』(1991) 등이다. 장백조선족자치현지 편찬위원회에서 편찬한 『장백조선족자치현지』(2009)가 있다.

시·현 단위에서 편찬한 조선민족지로는 『청원 조선족지』(1998)·『연수현 조선족 100년사』(2005)·『반금 조선족 사략』(2011)·『신흥둔 촌사』(2013)·『철령 조선족 발자취』(2013) 등이 찾아진다.

조선족 촌에서 편찬한 조선민족지는 『동승 조선족촌 촌사』(2009)·『쌍천안 발자취(쌍천안 촌지)』(2010)·「명성촌 촌사」(2013)·『무순 대도 조선족 100년 개관』(2013)·『밀산시 조선족 촌사』(2014) 등을 꼽을 수 있다. 이외에도 『이석채 조선족 촌사』·『백룡촌사』 등이 확인된다.

- 정재남, 『중국 소수 민족 연구』(한국 학술 정보, 2007)

- 『철령 조선족 발자취』(요녕 민족 출판사, 2013)

- 『반금 조선족 사략』(요녕민족출판사, 2011)

- 『신흥둔 촌사』(요녕민족출판사, 2013)

- 『청원 조선족지』(요녕민족출판사, 2008)

- 「오상시 조선 민족지 편찬 작업 마무리 단계」(『한민족 신문』, 2015.6.10.)

- 「흑룡강 첫 조선족촌 촌사 고고성」(『흑룡강 신문』, 2009.8.3.)

- 「밀산시 17개 촌 년말전으로 『밀산시 조선족 촌사』 편찬」(『연변 일보』. 2014.4.15.)

- 「요녕 안산 후대들 위해 조선족촌사 편찬에」(『길림 신문』, 2011.4.11.)

- 「촌사를 정리하고 있는 조선족 마을 금가만촌」(『중국 조선어 방송넷』, 2013.12.17.)

- 「《무순 대도 조선족 100년 개관》정식 출판」(『인민넷』, 2013.1.17.)

- 「촌지 왜 필요한가?」(『요녕 신문』, 2010.12.21.)

- 「소가둔구 신흥둔촌 《신흥둔 촌사》출간 기념회 진행」(『요녕 신문』, 2013.9.18.)

- 「73세 권형익《반금시 조선 민족 약사》편찬」(『길림 신문』, 2011.3.21.)