어랑촌 13용사

| 한자 | 漁浪村 13勇士 |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대 |

| 유형 | 개념 용어/개념 용어(일반) |

| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 화룡시 |

| 시대 | 근대/일제 강점기 |

| 성격 | 독립운동 |

|---|---|

| 관련인물/단체 | 최상동|김세|이구희|유만길|이길원|안흥원|김국진|전두호|유택규|유억만|차정숙|화룡현 유격대 |

| 발생|시작 시기/일시 | 1933년 2월 12일 |

| 발생|시작 장소 | 화룡현 와룡향 어랑촌 |

1933년 2월 일본군 연합 토벌대가 어랑촌(漁浪村) 항일 근거지를 급습했을 때 항전하다가 전사한 화룡현 유격대의 대원.

화룡현 와룡향(臥龍鄕) 어랑촌은 함경북도 경성군 어랑사(漁浪社)에서 집단 이주한 조선인이 고향의 이름을 따서 붙인 마을이다. 또 이곳은 1920년 청산리 대첩 가운데 가장 규모가 컸던 어랑촌 전투를 치룬 곳이기도 하다.

1932년 가을 중국 공산당 화룡현 위원회에서는 와룡향 어랑촌을 중심으로 항일 근거지를 개척할 것을 결정하고, 현 위원회 기관을 약수동에서 어랑촌으로 옮겼다. 이어서 화룡현 경내에 분산되어 있던 항일 부대를 어랑촌으로 집중시켜 2개 소대로 된 화룡현 유격대를 조직하였다.

그러나 총은 10여 자루밖에 없었다. 유격대장 김세(金世)[김형걸(金亨杰)]는 무기 입수를 위해 1933년 2월 9일 14명의 유격대원과 함께 일본군 수비대로 가장한 후 삼도구 합신촌의 장보립 지주 장원을 습격하였다. 그 결과 장총 16자루, 권총 4자루, 탄알 500여 발과 기타 물자를 획득하였다.

일본군은 용정, 두도구, 삼도구의 일본군 수비대, 경찰과 무장 자위단 등 약 400여 명으로 연합 토벌대를 조직하여, 1933년 2월 11일 밤 어랑촌을 포위하였다.

다음날인 2월 12일 새벽 왕지평에서 보초를 서던 제2소대원 김하섭이 총을 쏘아 경보 신호를 울리고 어랑촌에서 보초를 서던 제1소대원 채동식이 이 사실을 유격대실에 알렸다. 중대장 김세는 유격대를 3개 분대로 나누어 적의 진공을 반격할 전투 준비를 하였다. 전투는 6시간 동안 계속되었으며, 3개 분대는 결사 항전을 감행하였다.

그 결과 일본군 연합 토벌대는 사망 18명, 부상자 20여 명의 피해를 입고 퇴각하였다. 화룡현 유격대는 대장 김세, 현 당 위원회 서기 최상동(崔相東)을 비롯하여 김아주머니(별명), 이구희(李九熙), 안흥원(安興元), 유택규(柳澤奎), 유만길(兪萬吉), 전두호(全斗鎬), 김국진(金國鎭), 이길원(李吉元) 등 십 수명의 조선인이 전사하였다.

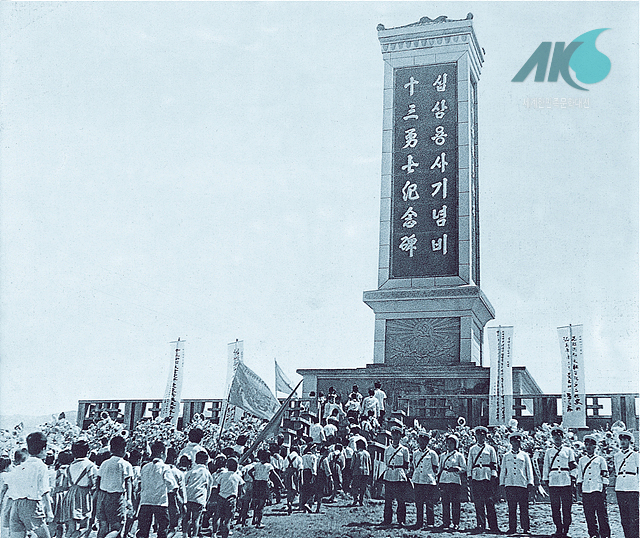

‘어랑촌 13용사’란 1933년 2월 전투에서 희생된 제1소대 전사자 13명을 가리키는 것이다. 그런데 이 용어는 1957년 중국의 조선 중앙 고찰단 일행이 어랑촌에 왔을 때 ‘어랑촌에 13용사가 나타났다’고 말하고 이를 찾아내어 비석을 세우기로 한 데서 유래한 것이다. 따라서 이후 13용사가 누구인가에 대해서는 의견이 다소 분분했던 것으로 보인다.

조사 결과 현재 기념비에 새겨진 13용사 명단은 현위 서기(縣委書記) 최상동, 중대장 김세, 정위(政委) 김xx[별명 김아주머니], 제1소대장 이구희, 유격대원 유만길, 이길원, 안흥원, 김국진, 전두호, 유택규, 적위대원 유억만(劉億萬), xxx, 소선대원(少先隊員) 차정숙(車貞淑)이다.

- 김승학,『한국 독립사』하(독립 문화사, 1965)

- 김철수, 『연변 항일 사적지 연구』(연변인민출판사, 2001)

- 김춘선, 「북간도 지역 한인 사회 연구」(국민대 박사 학위 논문, 1999)

- 「어랑촌 13용사와 약수동」(『연변 일보』, 2014. 8. 20)