「벽동군수」

| 한자 | 碧潼郡守 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화|전설 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 공서방|재상|재상의 삼형제 |

| 모티프유형 | 공서방의 매관과 재상의 매직 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007년 |

| 관련 지명 | 평안북도 벽동군 |

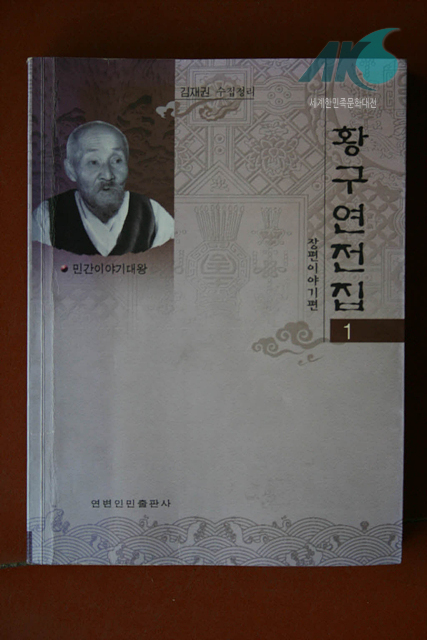

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 ‘매관매직의 현실과 벽동군수(碧潼郡守)의 지혜’를 구연한 설화.

「벽동군수」는 미천한 신분의 공서방이 어떻게 벽동군수가 되었는지, 그리고 어떻게 벽동군수 자리를 지켜낼 수 있었는지를 설명하는 인물 전설(人物傳說)이다. 매관매직이 성행하던 시절에 공서방이 지혜를 발휘해 탐욕스러운 재상으로부터 군수 자리를 차지하고, 나아가 재상을 응징한다는 내용으로 전개되고 있다.

옛날 한 고을에 부호이지만 신분이 미천한 공서방이 살았다. 공서방은 양반들에게 업신여김 당하는 것이 싫었다. 따라서 돈 보따리를 싸가지고 서울의 한 재상집에 머물며 양반 신분을 청탁했다.

공서방은 재상집의 허드렛일을 도맡아 하며 양반이 될 날을 기다렸다. 그러나 1년이 지나도 감감무소식이었다. 이에 공서방은 자신의 집과 모든 땅을 팔아 재상에게 건넸다.

이번에도 재상은 집에 머물려 기다리라 했다. 그렇게 3년이 지났을 때, 고향으로부터 식구들이 거지 신세가 되었다는 연락을 받았다. 공서방은 화가 치밀어 바가지에 꿀을 바르고 땅벌을 유인한 후 그 입구를 한지로 막았다.

이를 들고 재상에게 다시 찾아가, “우리 집안의 보물이니 한밤중에 몰래 보라.”고 하였다. 재상이 한밤중에 한지를 열자 땅벌이 달려들었다. 재상은 정신을 잃고 쓰려졌다.

다음 날 재상의 삼형제가 아비가 죽을 줄 알고 유언을 청했다. 그러자 재상이 공서방을 가리켰다. 삼형제는 ‘아비가 공서방에게 양반 자리를 내어주라는 것’으로 오인하고, 공서방에게 평안북도의 ‘벽동군수 임명장’을 써주었다.

얼마 후 정신을 차린 재상은 삼형제에게 공서방을 비밀리에 죽이라 명했다. 그러나 공서방은 삼형제가 자신을 죽이러 올 것을 예상했다. 공서방은 장남이 색[色]을, 차남이 술[酒]을, 삼남이 노름[雜技]을 좋아한다는 것을 알고, 그들을 유인해 위기를 넘겼다. 결국 삼형제가 뜻을 이루지 못하고 거지 신세가 되어 돌아오자 재상은 화를 참지 못하고 넋을 놓았다.

「벽동군수」의 모티브는 ‘공서방의 매관과 재상의 매직’이다. 두루 아는 것처럼, 조선은 18세기에 들어 정치, 경제, 사회, 문화 등 전 사회적으로 큰 변화를 맞았다. 농업 생산력이 크게 증가하여 전국에 장시가 섰고, 이로써 상품 화폐 경제가 발달했다.

결국 사농공상에 기반을 둔 신분질서가 흔들렸다. 일반 중인과 상민들은 공명첩을 사거나 양반의 족보를 사들여 양반 행세를 했다. 또한 매관매직이 성행했다. 이 작품에서도 미천한 신분의 공서방이 자신의 모든 재산을 바쳐 한 재상에게 군수 자리를 얻으려 하고 있다.

그런데 재상은 공서방의 재물만 탐한 채 선뜻 군수 자리를 내어주지 않는다. 설화의 전승 주체가 일반 서민이라는 사실을 감안할 때, 일반 서민의 눈에 비친 당시 매관매직의 폐해가 얼마나 심했는지 짐작할 수 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 황구연, 『천생배필』(연변인민출판사, 1986)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)