「춘향전」(3)

| 한자 | 春香傳(3) |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 이도령|성춘향|변학도 |

| 모티프유형 | 이도령과 춘향이의 이별과 해후 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007년 |

| 관련 지명 | 전라북도 남원시 |

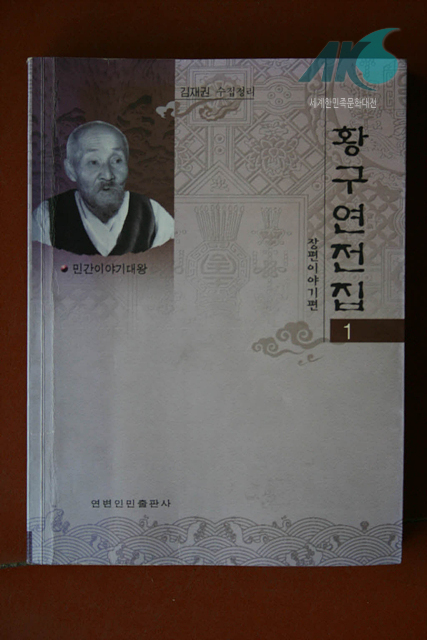

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 구연한 ‘춘향전’ 설화.

남원부사의 아들 이도령과 기생의 딸 춘향이 광한루에서 만나 정을 나누다가, 남원부사가 임기를 끝내고 서울로 돌아가자 두 사람은 다시 만날 것을 기약하고 이별한다. 그 다음에 새로 부임한 관리가 춘향의 미모에 반하여 수청을 강요한다. 그러나 춘향은 일부종사(一夫從事)를 앞세워 거절하다 옥에 갇혀 죽을 지경에 이른다. 한편, 이도령은 과거에 급제하여 어사가 되어 신관 부사를 탐관오리로 몰아 봉고파직(封庫罷職)시키고 춘향을 구출한다. 이도령은 춘향을 정실부인으로 맞이하여 백년해로를 한다.

「춘향전」의 모티브는 ‘이도령과 춘향이의 이별과 해후’이다. “춘향전”의 표면적인 주제는 ‘춘향이의 정절’이라고 할 수 있다. 그러나 달리, 춘향이는 이도령을 위해 정절을 지켰다기보다 인간의 존엄성을 바탕으로 양반의 노리개가 되지 않겠다는 의미에서 변학도의 수청을 들지 않았다고 할 수 있다. 그렇다면 춘향이는 이도령에 의해 신분이 상승된 것이 아니라, 제 스스로의 노력에 의해 신분이 해방된 것이다. 이러한 시각은 통치계급에 대한 투쟁과 승리를 지향하는 중화인민공화국이라는 사회주의 체제에서 선호되었다. 따라서 한인[조선족] 사회에서 채록한 “춘향전”의 경우, 여느 작품에 비해 춘향이가 변학도에게 포악을 부리는 장면이라든가, 그러한 춘향이를 민중들이 공감하고 감싸는 장면이라든가, 어사 이몽룡에 의해 변학도가 응징을 당하는 장면이 매우 구체적으로 서술되고 있다. ‘춘향전의 인민성’을 의도적으로 부각시킨 결과라고 할 수 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)