「토끼전」

| 한자 | 토끼傳 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 용왕|자라|토끼 |

| 모티프유형 | 용왕의 병과 토끼의 간 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007 |

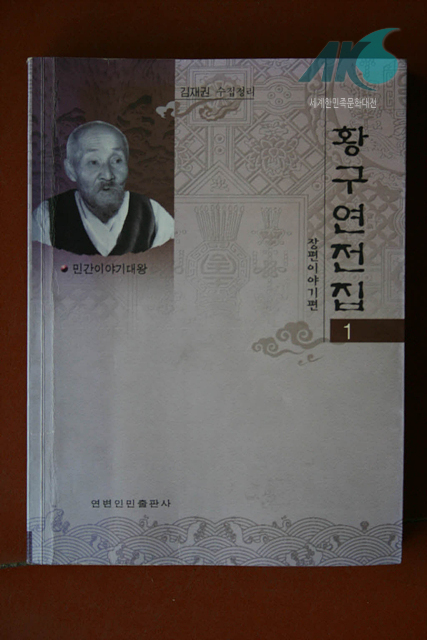

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 구연한 ‘토끼전’ 설화.

남해의 용왕이 병에 걸리자 문무대신을 모아 놓고 방도를 찾았다. 이때 한 신하가 월나라 재상 범상국, 진나라 장사군, 송나라 육처사가 이름난 성인이니 이들을 초빙해 방도를 묻자고 했다. 용왕은 이들을 초빙해 방도를 물었다. 그러자 토끼의 생간이 음과 양이 조화를 이루고 있어 효험 있을 것이라고 했다. 그러자 문어와 자라가 서로 뭍으로 나가 토끼의 생간을 가져오겠다고 다퉜다. 용왕은 비교적 언변이 더 뛰어난 자라를 시켜 토끼의 생간을 구해오라 명했다. 자라는 토끼의 화상(畵像)을 갖고 뭍으로 나왔다. 그리고 우여곡절 끝에 토끼를 만나, 수궁의 자랑을 늘어놓았다. 그리고는 토끼에게 수궁 구경을 시켜줄 것이니 함께 들어가자 제안했다. 토끼는 간밤에 칼을 배에 대니 온몸에 피가 낭자한 꿈을 꾸었다며 거절했다. 그러자 자라가 배에 칼을 댄 것은 금띠를 두를 조짐이며, 온몸에 피가 낭자한 것은 홍포(紅布)를 입을 조짐이니, 수궁에서 벼슬자리를 얻을 길몽이라며 너스레를 떨었다. 이에 토끼가 자라를 따라 용궁에 들어갔다. 그러자 나졸들이 기다렸다는 듯이 토끼를 잡아 임금 앞에 꿇린 후 간을 빼려 했다. 토끼는 모든 눈치를 채고, 간을 뭍에 두고 왔다고 일렀다. 임금이 믿지 않자 토끼는 자신의 몸에는 대변을 보는 구멍, 소변을 보는 구멍, 간을 넣었다 뺐다 하는 구멍이 있다고 했다. 용왕은 나졸을 시켜 토끼의 구멍을 확인하고, 자라에게 토끼와 함께 뭍으로 다시 나가 간을 가져오라 했다. 그러면서 토끼에게 금은보화를 내어주었다. 토끼는 꾀를 내어 구사일생으로 목숨을 부지한 후 뭍으로 나오자마자 산속으로 들어가 버렸다. 자라가 토끼에게 속은 줄 알고 바위에 골을 박아 죽으려 할 때, 백발신선(화타)이 나타나 알약 한 알을 건네며 어서 가서 용왕의 병을 고치라 했다.

「토끼전」의 모티브는 ‘용왕의 병과 토끼의 간’이다. “토끼전”의 표면적인 주제는 ‘자라의 충절’이라고 할 수 있다. 그러나 달리, 용왕이 주색잡기에 빠져 병에 걸렸다는 사실, 문어와 자라가 공을 차지하기 위해 옥신각신했다는 사실, 자라가 감언이설로 자라를 용궁으로 인도했다는 사실은 지배층의 문란과 위선을 폭로하는 것이라고 할 수 있다. 그리고 토끼가 꾀를 내어 다시 뭍으로 나왔다는 사실은 살아남기 위해 지혜를 발휘할 수밖에 없는 민중의 몸부림을 대변하는 것이라고 할 수 있다. 이러한 시각은 통치계급에 대한 투쟁과 승리를 지향하는 중화인민공화국이라는 사회주의 체제에서 선호되었다. 따라서 한인 사회에서 채록한 “토끼전”의 경우, 여느 작품에 비해 용궁 내에서 벌이는 온갖 작태가 매우 구체적으로 서술되고 있다. ‘토끼전의 인민성’을 의도적으로 부각시킨 결과라고 할 수 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)