「시골녀인한테 매를 맞은 덕에 과거에 급제했다」

| 한자 | 시골女人한테 매를 맞은 덕에 科擧에 及第했다 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 어느 선비|시골 여인|대가집 며느리 |

| 모티프유형 | 여인의 정절 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007년 |

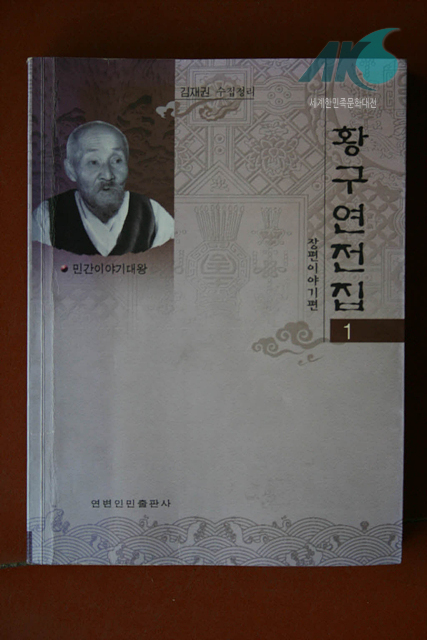

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 ‘어느 선비의 과거 급제 이유’를 구연한 설화.

「시골 녀인한테 매를 맞은 덕에 과거에 급제했다」는 어느 선비가 정절을 소중히 여기던 시골 여인으로부터 감화를 받고, 그 덕에 과거에 급제할 수 있었다는 것을 설명하는 민담(民譚)이다. 어느 선비가 과거 길에 올라 시골 여인을 희롱하다가 그녀로부터 회초리를 맞고, 이후 자신을 유혹하려는 대가집 며느리를 직접 회초리질 한 경험과 관련한 시제(詩題) 때문에 과거에 급제할 수 있었다는 내용으로 전개되고 있다.

옛날, 한 선비가 글공부를 마치고 과거를 보러 길을 떠났다. 하루는 날이 저물었는데 인가를 찾지 못해 애쓰다가 한 외딴집에 들러 하룻밤 유할 것을 청했다. 그러자 소복 차림의 여인이 나와 ‘단칸방에 홀로 지내고 있으니 들이기 곤란하다’며 거절했다. 선비는 부엌에서라도 하룻밤 신세를 지겠노라고 통사정했다. 여인은 선비를 들인 후 물 한 사발을 방 한가운데 놓더니, ‘이 사발을 강으로 삼고 선비님은 윗목에서, 저는 아랫목에서 잡시다’고 했다. 그러나 선비는 욕정이 발동해 자는 척하며 여인의 다리 위에 자신의 다리를 올려놓았다. 이에 여인은 벌떡 일어나, ‘그대와 더불어 인연을 맺는다면 죽은 남편이 대성통곡할 것이다’며 회초리를 꺾어 선비의 종아리를 쳤다. 선비는 깨달은 바가 있어 여인에게 무례를 빌고 길을 떠났다. 선비가 한양에 당도해 어느 대가집에 머물었는데, 과부인 며느리가 선비의 방에 무단으로 들어와 유혹했다. 선비는 회초리를 꺾어 며느리의 종아리를 치며 전에 회초리를 맞으며 들었던 바를 그대로 읊었다. 이 소리를 며느리의 시아버지가 듣고 선비를 마음속으로 칭찬했다. 며칠 후 과거시험을 보는데, 시제가 “오늘 저녁에 그대와 더불어 인연을 맺을시면 돌아간 남편이 통곡한다.”라는 것이었다. 여느 선비들은 시제를 풀지 못했지만, 선비는 두 번씩이나 겪은 일이었는지라 쉽게 글을 지을 수 있었다.

「시골 녀인한테 매를 맞은 덕에 과거에 급제했다」의 모티브는 ‘여인의 정절’이다. 오늘날의 시각에서는 가혹한 것이지만, 조선 시대 중기 이후 사대부가에서는 순절(殉節) 또는 수절(守節)이라는 미명으로 과부에게 정절을 강요했다. 또 한편에서는 그것을 당연한 것으로 받아들이기도 했다. 이 작품에서는 대가집 며느리가 어느 선비를 유혹하는 한편, 시골 여인은 어느 선비의 유혹을 매정하게 뿌리치고 있다. 서로 상반된 신분에서, 서로 상반된 입장을 취하고 있다고 할 수 있다. 유교적 제도나 규범의 굴레에서 벗어나고자 하는 여인과 그 제도나 규범의 굴레에서 순응하고자 하는 여인의 교차된 모습을 통해 정절의 의미를 다시금 생각하도록 하고 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)