「방랑시인 김삿갓」

| 한자 | 放浪詩人 金삿갓 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 김삿갓 |

| 모티프유형 | 김병연의 조부 통박과 방랑 생활 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007 |

| 관련 지명 | 경기도 양주군 |

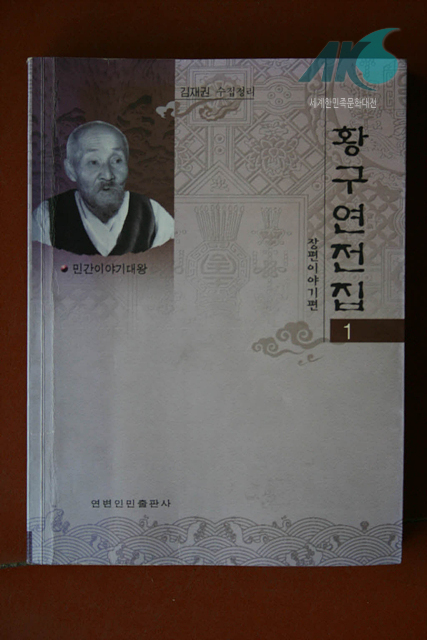

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 ‘김병연의 방랑과 그간의 일화’를 구연한 설화.

「방랑시인 김삿갓」은 김병연(金炳淵, 1807∼1863)이 조부를 비판하는 글을 짓고 방랑을 시작한 이래 벌인 갖가지 일화를 설명하는 인물 전설(人物傳說)이다. 김병연의 방랑 이유, 방랑의 과정에서 겪은 갖가지 풍파, 세상사 행태를 풍자한 여러 편의 시편 등이 잘 드러나고 있다.

김병연은 경기도 양주군의 권문세가인 안동 김씨김안근의 둘째 아들이다. 김병연이 16세가 되었을 때 과거를 보았다. 지역의 지방관이 주재하는 ‘향시(鄕試)’로 대과(大科)로 나아가기 위해서는 반드시 봐야 할 시험이었다. 문제는 하필이면 그 날의 시제가 “忠節死 嘆金益淳 罪通于天” 즉 “정시(鄭蓍)의 충직한 죽음을 논하고, 김익순의 죄를 통박하라.”였다. 김병연은 자신의 할아버지인 김익순의 잘못을 이리저리 적어 제출했다. 그때 썼다는 시에 따르면, ‘선대왕이 보고 계시니 넌 구천에도 못가며, 한 번 죽음은 가볍고 만 번 죽어 마땅하리라. 네 치욕은 동국 역사에 길이 남아 웃음거리로 남을 것이라’고 말하기까지 했다. 김병연은 탁월한 글 솜씨로 급제하여 집으로 돌아왔다. 어머니에게 자랑삼아 김익순의 죄상을 낱낱이 고했다고 하자, 어머니는 그제야 김익순이 바로 조부라는 사실을 일러주었다. 김병연은 큰 충격을 받고 4년간 집에서 폐인처럼 지내다가 20살 되던 해 방랑 생활을 시작했다.

「방랑시인 김삿갓」의 모티브는 ‘김병연의 조부 통박과 방랑 생활’이다. 조선족 설화의 채록, 정리 사업은 1950년대 후반부터 활발히 전개했다. 설화의 채록, 정리자들은 대부분 공산당의 문예 일꾼으로서 사명감을 갖고 관리와 백성, 지주와 소작인, 착한 자와 악한 자 등의 대립 구도가 선명한 설화를 선별하여 채록했다. 그런데 이 작품과 같이 김병연이 방랑 생활을 하며 남긴 세태 풍자적인 일화와 시편은 사회주의 체제의 이념과 상당 부분 일치하기 때문에 그와 관련한 설화들을 대거 채록했을 뿐만 아니라 작위적으로 편집하여 전승시키기도 했다. 이러한 작품들을 통해 김병연에 대한 새로운 인식과 견해를 확인할 수 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)