「남이 장군」

| 한자 | 南怡 將軍 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 남이 장군|류자광 |

| 모티프유형 | 류자광의 모해와 남이 장군의 억울한 죽음 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007 |

| 관련 지명 | 경기도 화성시 비봉면 남전리 |

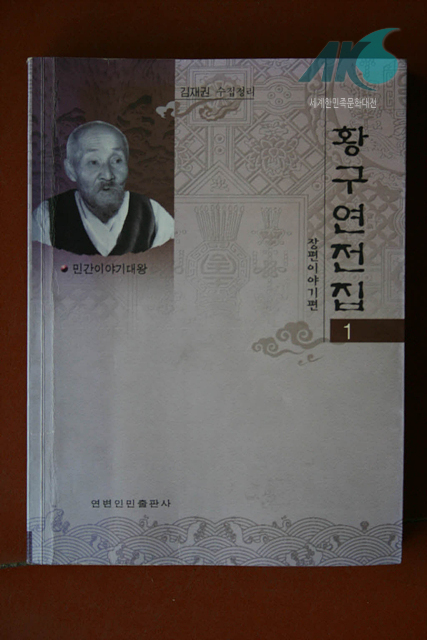

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 ‘남이장군의 억울한 죽음’을 구연한 설화.

「남이 장군」은 류자광[柳子光, ?∼1512]의 모해로 남이장군(南怡將軍, 1441∼1468)이 반역죄를 뒤집어쓰고 억울하게 죽었다는 것을 설명하는 야사(野史) 형식의 인물전설(人物傳說)이다. 남이장군의 혁혁한 전공과 빠른 진급, 그것을 시기질투한 류자광의 모해, 남이장군의 억울한 죽음 등으로 내용이 전개되고 있다.

남이는 조선태종의 외손자로서 아버지 의산군이 일찍 세상을 떠 어머니 정선공주의 손에서 자랐다. 남이는 어려서부터 무예에 출중했을 뿐만 아니라 학식도 뛰어났다. 남이는 청년으로 성장해 과거에 급제하고 북방 변방을 지킨 공로가 혁혁하여 불과 26살에 병조판서를 제수 받았다. 어느 날, 밤하늘에 혜성이 나타났다. 관원들은 혜성의 출현을 좋지 않은 일이 생길 징조라고 여겼다. 세조가 세상을 뜰 때 혜성이 출몰했기 때문이다. 이에 남이는 관원들에게 “혜성이 나타난 것은 묵은 것이 없어지고 새로운 것이 나타난다는 징조가 아니겠습니까?”라며 위로했다. 평소 남이를 탐탁지 않게 여기던 병조정랑 류자광은 이 말을 듣고, 예종에게 ‘남이가 혜성이 나타난 것을 두고 묵은 것이 사라지고 새 것이 나타날 징조라며 사람들을 선동하여 반역을 꾀하고 있다’고 고했다. 이에 예종은 남이를 옥에 가두었다. 류자광은 여기에 더해 남이가 북방에서 지은 “사나이 스무 살에 나라를 평정하지 못하면 / 후세에 그 누가 대장부라 일러주랴”라는 싯구를 “사나이 스무 살에 나라를 얻지 못하면 / 후세에 그 누가 대장부라 일러주랴”라고 오역하여 예종에게 남이를 처형할 것을 종용했다. 예종은 류자광의 직언에 따라 남이를 처형했다. 이렇게 남이는 억울한 죽음을 맞이했다.

「남이 장군」의 모티브는 ‘류자광의 모해와 남이 장군의 억울한 죽음’이다. 두루 아는 것처럼, 남이 장군은 류자광의 모해로 억울하게 죽임을 당한다. 그러나 기실 세조가 ‘남이 장군의 출중한 무예와 호방함을 두고, 자신의 젊었을 적 모습을 보는 듯하다’며 칭찬을 아끼지 않았던 것에 대한 예종의 콤플렉스와 그것으로 인한 남이 장군에 대한 경계가 류자광의 모해와 절묘하게 맞아떨어져 빚은 결과라고 할 수 있다. 그런데 남이 장군은 뜻하지 않게 한국무속의 현장에서 오늘날까지 장군신(將軍神)으로서 숭앙받고 있다. 억울한 죽음을 당한 장군이기에, 그 누구보다 어떤 문제에 봉착한 많은 사람들의 원을 풀어줄 수 있다는 무속적 세계관을 통해 새롭게 태어났다고 할 수 있다. 이렇게 남이 장군은 역사 속에서, 설화 속에서, 그리고 무속의 현장 속에서 여전히 살아 숨 쉬고 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)