「서동과 선화공주」

| 한자 | 薯童과 善花公主 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 서동|선화 공주 |

| 모티프유형 | 서동과 선화 공주의 만남 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007 |

| 관련 지명 | 충청남도 공주시 |

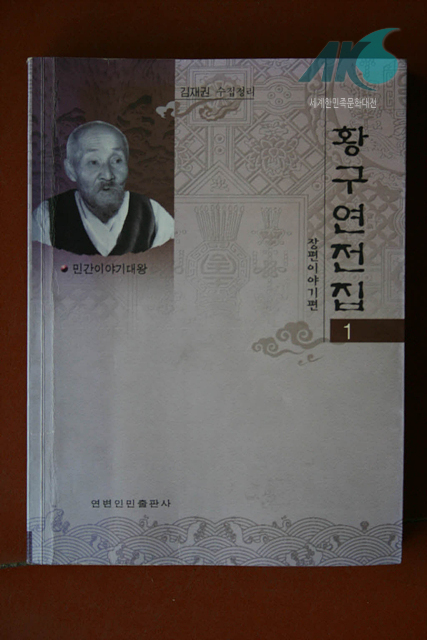

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 ‘서동과 선화 공주의 만남’을 구연한 설화.

「서동과 선화 공주」는 『삼국유사』권2 무왕조(武王條)에 수록되어 있는 서동 설화(薯童說話)의 각 편으로, 서동(薯童, 580∼641)과 선화 공주(善花公主, ?∼?)의 만남을 설명하고 있다.

백제 30대 무왕(武王, 재위: 600∼641)은 법왕(法王)의 아들이라고도 하고, 일설에서는 용의 아들이라고도 한다. 어렸을 적에는 항상 마[서예: 薯橅]를 캐어 팔아서 생활을 하였으므로, 사람들이 흔히 ‘서동(薯童)’이라고 했다. 서동은 신라진평왕(眞平王)의 셋째 공주 선화(善化)가 아름답기 짝이 없다는 말을 듣고 머리를 깎고 서울[서라벌]로 갔다. 동네 아이들에게 마를 먹이니, 아이들이 친해져서 따르게 되었다. 이에 동요(童謠)를 지어 여러 아이들을 꾀어서 부르게 했다. 동요가 서울에 퍼져 대궐에까지 알려지니, 백관(百官)이 임금에게 극간(極諫)하여, 공주를 먼 곳으로 귀양 보내게 했다. 장차 떠나려 할 때, 왕후(王后)가 순금 한 말을 노자로 주었다. 공주가 귀양처로 가는데, 서동이 도중에서 나와 맞이하여 시위(侍衛)하여 가고자 했다. 이때 도적들이 나타나 선화를 해치려 하자, 서동이 순식간에 도적들을 물리쳤다. 공주는 그가 어디서 온지는 모르나, 믿고 기뻐하여 그를 따르게 되었다. 그 후에야 서동의 이름을 알고 동요의 내용이 그대로 맞은 것을 알았다. 이후 서동은 선화를 백제로 데리고 왔는데, 이때부터 서동의 이름이 세상에 널리 알려지기 시작했다.

「서동과 선화 공주」의 모티브는 ‘서동과 선화 공주의 만남’이다. 이 작품은 서동설화의 전반부에 해당하는 것으로, 서동이 서동요(薯童謠)를 전파시켜 선화 공주가 궁궐로부터 쫓겨나고, 이로써 서동이 선화 공주와 조우한다는 내용으로 전개되고 있다. 이 작품은 비록 한인 사회에서 채록된 “서동과 선화 공주”이지만, 우리가 알고 있는 그것과 전혀 다르지 않다. 문화대혁명(文化大革命: 1966∼1976)을 거치는 과정에서 옛 것들이 많이 파괴되고 훼손되었지만, 『삼국유사(三國遺事)』의 관련 기록을 바탕으로 그 원형이 온전히 계승되고 있다고 할 수 있다.

- 『한국 구비 문학 대계』(한국학 중앙 연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전』-설화편(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권,『황구연 전집』, (연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)