「퇴계선생과 외조부」

| 한자 | 退溪先生과 外祖父 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 흑룡강성 요령성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 퇴계|퇴계의 외조부|선녀 |

| 모티프유형 | 퇴계 외조부의 인격과 선녀의 아이 점지 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007년 |

| 관련 지명 | 경상북도 안동시 예안면 토계리 |

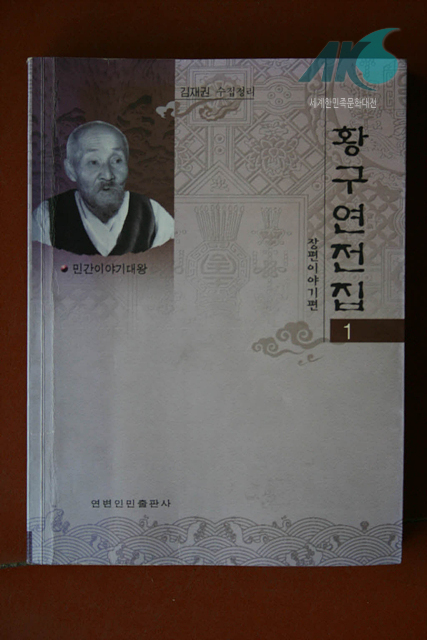

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 ‘퇴계이황의 신이한 탄생’을 구연한 설화

「퇴계 선생과 외조부」는 이황의 외조부가 평소에 덕을 쌓아 선녀로부터 하늘이 점지한 외손자를 얻었음을 설명하는 인물 전설(人物傳說)이다. 선녀가 문둥병을 앓는 거지로 변해 이황 외조부의 인격을 확인하고, 딸이 하늘이 점지한 귀동자를 낳을 수 있도록 한다는 내용으로 전개되고 있다.

경상도참창 고을에 한 부자 노인이 살았다. 노인은 인심이 후덕해 주변에서 ‘군자’라는 칭호를 들었다. 어느 해 겨울, 대문 밖에서 시끄러운 소리가 났다. 문둥병을 앓는 한 거지 여인이 대문 앞에서 구걸을 하는 소리였다. 하인들은 거지를 내쫓으려 했다. 그러나 노인은 하인에게 거지를 행랑채에서 쉬게 하고 먹을 것을 가져다주라고 했다. 그런데 한밤중이 되자, 거지 여인이 추워서 잠을 잘 수가 없다며 난리를 쳤다. 노인은 거지 여인을 사랑방 윗목으로 들여 잠자게 하고, 자신은 아랫목에서 잠을 청했다. 이튿날 아침에 노인이 잠을 깨어보니, 거지 여인은 어디론가 사라졌다. 그런데 그 날 밤, 거지 여인이 또 나타나 재워줄 것을 청했다. 노인은 한결같이 거지 여인을 대했다. 그렇게 3일이 지난 후 노인의 꿈결에 선녀가 나타나, “나는 천상의 선녀인데 거지로 분해 그대를 시험한 것이었소. 내가 하늘로 올라가거든 뒤뜰에 해산하는 방을 꾸며놓되, 그대와 같은 성을 가진 여인이 해산할 때만 그 방을 쓰게 하시오.”라고 하며 사라졌다. 노인은 선녀의 말대로 뒤뜰에 산실을 마련하고 딸아이를 불러 해산케 했다. 이렇게 해서 낳은 아이가 훗날 대학자 퇴계이황(李滉: 1502~1571년)으로 성장한다.

「퇴계선생과 외조부」의 모티브는 ‘퇴계 외조부의 인격과 선녀의 아이 점지’이다. 이황은 조선의 성리학을 집대성한 최고의 학자이다. 이황과 같은 위대한 성현은 탄생과 관련한 고유한 기이담(奇異譚)이 늘 회자되고 있다. 첫째로, 아버지 이식(李埴)이 40세의 나이로 진사시에 합격한 해에 어머니가 ‘공자가 대문 안으로 들어오는 꿈’을 꾸고 이황을 낳았다고 한다. 그래서 대문을 지금까지도 “성림문(聖臨門)”으로 부르고 있다. 둘째로, 선녀가 이황 외조부의 인품이 훌륭하다는 것을 알고 아이를 점지하자 이황의 외조부가 산실(産室)을 마련하여 이황을 낳았다고 한다. 그래서 산실을 지금까지도 “이황태실(李滉胎室)”이라고 부르고 있다. 이 작품은, 전파 경로를 확인할 수는 없지만, 경상도 안동에서 이황태실을 증거물로 삼아 전승되고 있는 두 번째 기이담을 온전히 수용하고 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)