「툭툭이」

| 한자 | 툭툭이 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 흑룡강성 요령성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 방성문|숙종 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007년 |

| 관련 지명 | 서울시 |

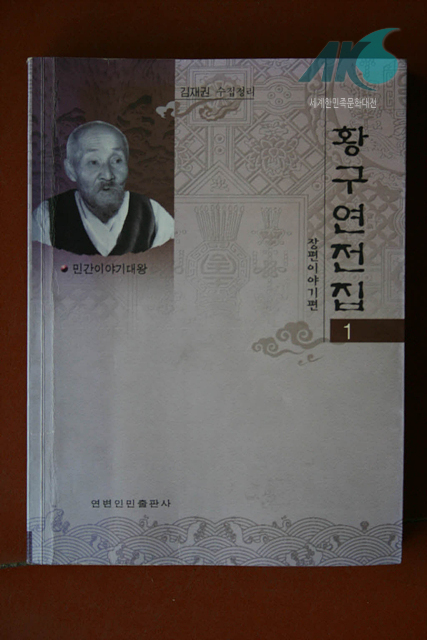

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 ‘어느 선비의 과거 급제 사연’을 구연한 설화.

「툭툭이」는 ‘방성문’이라는 선비가 숙종의 도움을 받아 과거에 급제했다는 것을 설명하는 민담(民譚)이다. 여기서 “툭툭이”는 새끼 새의 방언으로, 방성문이 과거장에서 단지 이 세 글자만을 써냈음에도 불구하고 그의 인물됨을 안 숙종이 흔쾌히 급제시켰다는 내용으로 전개되고 있다.

한 시골에 ‘방성문’이라는 선비가 살았다. 방성문은 집안이 비교적 윤택하여 글공부에만 전념할 수 있었다. 결과 어떤 시제를 던져주어도 그 자리에서 일필휘지로 훌륭한 시를 쓰곤 했다. 방성문은 때가 되었다고 여겨 과거를 보러 한양으로 올라갔다. 그런데 웬일인지 과거장에 들자 눈앞이 깜깜했다. 해서 한 자도 쓰지 못하고 과거장을 나올 수밖에 없었다. 이렇게 낙방하기를 10여 번, 이제는 가세도 기울어 더 이상 글공부에만 전념할 수 없는 지경이 되었다. 방성문은 마지막이라는 각오로 과거장에 다시 들었다. 그러나 이번에도 역시 눈앞이 깜깜했다. 그 날 밤, 방성문은 주막에서 잠을 이루지 못하고 탄식하고 있었다. 이때 숙종이 평복 차림으로 백성들의 삶을 살피고자 나왔다가 방성문이 탄식하고 있는 모습을 보았다. 숙종이 궁금하여 방성문에게 연유를 물었다. 방성문이 그간의 일을 허심탄회하게 얘기하자, 숙종은 내일 특별과를 보는데 시제는 새 두 마리가 어떤 새인지 알아맞히는 것이라며 답은 ‘학’이라고 일러주었다. 다음날 방성문이 과거장에 들자, 정말 새 두 마리의 정체를 알아맞히는 것이 전부였다. 그러나 방성문은 그 새가 ‘학’이라는 사실이 떠오르지 않았다. 하여 고향에서 새끼 새를 일컫는 ‘툭툭이’를 써냈다. 숙종은 방성문이 어쩔 수 없는 사람임을 알고, 학의 새끼를 ‘툭툭이’라고도 하니 그것도 합격시키라 명하여 방성문이 급제할 수 있었다.

「툭툭이」의 모티브는 ‘방성문의 낙방과 숙종의 조력’이다. 이 작품은 실력은 갖추고 있지만 정작 실력을 발휘해야 할 때 발휘하지 못하는 방성문이라는 선비를 통해, 결과가 아니라 과정에 충실하면 그 어느 때든 빛을 발할 수 있다는 불변의 진리를 민담 형식으로써 전달하고 있다고 할 수 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)