「포은 정몽주」

| 한자 | 圃隱 鄭夢周 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 흑룡강성 요령성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 정몽주|정도전|이성계|이방원 |

| 모티프유형 | 고려의 패망과 정몽주의 죽음 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007년 |

| 관련 지명 | 경상북도 영천군 동화리 |

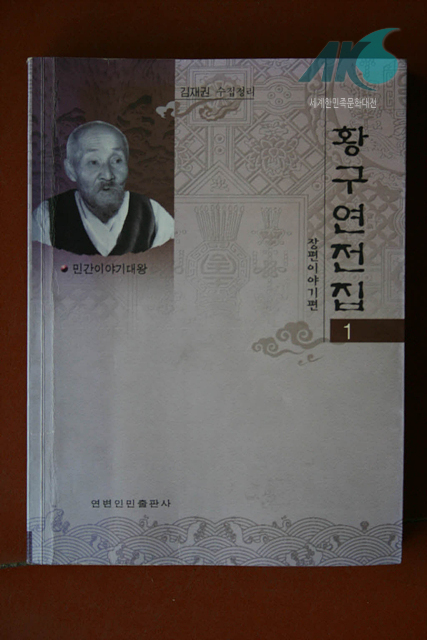

황구연[조선족 민담 구연 예술가]이 ‘정몽주의 생애사’을 구연한 작품.

「포은 정몽주」는 여말선초에 온건파(穩健派)의 수장으로서 정계에서 활약하다가 고려의 운명과 함께 스러진 정몽주(鄭夢周, 1338∼1392)의 생애를 설명하고 있는 작품이다.

유독 을씨년스러운 날, 경상북도 영천군 동화리영일 정씨 가문에서 사내아이가 태어났다. 어머니 이씨의 꿈에, 난초 화분을 떨어뜨렸는데 화분은 박살이 났지만 난초는 그대로 살아 있어 아명(兒名)을 ‘몽란’이라고 했다. 그가 바로 정몽주이다. 정몽주는 당대 최고의 학자인 이색(李穡, 1328∼1396)의 문하에서 정도전(鄭道傳, 1342∼1398년)과 함께 수학했다. 정몽주는 초장, 중장, 종장의 과시에서 연이어 장원을 차지하고 벼슬길에 올랐다. 그러나 당시는 매우 혼란스러운 때였다. 최영(崔瑩, 1316∼1388년)은 명나라의 철령위 요구에 전쟁을 주장했고, 이성계(李成桂, 1335∼1408년)는 외교적 방법으로 해결하자고 주장했다. 정몽주는 이성계와 의견을 함께 했다. 이성계는 위화도에서 회군하여 권력을 장악했다. 정몽주는 이성계가 창왕(昌王, 1380∼1389)을 폐하고 공양왕(恭讓王, 1345∼1394)을 옹립할 때에도 뜻을 같이 했다. 이 일로 공신에 오르기도 했다. 그러나 이성계가 왕이 되는 것을 묵과할 수는 없었다. 어느 날, 이성계가 사냥하다 말에서 떨어져 위독하다는 소식이 들려왔다. 정몽주는 정적이나마 이성계의 병문안을 갔다. 이때 이방원이 단심가(丹心歌)로써 정몽주의 내심을 확인한 후 자신과 한배를 탈 수 없다고 여겨 선죽교에서 철퇴로 때려죽였다. 정몽주의 나이 55세 되던 때이다.

「포은 정몽주」의 모티브는 ‘고려의 패망과 정몽주의 죽음’이다. 이 작품은 인물과 관련한 설화라기보다 실제 역사적 사실에 바탕을 두고, 정몽주의 탄생, 성장, 죽음에 이르기까지 과정을 매우 구체적으로 드러내고 있다.

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)

- 황구연, 『파경노』(민족 출판사, 1989)