「잉어 몇 마리로 적을 물리친 을두지」

| 한자 | 잉어 몇 마리로 敵을 물리친 乙頭智 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승 |

| 유형 | 작품/설화 |

| 지역 | 길림성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 설화 |

|---|---|

| 주요등장인물 | 을두지|대무신왕|요동 태수 |

| 모티프유형 | 요동 태수의 공격과 을두지의 꾀 |

| 수록|간행 시기/일시 | 2007년 |

을두지는 고구려대무신왕때 ‘좌보’의 벼슬로 군사와 정사를 맡았던 대신이다. 대무신왕 11년 7월, 한나라의 요동 태수가 수만의 군사를 거느리고 변경을 넘었다. 대무신왕은 신하들을 불러 대책을 강구했다. 이때 ‘우보(右輔)’ 벼슬의 대신이 요동 태수가 궁성을 포위하기 전에 군사를 몰아 맞서야 한다고 주장했다. 그러나 을두지는 ‘백성들과 곡식, 가축 등을 모두 성안으로 들이고, 성문을 굳게 닫은 후 외적들의 기세가 꺾이고 또 지칠 때 공격하자’고 제안했다. 대무신왕은 을두지의 제안에 따라 성문을 굳게 닫고 방어에 전념했다. 10여 일 후, 외적은 을두지의 계획대로 서서히 지쳐갔다. 그러나 성안에도 식량과 식수가 고갈되어 갔다. 심지어 늪의 물도 말라 잉어의 등줄기가 보이기 시작했다. 이를 보고 을두지는 묘안을 냈다. 펄펄 뛰는 잉어를 잡아 물에 흠뻑 적신 후 나뭇잎에 싸 요동 태수에게 조롱하는 편지와 함께 선물로 주었다. 요동 태수는 잉어를 보자 성안에 물이 아직 많이 남아 있는 것으로 알고 적을 물렸다. 을두지는 때를 놓치지 않고 군사를 몰아 퇴각하는 외적들을 소탕했다.

「잉어 몇 마리로 적을 물리친 을두지」의 모티브는 ‘요동 태수의 공격과 을두지의 꾀’이다. 이 작품은 ‘요동 태수의 진격’, ‘우보와 좌보의 견해 차이’, ‘궁성의 식수 고갈’, ‘을두지의 꾀’ 등 『삼국사기(三國史記)』「고구려 본기」의 내용을 그대로 수용하고 있다. 심지어 위의 [내용]에서는 축약했지만, 설화 원문에서는 요동 태수의 진격에 대한 방어를 놓고 우보와 좌보가 견해차를 드러내며 토론한 내용조차 흐트러짐 없이 똑같다. 을두지와 관련한 고기록의 내용을 바탕으로 구연, 채록, 정리한 데 따른 결과라고 할 수 있다.

- 『한국 구비문학 대계』(한국정신문화연구원, 1980)

- 『한국 민속 문학 사전: 설화편』(국립 민속 박물관, 2012)

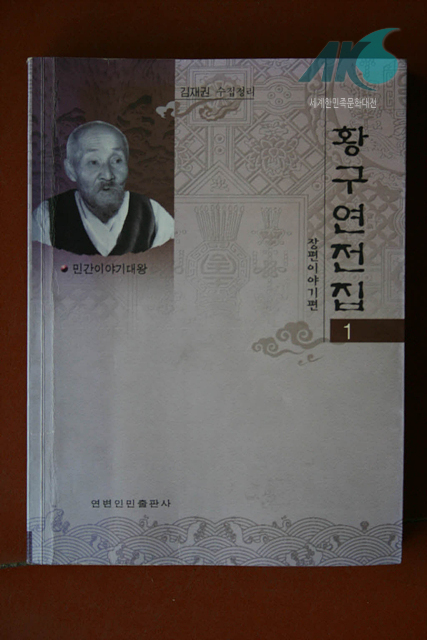

- 김재권, 『황구연 전집』(연변인민출판사, 2007)

- 연변대학 조선 문학 연구소, 『황구연 민담집』(보고사, 2007)