요령성 박물관의 부여·고구려 전시관과 요하 문명론

| 한자 | 遼寧省 博物館의 夫餘·高句麗 展示館와 遼河 文明論 |

|---|---|

| 분야 | 역사/전통 시대|문화·예술/교육 |

| 유형 | 개념 용어/개념 용어(기획) |

| 지역 | 요령성 |

| 시대 | 고대/초기 국가 시대/부여|고대/삼국 시대/고구려|현대/현대 |

| 박물관 | 요령성 심양시 심하구 시부대로 363호 |

|---|

요령성은 흑룡강성, 길림성과 함께 중국 동북 지방 3성의 하나이다. 남쪽으로는 발해만과 황해에 면하며, 남단의 요동 반도와 장산 열도가 이어진다. 남동쪽으로는 황해로 들어가는 압록강을 경계로 북한과 인접하여 있다. 동북쪽으로는 길림성과 서북쪽으로는 내몽고자치주와 잇닿아 있다. 북쪽이 높고 남쪽이 낮은 지형이며, 요하, 혼하, 대릉하 등 주요 하천이 발해만으로 들어간다. 발해만으로 들어가는 강 유역에 형성된 넓은 평야 지대가 만주 벌판의 일부이다.

요령성은 구석기 시대 이래 여러 종족들이 성쇠를 거듭하였던 곳으로, 선사 시대의 홍산 문화(紅山文化), 북방 청동기 문화는 중국 중원(中原)의 문화와 구별되는 특징적인 문화이다. 요령성 일대가 중국중원 지방과 본격적인 관련을 갖기 시작한 것은 전국시대(戰國時代) 연(燕)나라에 속하면서이다. 한 나라가 멸망한 후 요령성에는 선비(鮮卑)를 비롯한 여러 북방족들이 거쳐 갔으며, 한때는 고구려 영역에 속하기도 하였다. 요령성이 다시 역사의 중심으로 부각된 것은 청나라가 들어서면서 봉천성(奉天省)으로 불렸고, 중화 민국이 들어서면서 1929년도에 요령성으로 불리게 되었다. 요령성의 성도(省都)인 심양은 청나라의 성경(盛京)이었고, 청나라가 북경으로 천도함에 봉천부(奉天府)가 설치되어 봉천으로 불렸다. 청나라가 망하고, 심양시로 이름을 바꾸었다가 만주국이 설치되면서 다시 봉천으로 불렸고, 현재의 공식 이름은 심양이다.

요령성의 주요 하천인 요하의 본류와 지류역은 선사시대 이래 많은 유적과 유물이 확인되었다. 특히 한반도의 선사시대 유적, 유물과 특징을 공유하였고, 요령성 동부 일부지역은 한때 부여와 고구려의 세력권 하에 있었던 곳이다. 일제 강점기 하에서는 독립 지사가 망명하여 활동했던 곳으로, 만주 봉천으로 더 많이 알려졌다. 현재도 많은 한인[조선족]들이 거주하고 있어서 중국의 영역이지만, 역사·문화적으로나 정서적으로 우리와 가까운 곳이기도 하다.

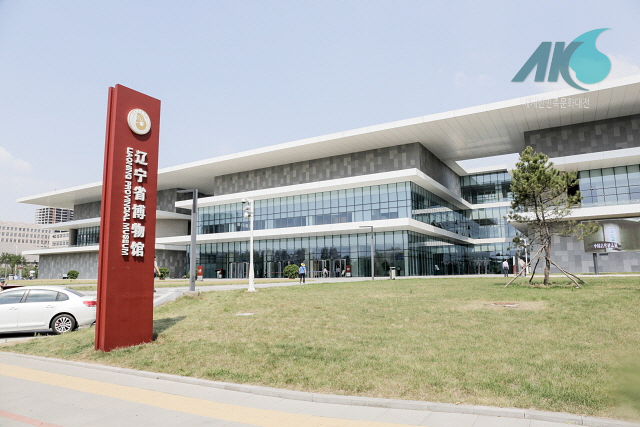

요령성 박물관은 중국요령성을 대표하는 박물관으로, 이 일대의 정치적 상황에 따라 여러 차례 이름이 바뀌었다. 1949년 7월 7일 신 중국에서 처음으로 문을 연 박물관으로 원래 이름은 동북 박물관이었다. 1959년 요령성 박물관으로 이름을 바꾸고, 2004년 11월에 현재 위치[요령성 심양시 심하구 시부대로 363호(遼寧省 沈陽市 沈河區 市府大路 363號)]로 옮겨 박물관을 신축하고, 2006년에 대대적인 재개관을 하여 현재에 이르고 있다.

요령성 박물관은 회화, 도자기, 화폐, 자수 등의 미술품과 고고 유물 등을 소장하고 3개 층의 12개의 전시실에서 전시하고 있다. 1층과 2층에서는 고대 석비(石碑)와 묘지(墓誌), 명과 청대의 공예품, 고대 화폐, 요대 자기 등 특정 유물을 주제별로 전시하고 있다. 3층은 상설 전시 공간으로, 상설 전시의 주제는 요하 문명(遼河文明)이다. 요하 문명은 2007년 6월 28일부터 현재까지 요령성 박물관 3층에서 상설 전시되고 있다. 요하 문명에서는 요령성 각지에서 조사된 고고학 자료를 집성하여 등 5개의 주제로 유적과 유물을 소개하고 있다.

요하 문명은 요하를 중심으로 한 물질 문화를 총칭하는 것으로, 요령성 문명의 여명과 발전을 보여주는 내용으로 구성되었다. 요하 문명의 기원과 발전도 시간에 따라 문명서광(文明曙光), 상주북토(商周北土), 화하일통(華夏一統), 거란왕조(契丹王朝), 만족굴기(滿族屈起) 등 5개의 주제로 나누어 전시하였다.

1 전시실은 문명서광에 해당되는 공간으로, 여기서는 구석기에서부터 신석기 시대에 해당된다. 5000년 전에 요하 유역이 문명 단계에 돌입하였음을 부각시키고, 이를 고국(古國) 단계에 해당된다고 설명하고 있다. 전시는 구석기 시대에서부터 신석기 시대까지 유적·유물들로, 요령성의 역사를 28만 년 전까지 소급시켰다. 특히 이 전시에서는 제단(祭壇), 사당(廟), 무덤(塚), 용, 봉황, 인물형 옥기(玉器)들로 대표되는 홍산 문화에 초점을 두고, 홍산 문화를 전설 속의 3황 5제와 결부시켜 해석하였다.

2 전시실은 청동기 시대부터 춘추·전국(春秋·戰國) 시대에 이르는 유적·유물은 상주 북토라는 주제로 전시하였다. 상주 북토 전시에서는 북방 청동기 문화의 하나인 요서 지방의 하가점 하층 문화와 상(商) 이전의 문화가 밀접한 관련을 갖고 있었다. 서주(西周)에서 춘추·전국 시대에 이르는 기간 중에는 연문화의 확대로 동북 여러 종족 간의 교류가 있었다는 점에서 화하(華夏) 민족이 다원일체(多元一體)의 발전궤도에 들어서기 시작하였음을 부각시키고자 하였다. 따라서 전시는 요서 지역의 북방식 청동기와 함께 중원 지역의 상·주 문화가 북방으로 진출하였다는 점에 초점을 두고, 도작(稻作)의 전래와 북방식 청동기와 함께 요서 지역에서 출토된 상, 주시대의 청동 예기를 전시하였다.

3실 전시실의 주제는 화하일통으로, 화하일통은 요하 유역을 포함한 동북지방의 유목문화와 중원의 농경 문화가 서로 교류하고 융합이 이루어졌음을 함축하고 있다. 서쪽의 선비, 북쪽의 부여, 동쪽의 고구려 등이 일어났던 이 일대의 주민들이 위(魏)·진(晉)시대 이래로 중원 지방으로 들어 갔다. 이러한 대규모의 민족 융합이 이루어짐에 따라 수(隋), 당(唐)이 성세를 맞이하게 되었음을 강조하고 있다. 전시는 시간적으로 진(秦)나라부터 수, 당대까지이다. 그리고 진의 강녀석(姜女石) 유적에서 시작하여 한, 위 시기의 요양일대 벽화분 묘실 벽화의 모사도와 출토 유물을 전시하고 있다. 또한 부여부터 고구려, 삼연 등 북방 왕조의 유적, 유물과 요서 지방 주로 조양일대의 수, 당대 유적과 여기서 출토된 유물을 선별하여 전시하였다. 결국 중원왕조로 시작하여 중원왕조로 화하일통의 전시를 맺고 있어서 화하일통의 의도를 잘 보여준다.

4실 전시실은 거란족의 문물로, 요대의 벽화와 고분, 공예품과 불교 관련 문물이 전시되고 있다. 요나라의 물질 문화를 잘 보여주고 있다. 5실 전시실은 만족의 문물을 전시하였다. 만족이 세운 청나라의 출발이 요양과 심양 일대이었던 까닭에 만족의 문물을 전시함으로써 요하 유역의 문물을 통시적으로 다루고 있다.

이렇듯 요령성 박물관의 요하 문명전을 구성하는 5개의 주제는 요하를 중심으로 한 주민들의 생활과 문화를 망라하여 전시한 듯하다. 그렇지만 긴 시간과 광범위한 지역에 걸친 물질 문화를 요하 문명으로 담아내면서 요령성 경내에서 성쇠 하였던 여러 종족들의 문화적 특징을 부각시키지는 못하였다. 오히려 요하 문명이 중국 고대 문명의 하나로 중국 역사를 더욱 풍부하게 하였음에 초점을 두어서, 궁극적으로는 중국 동북 지방에서 기원하고 성쇠 하였던 여러 종족들의 역사를 중국 역사로 귀속시켜 전시하는 데에 그 목적이 있다고 하겠다.

결국, 요령성 박물관의 요하 문명 전시는 문물 전시를 통하여 중국의 역사인식을 보여주고 있다는 점에서 문제 제기를 하지 않을 수 없다. 특히 우리 역사와 관련을 갖고 있는 2실에서 3실에 이르는 전시는 매우 우려할 측면이 있다. 박물관이 연구·전시·교육하는 기관임을 고려해 볼 때, 요령성 지역이 갖는 문화적 특징을 희석시키고, 중원의 화하족을 중심으로 다민족이 하나의 통일 국가를 이루었다는 대중화주의 기치를 표방하였다. 중국요령성 박물관의 요하 문명전은 정치적 상황에 따른 중국의 역사인식을 반영하여 전시·교육하고 있다는 점에서 문제가 아닐 수 없다.

부여와 고구려의 문물은 북방 종족과 중원 종족이 하나로 융합하였음으로 보여주는 화하일통 주제 하에 삼연 등 선비족의 유적, 유물과 함께 전시되고 있다. 그러나 부여나 고구려는 삼연과는 다르다. 삼연의 중심 활동지는 요서 지방이고, 선비족의 후손들은 현재 그 자취를 찾을 수 없다. 이에 비해 부여와 고구려의 중심지는 요령성이 아니며, 고구려는 부여에서 나왔다. 고구려는 한민족의 역사로 이주 한인의 후손들은 현재 중국 경내에서 거주하고 있다. 서로의 배경이 다르다 보니, 전시에서 차지하는 비중은 부여나 고구려의 경우 삼연에 비해 적을 수밖에 없고, 따라서 삼연에 비해 부여나 고구려의 문화의 특수성과 우수성은 드러나지 않았다.

부여의 문물은 진열장 하나를 차지하고 있다. 설명판에 의하면 부여는 중국 동북지방 역사 상 중요한 소수 민족으로, 한나라 초기 요령성 북부의 송요(松遼) 평원에서 일어나 700여 년 간 역사 속에서 경제와 문화 발전시켰으며, 건국 초부터 중국한나라와 신속관계를 맺고 있었다고 설명하고 있다. 전시된 유물은 서풍 서차구 유적에서 출토된 청동제 촉각식 손잡이를 가진 철제 장검과 함께 동물문 장식패와 금제 귀걸이와 구슬 목걸이, 철제 거마구와 무기, 중국 한경과 화폐, 토기 등이다. 서차구 유적은 목관, 목곽묘로 이루어진 분묘 유적으로 전한으로 연대 비정되며, 종족에 대해서는 오환, 흉노, 선비, 부여 등 여러 견해가 있다. 이들의 특징인 동병철검과 동물문 장식패와 금제 귀걸이 등을 한경과 화폐 등 중국한의 문물과 함께 전시함으로써 부여가 한나라와 신속관계 속에서 경제, 문화교류가 있었다는 점을 보여주고 있다.

고구려의 전시는 두 개의 진열장과 한 개의 모형으로 이루어졌다. 첫 번째 진열장은 고구려 초기 유적인 환인 망강루 적석총에서 출토된 문물을 전시하였다. 전시된 유물은 금귀걸이와 구슬, 토기, 철제 수레 부속구와 도끼, 화살촉 등과 청동 말방울 등으로 이 중 금귀걸이는 서풍 서차구 유적에서 출토된 것과 같아서 고구려가 부여에서 온 주몽에 의해 건국되었다고 설명하고 있다. 두 번째 진열장에서는 요령성 내에서 출토된 고구려 유물들이 전시되어있다. 진열장의 중심에는 관구검 기공비(毋丘儉紀功碑) 편을 두고 금동제 관식과 철제 투고, 못 신, 안교 편과 명문 벽돌과 와당이 진열되어있다. 관구검은 중국위나라의 장수로, 기록에는 관구검은 244년 환도성을 공략한 것으로 전한다. 관구검이 고구려를 침공한 공적을 기록한 비석편을 환도산성의 사진과 나란히 전시하여 고구려를 보는 중국의 인식을 여실히 드러내고 있다. 모형 전시는 환인 미창구에서 조사된 미창구 1호분 또는 장군분으로 불리는 석실 벽화분이다.

요하 문명전에서 부여와 고구려의 문물이 차지하는 비중이나 전시된 문물의 내용으로는 부여와 고구려의 역사를 보여주지 못할 뿐 아니라 전시된 유물은 부여와 고구려를 보는 중국 중심적인 역사인식이 반영되었음이 잘 드러나고 있다. 그 단적인 예가 서풍 서차구 유적과 환인 망강루 적석총을 나란히 전시한 것이다. 그 간 학계에서 종족에 대해 여러 견해가 있었던 서차구 유적을 부여문화를 대표하는 유적으로 전시하고 있다. 또한 동선으로 연결된 다음 진열장에서는 고구려 초기 유적으로 환인 망강루 유적을 전시하였다. 두 유적에서 중국 중원과는 다른 금제 귀걸이가 공통되고 있어서 부여에서 남하한 주몽이 고구려를 세웠다는 역사기록에 부회하여 한의 신속관계에 있던 부여에 의해 고구려가 건국되었다는 논리를 이어가고 있다.

부여나 고구려를 포함하여 발해도 중국의 역사 범주에서 다루는 의도도 역사지도에서 읽힌다. 가령, 발해가 그러한데, 발해의 중심 근거지가 요령성이 아니다보니, 발해 유물을 전시하고 있지는 않다. 그렇지만 당의 영역을 표시한 지도에서 발해는 독립된 국가가 아니라 발해 도호부로 표시되어 있다. 결국 발해를 당에 예속된 것으로, 부여, 고구려, 발해로 이어지는 역사는 단절되고 중국 역사로 편입시키고 있다.

요하 유역은 고대 문명의 발상지이자 여러 민족들이 교류하였던 곳으로, 요하 유역의 문명의 기원과 발전을 요하 문명론으로 설명하고 있다. 요하 문명론의 요체는 5,000년 전에 고국(古國)의 단계에 들어서면서 지금으로부터 3~4,000년 전에 방국(邦國)을 형성하고, 이것이 진한제국통일의 기초가 되었다. 진한 이후 선비·거란·만족이 왕조를 세운 후 중원으로 진출하였고, 왕조를 달리하면서 중원과 교류함으로써 중화 민족 통일의 다민족 국가 형성과 발전에 기여하였다는 것이다.

그러나 요하 문명 전시에서도 볼 수 있듯이 중국 북방의 물질 문화는 전국 연이 진출하기 전까지 중원 지방과 다른 독특한 특색을 갖고 있다. 특히 요서 지방을 중심으로 한 신석기 시대의 홍산 문화, 청동기 시대의 하가점 하층 문화와 상층 문화로 설명되는 북방청동기 문화가 그러하다. 그럼에도 불구하고 요하 유역 물질 문화의 독자성을 부각시키지 않는 것은 다민족 통일 국가의 기치 하에 대 중화 주의를 교육·전시하려는 중국의 역사 인식이 개재되어 있기 때문이다.

원래 홍산 문화는 중국내몽고 적봉에 있는 홍산 유적의 이름에서 명명된 것이다. 홍산 문화가 관심을 끌게 된 계기는 중국요령성의 능원 우하량 유적에서 조사된 제단과 사당, 무덤에서 여러 종류의 많은 옥기가 출토되었기 때문이다. 따라서 신석기 시대 후기에 해당되는 우하량 유적을 표지로 하는 요서 지방의 신석기 문화를 홍산 문화로 명명하고, 요하 문명의 서광으로 해석하였다. 한편, 우하량 유적의 돌로 구획하고 쌓은 적석총이라는 무덤이 고구려와 유사하다는 점에서 홍산 문화는 우리 역사와 관련을 가질 것이라고 생각하면서 중국의 역사 인식과 대척점에 서게 되었다. 그러나 시간과 공간적으로 홍산 문화를 우리 역사와 직접 관련을 지을 수는 없다.

또한 요령성의 청동기 문화는 의기 중심의 중국 중원 청동기와 다른 동물 문 장식으로 대표되는 청동 무기와 장식구로 대표되어서 이를 북방식 청동기 또는 오르도스 청동기로 총괄하여 부르기도 한다. 북방식 청동기를 구성하는 무기 가운데 비파형 단검, 다뉴경, 청동 장식구와 의기 등이 한반도에서 확인되고 있어서 우리의 관심을 끈다. 여기에 요동지방의 석붕이나 대석개묘, 현문호[미송리식 토기] 등이 더해져서 고조선과 결부시켜 해석되기도 한다. 실제, 중국동북 지방의 청동기 문화를 몇 개 지역 군으로 나뉘고 있다. 각 지역 군의 유적, 유물들은 비슷한 점도 있지만, 해당 지역만의 지역색을 띤 것도 있다. 특히 요동 지역의 요동 반도 일대가 그러하다. 요동 일대는 중국 동북의 여타 지방과 비슷한 점도 있지만 묘제와 토기 및 문화 세부 내용에서는 차이를 보인다. 즉 고인돌과 비파형 단검, 현문호를 포함한 토기문화 등이 출토되는 일대를 고조선의 범위로 파악하고 있다. 그러나 요하 문명전에서 고조선은 보이지 않는다. 뿐만 아니라 전국 시대 연 나라의 영역을 청천강까지로 표시함으로써 학계의 여러 견해들이 무시된 채 고조선의 역사를 왜곡하는 결과를 초래하고 말았다. 요하 문명론에서 보면, 고조선의 역사는 찾기 어려울 뿐 아니라 설사 고조선의 역사라고 하여도 중국 역사에 귀속되어 버린다.

이처럼 요하 문명이 전개되었던 지역은 한때 우리의 역사가 전개되었던 곳이기도 하다. 부여과 고구려가 왜곡되고 있듯이 요하 문명전에서 고조선은 물론, 고구려와 발해의 역사도 단절, 멸실되어 버렸다. 요하 문명론을 비판하는 이유도 요하 문명이 물질 문화를 설명하는데 그치지 않고 중국의 역사 인식을 반영하고 전시·교육하기 때문이다.

결국, 요령성 박물관의 요하 문명전에서 중심이 문명 서광, 상주 북토, 화하 일통, 이 세 주제는 요하 유역의 고대 문명이 중국 중원과 접촉함으로써 중원 즉 화하족을 중심으로 하나로 통일되어 간다는 대중화주의를 전략을 물질 문화를 통하여 교육시키려는 의도를 가지고 기획·전시되었음을 잘 보여준다.

박물관의 주요 기능이 전시·교육에 있음을 감안해 볼 때 요령성 박물관의 상설 전시인 요하 문명은 바로 중국의 왜곡된 역사 인식을 물질 자료를 통하여 교육한다는 점에서 비판의 소지가 있다. 요하를 중심으로 한 만주 일대에 있었던 우리의 역사를 중국에 귀속시키려는 의도를 갖고 있기 때문이다.

중국요령성 경내의 여러 종족들의 역사를 중국에 귀속시키려는 시도는 국가 주도의 소위 동북 공정으로 불리는 사업 속에서 계획적으로 진행되었다. 동북 공정의 원래 명칭은 동북 변강 역사와 현상 계열 연구 공정[東北邊疆歷史與現狀系列硏究工程]으로, 중국 중앙 정부의 승인 하에 중국 사회 과학원이 주축이 되어 2002년부터 2007년까지 5년에 걸쳐 시행한 대규모 연구 사업이다.

동북 공정에서는 학과, 지역, 분야를 초월하여 여러 분야에 걸친 사업을 수행하였다. 고대 중국 강역 이론 연구, 동북 지방사 연구, 동북 민족사 연구, 고조선·고구려·발해사 연구, 중조 관계사 연구, 중국 동북 변강과 러시아 원동지구의 정치·경제 관계사 연구, 동북 변강 사회 안정 전력 연구, 한반도 정세 변화 및 그에 따른 중국 동북 변강 안정에 대한 영향 연구 등이 주요 내용이다. 연구 주제에서 볼 수 있듯이 러시아와 한국 등 국경을 접한 국가 뿐 아니라 한때 만주국을 지배하였던 일본과도 관련을 갖고 있어서, 동북 공정의 주요 사업에 정치적 의도가 투영되었음이 잘 드러난다.

동북 공정의 목표가 국가 통일, 민족 단결, 변강 안정에 있는 것은 국가의 오래도록 안정되게 다스리고자 함에[長治久安] 있음은 역사상 보기 드물게 넓은 영토와 많은 민족을 아우른 현재의 중국에서는 당연하다고 하겠지만, 주변국과의 역사 분쟁의 소지가 있다는 점에서는 문제가 있다.

그동안 중국은 중화와 주변 지역의 역사를 구분하여왔다. 중화(中華)를 가운데 두고 주변을 동이(東夷), 서융(西戎), 남만(南蠻), 북적(北狄) 등 사이(四夷)로 나누고, 화이(華夷) 중심으로 중국 역사를 구성했었다. 그러나 1949년 신 중국이 들어서면서 현재의 중국 영역을 과거의 역사로 확대시켜 현재 중국 영역 내에 있는 모든 고대 민족을 중국 민족으로 규정하였다. 즉 사이 개념이 사라지고, 중국은 일찍부터 통일적 다민족 국가를 형성한 것이 되었다. 따라서 사이는 다원 일체의 통일 국가를 형성하는 소수 민족이 되었고, 요령성에서 성쇠를 거듭하였던 여러 종족들도 소수민족으로 통일 국가의 구성원이 되었고, 소수 민족의 역사는 중국 역사로 편입되었다.

동북 공정을 비판하는 것은 북방에서 성쇠를 거듭하였던 여러 민족의 역사를 자국이 역사로 보고 있고, 중국에 포함된 소수민족의 역사 중에 우리의 역사가 포함되어있기 때문이다. 요령성 박물관의 요하 문명전에 우려를 표하는 것도 요령 지역에서 생활하였던 우리의 역사가 중국의 역사로 편입되어 반쪽의 역사가 되기 때문이다.

박물관의 상설 전시란 일회적이고 일시적인 특별전시와 다르다. 상설 전시는 상시전시 된다는 점에서 지속적이며, 장기적이어서 그 전시·교육효과는 클 수밖에 없다. 요령성 박물관 상설 전시인 요하 문명전의 전시 기획 의도나 전시된 유적·유물의 자의적 선정 등에서 중국이 표방하는 다민족 통일 국가를 교육·홍보하고 있다는 점은 문제가 아닐 수 없다.

요령성을 포함한 만주 지역의 역사를 바라보는 여러 관점들이 있다. 민족주의적 관점, 탈 민족주의적 관점, 요동사의 범주에서 고조선, 부여, 고구려, 발해를 보려는 입장, 요령성의 역사를 중국과 우리가 각각 자국의 역사로 보려는 일사양용론(一史兩用論)등과 같은 여러 입장은 먼저, 요령성의 유적·유물에 대한 객관적인 평가에서 이루어져야 한다. 그래야만 물질 문화를 담당한 주민과 역사에 대한 바른 해석이 가능하기 때문이다. 따라서 요령성 내의 물질 문화에 대한 조사와 객관적인 평가가 선행되어야 하며, 그 속에서 우리의 역사를 구별해 내는 작업이 필요하다.

실제 요령성 내에서 조사된 비파형 청동 단검과 지석묘, 적석총과 건물지의 온돌 구조는 중국 중원과 구별되는 것이다. 고구려 광개토왕 비문에 따르면 당시 천하의 중심이라는 독자적인 세계관을 갖고 있었음을 고려해 볼 때 우리의 역사는 중국에 복속된 중국동북 지방 여타의 종족들과도 뚜렷이 구별된다. 중국이 세계 무대에서 차지하는 위상이 커지고 있고, 학문의 발전이 국력과 불가분의 관계를 갖고 있음을 감안해 볼 때 중국 동북 공정이 정치·경제·사회·문화를 아우르는 국가전략의 일환이라는 점은 쉬이 보아 넘길 일은 아니다. 때문에 시공간적으로 넓은 범위를 차지하는 요령성에서 우리의 독자적인 생활과 문화를 찾아 우리 역사의 독자성을 증명하기 위한 노력이 시급하다. 그렇게 하기 위해서는 중국 및 동북아시아에 대한 체계적인 연구와 함께 우리 역사에 대한 바른 인식과 연구가 필요하다. 현재 한국 사회 일각에서 이루어지고 있는 역사 뿌리 찾기, 민족 원류 찾기 등의 자국 중심의 역사 해석은 역사 왜곡의 또 다른 형태로 바른 대응책이 되지 못하기 때문이다

- 이성규, 「고대 중국인이 본 한민족의 원류」(『한국사 시민 강좌』32, 일조각, 2003)

- 이개석 외, 『중국의 동북 공정과 중화 주의』(고구려연구재단, 2005)

- 송기호, 『동아시아의 역사 분쟁』(솔 출판사, 2007)

- 『遼河文明展 文物 集粹』(遼寧省 博物館·遼寧省 文物 考古 硏究所, 2006)