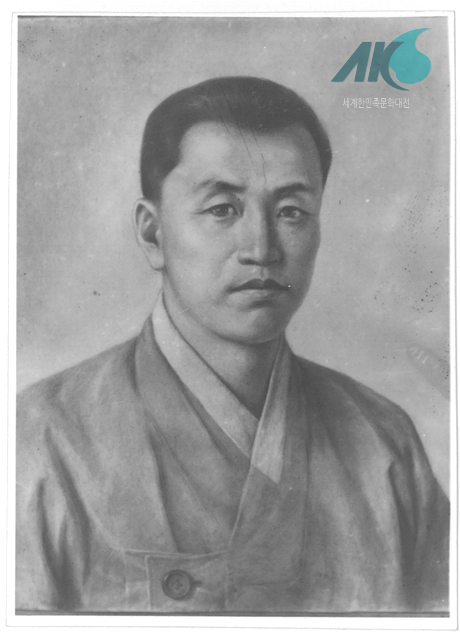

양세봉

| 한자 | 梁世奉 |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대|성씨·인물/근현대 인물 |

| 유형 | 인물/의병·독립운동가 |

| 지역 | 길림성 요령성 |

| 시대 | 근대/일제 강점기 |

| 성격 | 인물 |

|---|---|

| 성별 | 남 |

| 대표경력 | 조선 혁명군 총사령관 |

| 출생 시기/일시 | 1896년 7월 15일 |

| 활동 시기/일시 | 1919년 |

| 활동 시기/일시 | 1922년 |

| 활동 시기/일시 | 1923년 |

| 활동 시기/일시 | 1928년 5월 |

| 활동 시기/일시 | 1929년 |

| 활동 시기/일시 | 1931년 11월 |

| 몰년 시기/일시 | 1834년 9월 20일 |

| 추모 시기/일시 | 1962년 |

| 출생지 | 평안북도 철산군 |

| 거주|이주지 | 봉천성 흥경현 사도구 금구촌 |

| 거주|이주지 | 요령성 |

| 묘소 | 서울 특별시 동작구 동작동 |

| 묘소 | 평양시 근교 |

조선 혁명군(朝鮮革命軍) 총사령관으로 만주 사변 이후 한·중 연합 작전을 전개한 독립운동가.

평안북도 철산군(鐵山郡) 세리면(洗里面) 연산동(蓮山洞)의 가난한 농가에서 출생하였다. 부친의 성명은 미상(未詳)이며, 어머니는 김아규(金阿桂)이고, 형제들은 양원봉(梁原奉)·양시봉(梁侍奉)·양봉녀(梁奉女) 등이었다.

11세 때 서당에서 일하면서 공부하였고 1917년 가족과 함께 흥경현(興京縣) 사도구(四道溝) 금구촌(金溝村)으로 이주하였으며, 1919년 조선인들이 많이 거주하는 홍묘자(紅廟子)로 이주하였다. 1921년에 부친이 사망하자 어머니와 함께 가족을 책임져야 했던 것으로 보인다.

1919년 3·1 운동이 발발하자 4월 경 만세 운동에 참가하였으며, 1922년 초겨울 평안북도 삭주군(朔州郡)에 있는 천마산(天摩山)을 근거로 활동하던 천마산대 독립군에 입대해 본격적인 항일 무장 투쟁에 참가하였다. 1923년 봄 일본군의 공세로 천마산대가 만주로 철수하여 유하현(柳河縣)에 있던 광복군 총영(光復軍總營)과 연합하게 되자 이에 속하게 되었다. 1923년 봄 참의부(參議府)에 가입하여 소대장이 되었으며, 부하들을 이끌고 평안북도 강계군(江界郡)과 위원군(渭原郡) 등지에서 활발한 국내 진공 작전을 전개하였다.

1924년 11월 정의부(正義府)가 결성되자 1926년 11월 정의부에 가담하였으며, 1927년 2월에는 정의부 의용군(義勇軍) 제2중대장에, 12월에는 제4중대장에 임명되었다. 1928년 5월에는 정의부 대표의 일원으로 반석현에서 소집된 제3차 전 민족 유일당 촉성 회의에 참가하였다.

1929년 4월 3부 통합 운동의 결과로 국민부(國民府)가 결성되고 조선 혁명당(朝鮮革命黨)과 조선 혁명군(朝鮮革命軍) 등의 조직 정비가 이루어지자 이에 참가하였으며, 1929년 6월 경 부터는 친일 단체인 한교 동향회(韓僑同鄕會)[일명 선민부(鮮民府)]에 대한 처단 활동을 전개하여 큰 성과를 거두었다. 당시 토벌대는 조선 혁명군의 이웅(李雄)이 총사령관이었으며, 양세봉은 부사령관으로 활동하였다.

이후 양세봉은 1932년 2월 18일 조선 혁명당과 군의 간부들이 신빈현(新賓縣)에서 간부 회의를 개최하던 중 일경의 습격을 받고 상당수의 간부들이 체포되는 이른바 ‘신빈현 사건’이 발발하자 이를 수습하는 과정에서 조선 혁명군 총사령관에 취임하였다.

특히 양세봉은 만주 사변이 발발하자 한·중 연합 작전의 전개를 통해 대대적인 성과를 거두었는데 만주 사변 직후에는 1931년 11월 신빈현 왕청문(旺淸門)에서 중국인 왕동헌(王彤軒)의 요령 농민 자위단(遼寧農民自衛團)과 협의하여 연합 부대를 편성하여 항일전을 수행하였다.

또한 1932년 4월에는 패전을 거듭하던 중국 의용군이 체제를 정비하고 당취오(唐聚吾)·이춘윤(李春潤)·왕봉각(王鳳閣) 등을 중심으로 요령 민중 자위군(遼寧民衆自衛軍)을 결성하자 김학규(金學奎)를 파견하여 정식으로 군사 협정을 체결하는 한편, 특무대(特務隊)와 선전대(宣傳隊)를 조직하고 자신은 특무대 사령관이 되었으며, 김광옥(金光玉)이 선전대 대장으로 활동하였다.

이후 양세봉은 영릉가(永陵街)·흥경성(興京城)·쾌대무자(快大茂子)·감천령(坎川嶺)·무순진공(撫順進攻)·신개령(新開嶺) 전투 등 일본군 및 만주군을 상대로 한 많은 전투에서 승리하였다. 그러나 양세봉은 일제 밀정 박창해(朴昌海)와 중국인 지주 왕명번(王明藩) 및 마적 아동양(亞東洋)이 꾸민 치밀한 계획에 속아 1934년 9월 환인현 태랍자구(太拉子溝)에서 총격전 끝에 순국하였다.

동작동 국립 현충원 애국 지사 묘역에 가묘(假墓)가 있으며, 북한은 1946년 양세봉의 처 임재순(任再順)과 큰아들 의준(義俊)을 평양으로 이주시켰으며, 1961년 시신을 평양 근교에 이장했고 1986년 애국 열사릉에 안치했다.

정부에서는 1962년 건국훈장 독립장을 추서하였다.

- 장세윤 외, 『인물로 보는 항일 무장 투쟁사』(역사 비평사, 1995)

- 황민호, 『재만 한인 사회와 민족 운동』(국학 자료원, 1996)

- 최금성, 「在滿 朝鮮 革命軍의 항일 무장 투쟁 연구-梁世奉 司令官의 활동을 중심으로-」(『중앙 사론』 21, 한국 중앙 사학회, 2005)