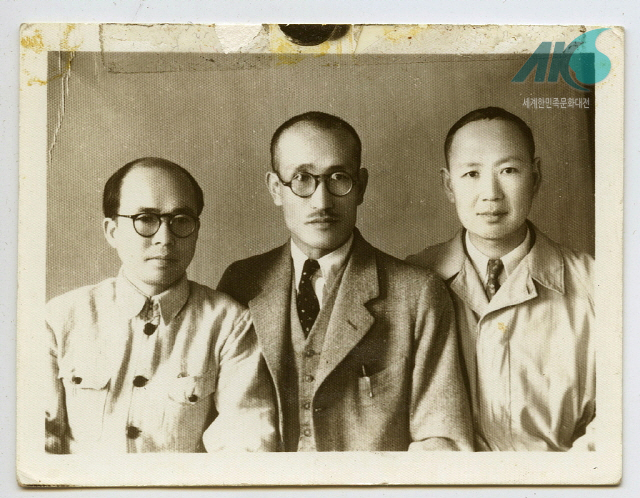

이범석

| 한자 | 李範奭 |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대|성씨·인물/근현대 인물 |

| 유형 | 인물/의병·독립운동가 |

| 지역 | 길림성 흑룡강성 요령성 |

| 시대 | 근대/일제 강점기|현대/현대 |

| 성격 | 독립운동가 |

|---|---|

| 성별 | 남 |

| 대표경력 | 북로 군정서 군사교관|청산리 전투|고려혁명군 기병사령|한국 광복군 참모장|초대 국무총리 겸 국방부장관|국토통일원 최고고문 |

| 출생 시기/일시 | 1900년 |

| 수학 시기/일시 | 1910년 |

| 수학 시기/일시 | 1913년 |

| 수학 시기/일시 | 1915년 11월 |

| 수학 시기/일시 | 1916년 |

| 활동 시기/일시 | 1919년 10월 |

| 활동 시기/일시 | 1920년 |

| 활동 시기/일시 | 1920년 10월 |

| 활동 시기/일시 | 1923년 5월 |

| 활동 시기/일시 | 1934년 |

| 활동 시기/일시 | 1940년 9월 |

| 활동 시기/일시 | 1945년 |

| 활동 시기/일시 | 1946년 10월 |

| 활동 시기/일시 | 1948년 8월~ |

| 활동 시기/일시 | 1953년 |

| 활동 시기/일시 | 1960년 ~ |

| 몰년 시기/일시 | 1972년 5월 11일 |

| 추모 시기/일시 | 1963년 |

| 출생지 | 서울 용동 |

| 학교|수학지 | 한성 |

| 학교|수학지 | 한성 |

| 학교|수학지 | 중국 항주 |

| 학교|수학지 | 중국 운남성 곤명시 |

| 활동지 | 길림성 통화현 |

| 활동지 | 길림성 왕청현 |

| 활동지 | 길림성 화룡현 |

| 활동지 | 연길현 명월구 |

| 활동지 | 하남성 낙양 |

| 활동지 | 중경 |

| 활동지 | 서울 |

| 활동지 | 서울 |

| 활동지 | 서울 |

| 묘소 | 서울특별시 동작구 현충로 210 |

일제 강점기 청산리 전투에서 대승을 거두고 한국광복군 제2지대장을 역임한 민족주의 계열의 독립운동가이자 해방 후 조선 민족 청년단을 결성한 정치가.

이범석은 중국으로 망명한 이후, 상해 운남강무당을 거쳐 신흥 무관 학교의 교관으로 독립군 장교 양성에 전력을 기울였다. 그러던 중 북로 군정서(北路軍政署) 총사령관 김좌진(金佐鎭)의 부름을 받아 북로 군정서 연성대장(硏成大長)이 되어 활약하였다. 이범석은 그곳에서 사관양성소를 설치하였으며, 600여 명의 생도들을 모집하여 독립군 장교로 교육함으로써 부대의 전투역량을 강화하였다. 1920년 청산리 전투에서 김좌진과 함께 활약하여 일제에 대승을 거두었다.

1940년 9월 17일에 한국광복군이 창설되자 이범석은 참모장으로 임명되었다. 그리고 광복군 제2지대장으로서 독수리 계획(Eagle Project)을 추진하였다.

해방 이후 이범석은 1946년에 조선 민족 청년단을 결성하였다. 대한민국 정부 수립 이후, 초대 국무총리 겸 국방부 장관으로서 활동하였고, 1950년에는 주중국대사와 내무부 장관을 역임하였다. 그러나 1953년 이승만의 ‘족청계 숙청사건’으로 인하여 사실상 자유당에서 축출되었으며, 조선민족청년단은 1954년 1월에 해체되었다.

이범석은 1960년 충청남도에서 자유연맹 소속 참의원에 당선되었으며, 1969년 5월 이후에는 국토 통일원 최고 고문을 역임하였다.

이범석은 1900년 서울 용동에서 4대 독자로 태어났다. 본관은 전주(全州)이며 호는 철기(鐵驥)이다. 다른 이름으로 인남(麟男), 철기(哲琦) 등을 사용하였다. 아버지는 문하(文夏)이며, 어머니는 연안 이씨(延安李氏)이다. 1907년 어머니가 돌아가시자 김해 김씨를 새어머니로 맞이하였다. 이범석은 풍족한 환경과 개화적 분위기 속에서 성장하였다. 부친은 1891년 증광시에 급제하여 농상공부 서기관으로 재직하던 관리였으며, 가정교사이던 외삼촌 이태승은 신익희와 한성외국어학교 동창으로서 개화 지식인이었다. 손위 매부인 신석우 또한 개화 지식인으로 명성이 높았으므로 그는 어려서부터 이들의 근대적 사고와 신학문에 크게 영향을 받으며 성장하였다.

이범석은 1910년 사립 장훈학교(長薰學校)에 들어갔고, 부친이 강원도 이천 군수로 부임함에 따라 이천공립보통학교를 거쳐 1913년 3월 경성고등보통학교에 입학하였다. 그러던 중 1915년 여름 한강에서 여운형을 만났다. 여운형은 당시 남경 금릉대학에 다니다 여름 방학이 되자 귀국하여 독립운동에 참여할 학생들을 모집하고 있었는데, 이 때 이범석을 만나게 되었다. 이범석은 여운형을 통해 국제 정세와 독립운동계에 대한 소식을 듣고, 그와 함께 중국으로 건너가기로 결심하였다. 그리하여 이범석은 11월 20일 신의주에서 일본 학생으로 가장하고 압록강 철교를 도보로 건너 상해에 있는 매부(妹夫) 신석우(申錫雨)를 찾아갔다.

이범석은 망명 후 상해에서 신규식, 조성환, 신채호 등 민족 지도자들을 만나게 되었고 이들의 영향으로 독립운동에 투신하기로 결심하였다. 그리하여 6개월간 항주(抗州)군관 예비학교를 거쳐 1916년 신규식의 권유로 운남강무당(雲南講武堂)에 입학하여 독립군 장교가 될 준비를 해 나갔다. 운남강무당은 일본 육사 출신인 당계요가 설립한 군관학교이다. 당계요는 한국인이 망국민이 아니라면서, 한국의 처지를 동정하였던 인물이다. 당시 신규식은 그러한 당계요에게 운남강무당에서 한국의 청년들이 군사 교육을 받을 수 있도록 교섭하였고, 그 결과 이범석을 비롯한 다른 청년들도 운남강무당에 입학하게 된 것이다.

이범석은 운남강무당 기병과를 수석 졸업한 후 기병장교가 되었다. 이때, 구대장 서가기가 자기 이름의 끝 글자인 ‘기’에 ‘철’자를 붙여서 ‘철기’라는 호를 지어 주었다. 이후 이범석은 3·1 운동 소식이 알려지자 독립운동에 참여하기 위하여 한국인 동기생 4명과 함께 장교직을 사직하고 상해 임시정부에 갔다. 그리고 임정 요원들과 논의하여 만주로 가서 독립군을 양성하여 항일 무장 투쟁을 전개할 것을 결심하게 되었다.

상해를 떠나 만주로 향한 이범석은 그 해 10월부터 통화현에 있던 신흥 무관 학교(新興武官學校)의 고등군사반 교관으로 취임하여 독립군 장교 양성에 전력을 기울였다. 신흥무관학교는 1910년에 이동녕(李東寧), 이시영(李始榮) 등이 만주(滿州)로 망명하여 유하현(柳河縣) 삼원보추가가(三源堡鄒家街)에 신흥강습소(新興講習所)로 건립함으로써 창설되었다. 이후 통화현(通化縣) 합니하(哈泥河)로 옮겨가 신흥중학교(新興中學校)로 개칭하고 군사교육과 중학정도의 교과목을 가르쳤다. 1919년 일본육군사관학교를 졸업한 이청천(李靑天), 김경천(金擎天), 신팔균(申八均) 등이 이곳으로 오게 되어 청년들에게 많은 영향을 끼치므로 입학 지원자가 급증하게 되었다. 이에 따라 1919년 5월 3일 신흥무관학교로 개칭하고 정식으로 개교식을 하였다. 교장에는 이시영(李始榮), 교성대장 이청천(李靑天), 교관으로 오광선(吳光鮮), 신팔균(申八均), 김경천(金擎天) 등이 임명되었다.

한편 이 시기 만주에서는 3·1 운동의 영향으로 각지에서 항일 무장 투쟁이 전개되고 있었다. 서간도에서는 대한 독립단이 결성되었고 한족회가 군정부의 기능을 갖춘 서로 군정서(西路軍政署)로 개편되었다. 북간도에서는 대한 국민회가 국민회군이라 불리는 독립군 부대를 두고 독립을 위한 항일전투를 치르고 있었다. 북간도에서도 항일 독립군단으로 성립되었는데, 이는 북로 군정서(北路軍政署)였다. 북로 군정서는 김좌진을 사령관으로, 천여 명의 한국인 장정들을 모집하여 무장 대오를 편성하였다.

이 시기에 이범석은 신흥무관학교의 교관으로 독립군 장교 양성에 전력을 기울이고 있던 중 북로 군정서 총사령관 김좌진(金佐鎭)의 부름을 받았다. 그리하여 수 천리를 도보로 강행군하여 왕청현(汪淸縣)에 있는 북로 군정서(北路軍政署)로 가서 연성대장(硏成大長)이 되어 활약하였다. 북로 군정서의 군사 교관으로 부임한 이범석은 같은 해 5월 사관연성소를 창설하였다. 이범석은 그곳에서 600여 명의 생도들을 모집하여 독립군 장교로 교육함으로써 부대의 전투역량을 강화하였다. 또한 블라디보스토크에서 철수하는 체코군에게 무기를 구입하여 부대의 무장을 강화하였다.

한편 독립군 부대의 국내 진공 작전으로 큰 피해를 입게 된 일제는 독립군을 탄압하지 않고서는 한국을 효과적으로 지배할 수 없다고 판단하였다. 이에 일제는 1920년 8월 소위 '간도지방불령선인초토계획'을 수립하고 '훈춘사건'을 조작하였다. 훈춘 사건은 일제가 중국 마적을 매수하여 훈춘의 일본영사관 분관과 일본인 민가를 습격, 13명의 일본인과 한국인 순사 1명을 살해하고 30여 명에게 중경상을 입힌 사건을 이른다. 당시 일제는 중국 측에 피해 보상을 요구하며 만약 보상이 이루어지지 않을 경우 그들이 직접 병력을 투입하여 마적단을 토벌하겠다고 협박하였다. 그러면서 마적단은 중국인 마적뿐만 아니라 한국인 및 러시아인도 참여한 무장단체라고 주장하였다. 일제의 이러한 계략과 주장은 중국 측에서 어떤 조취를 취하더라도 병력을 간도지역에 투입하겠다는 일종의 선전포고였다. 중국은 중일(中日) 외교상 부득이 독립군을 간섭할 수밖에 없었다. 길림성장(吉林省長)은 중국군 영장(營長), 맹부덕(孟富德)을 시켜 같은 해 10월에 조선 독립군 부대 및 항일 단체에 대하여 국도(國道)변에서 멀리 옮기라고 하였다. 독립군은 그들과 타협하여 국내 진입작전의 실행에 편리한 백두산(白頭山) 산속으로 이동하기로 하였다.

이범석 등은 북로 군정서(北路軍政署) 사관연성소(士官鍊成所)를 통해 학생 3백 여명을 졸업시켰으며, 그 중 150명과 사령부 경비대원 및 새로 모집한 병사들로 보병 1개 대대를 편성하여 이동하던 하여 10월 5일에 화룡현(和龍縣) 삼도구(三道溝) 청산리(靑山里)에 도착하였다.

일본의 토벌군이 청산리 주위를 포위하여 오자 독립군은 임시 전투조직을 편성하였다. 총사령관 김좌진(金佐鎭), 참모장 나중소(羅仲昭), 부관 박영희(朴英熙)로 편성되었으며, 이범석은 연성대장(硏成隊長)이 되었다. 첫 전투는 3도구 방면에서 포진하고 있던 김좌진, 이범석이 지휘하는 북로군정서군과 일본군 동지대 소속의 야마다 토벌대 사이에 10월 21일 전개된 백운평 전투였다. 제1제대는 김좌진, 제2제대는 이범석이 지휘하되, 제1제대가 선두를 이끌고 제2제대는 후미에서 일본군의 추격에 대비하도록 작전 계획을 수립하였다. 10월 21일 오전 9시 북로군정서군은 노령고개 마루에 도착하였다. 이 때 일본군이 급속히 추격하고 있어 이범석과 김좌진은 더 이상 그들의 추적을 따돌릴 수 없다고 판단하게 되었다. 이에 북로군정서군은 일본군과 직접 전투를 벌이기로 결정하고, 유리한 지형지물을 이용하여 전투태세를 갖추었다. 김좌진이 지휘하는 제1제대가 고개 마루 부근에서 예비대로 대기하는 가운데, 이범석이 이끄는 제2제대 약 600여 명의 독립군들이 계곡 좌우에 위장을 철저히 하여 매복하고 있었다. 이 때 야마다 대좌가 이끄는 일본군 부대는 독립군 부대가 안도현 쪽으로 이동하였다는 것을 확인하고, 21일 새벽 1개 중대를 추격대로 선발하여 야스가와 소좌로 하여금 독립군 부대를 추격하도록 하였다. 그리고 본대 2개 중대는 야마다가 직접 이끄면서 추격대를 뒤따르고 있었다. 야스가와가 지휘하는 일본군 추격대는 청산리 계곡을 따라 이동하다가 오전 9시경 백운평에 도착하여 이범석이 지휘하는 제2제대의 매복 지점으로 접근하였다. 이범석 부대는 야스가와 추격대의 첨병소대가 매복 위치에 들어서자, 일제히 사격을 가하여 일거에 일본군 첨병소대를 격멸하였다. 뒤이어 야스가와 추격대 본대가 도착하자 이들과 이범석이 이끄는 독립군 사이에는 치열한 전투가 벌어졌다. 그러나 이범석 부대는 암석과 수목 등의 지형지물을 이용하여 조준사격을 잘할 수 있었던 반면에, 일본군은 표적조차 확인하지 못한 채 제대로 사격할 수 없는 상황이었다. 때문에 이범석 부대는 이 전투에서 야스가와 추격대를 전멸시키는 대승리를 거두었다.

그 다음날부터 23일까지 천수동(泉水洞), 어랑촌(漁郞村), 만록구(萬鹿溝) 등으로 전지(戰地)를 옮기면서 일본군의 주력부대를 공격하여 일본군 수 천명의 사상자를 내게 한 대전과를 올렸다.

이와 같이 북로군정서군은 이범석과 김좌진의 지휘 하에 청산리 부근의 백운평, 천수평, 어랑촌, 고동하곡, 천보산 등지에서 일본군과 10여 차례 격전을 치렀다. 이에 대한 전과와 피해 상황은 자료마다 서로 다르다. 그렇지만 대한민국 임시 정부가 조사하여 발표한 기록에 의하면 일본군은 1,200여 명의 전사자와 2,100여 명의 부상자를 냈고, 독립군측은 130여 명의 전사자와 220여 명의 부상자만을 냈다고 한다.

이후 이범석은 1923년 5월 김규식(金奎植), 고평(高平) 등과 함께 연길현(延吉縣), 명월구(明月溝)에서 고려혁명군(高麗革命軍)을 조직하였다. 그는 수년간의 실제 전투 경험을 통해 부족했던 점들을 개선해 나가려 하였다. 즉 통일성 잃은 산만한 행동을 집중, 체계화 하였으며 군사교육을 강화하였다. 이때 이범석은 기병사령(騎兵司令)이 되어 활약하였다. 그 후 만주, 노령(露領) 등지를 다니며 독립운동의 기회를 기다렸다. 1934년 낙양군관학교(洛陽軍官學校) 내에 한국 독립군 양성을 위한 특별반이 설립되자 이범석은 총책임자 이청천(李靑天)의 수하에서 교육대장의 책임을 맡아 독립군 간부 양성에 전력을 기울였다.

이후 임시정부가 중경에 도착한 직후인 1940년 9월 17일에 한국광복군이 창설되자 이범석은 참모장으로 임명되었다. 그러나 중국 정부와의 마찰과 경제적인 어려움 등으로 광복군은 창립 당시부터 여러 가지 어려움을 겪게 되었다. 이에 따라 이범석은 광복군의 대표가 되어 중국의 정부, 국민당, 군사당국자들을 만나 광복군 조직 확대를 위한 노력을 기울였다. 또한 독립전쟁에 직접 참여하기 위해 참모장 자리를 내놓고 자원하여 제 2지대장으로 부임하였다. 광복군 제2지대장으로서 이범석은 군사교육 훈련에 힘쓰는 한편, 미국전략정보국(OSS)과 합작하여 국내 진공작전을 수행할 계획을 세웠다. 이범석은 미국전략정보국의 지원 아래 한국광복군을 훈련시킨 뒤, 잠수함이나 항공기로 국내에 투입하여 공작 거점을 확보하고 정보를 수집하도록 하는 독수리 계획(Eagle Project)을 추진하였다. 이 계획에 따라 이범석에 의해 선발된 38명의 한국광복군 요원들이 OSS의 교육 훈련을 수료하고 국내 침투를 준비하였다. 그러나 이는 일제의 항복으로 말미암아 실현되지 못하였다. 일제의 항복 직후 이범석은 곧바로 OSS와 연계한 국내 정진대 파견을 추진하였다. 임시정부는 이를 적극 지지하여 국내 정진대를 편성한 뒤 OSS의 지원 아래 8월 16일 국내 진입을 시도하였다. 하지만 산동반도를 지나던 중 일본군의 미군 공격 소식이 알려짐에 따라 되돌아 왔다. 그 뒤 이범석은 OSS 요원들과 함께 다시 국내 진입을 시도하여 8월 18일 12시 여의도 비행장에 착륙하여 조국으로 돌아왔다. 하지만 일본군이 동경으로부터 명령을 받지 못했다고 하면서 국내 진입과 한국인 접촉을 승인하지 않아 다음날 중국으로 되돌아 갈 수밖에 없었다.

이후 이범석은 임시정부 요인들이 모두 귀환한 뒤인 1946년 6월 3일 500여 명의 광복군 동지들과 함께 인천항을 통해 귀국하였다. 귀국 직후 그는 좌우의 극한 대립을 목격하게 되었다. 이에 이범석은 1946년 10월 '민족지상 국가지상'을 내세운 조선민족청년단을 결성하여 민족 국가 건설을 위해 전력을 기울였다. 그리고 대한민국 정부 수립 직후에는 초대 국무총리 겸 국방부 장관으로서 활동하였고, 국군 창설 및 육성에 크게 공헌하였다. 1950년에는 주중국대사와 내무부 장관을 역임하였다. 1952년 8월 제2대 정부통령 선거에서 자유당 부통령 후보로 지명을 받기도 하였다. 그러나 이범석이 조직한 조선민족청년단의 세력 확대에 불만을 가진 이승만이 함태영을 부통령에 당선시켰다. 1953년 이승만의 ‘족청계 숙청사건’으로 인하여 사실상 자유당에서 축출되었다. 조선민족청년단은 1954년 1월에 해체되었다.

이범석은 1956년 무소속으로 다시 부통령에 입후보하여 낙선하였다. 1960년 충청남도에서 자유연맹 소속 참의원에 당선되었다. 1969년 5월 이후에는 국토 통일원 최고 고문을 지냈으며, 1972년 5월 11일에 사망하였다.

『방랑의 정열』, 『민족과 청년』, 『우둥불』 등이 있다.

국립서울현충원에 안장되어 있다.

1963년 건국훈장 대통령장을 수여하였다.

- 이범석, 『민족과 청년』(고려문화사, 1948)

- 이범석, 『방랑의 정열』(정음사, 1950)

- 이범석 외, 『사실의 전부를 기술한다』(희망출판사, 1966)

- 이범석, 『우둥불』(사상사, 1971)

- 『한국독립운동사 자료』 21 (국사편찬위원회,1972)

- 국가보훈처, 『독립유공자공훈록』 5 (국가보훈처,1988)

- 이범석장군기념사업회 편, 『철기 이범석 평전』(삼육출판사, 1992)

- 후지이다케시, 『파시즘과 제3세계주의 사이에서』(역사비평사, 2012)

- 한시준, 「이범석, 대한민국 국군의 초석을 마련하다」(『한국사시민강좌』43. 2008)

- 임종명, 「해방 직후 이범석의 민족지상 국가건설론」(『역사학연구』45, 2012)

- 김민호, 「이범석의 생애와 독립운동」(『한국독립운동사연구』44, 2013)