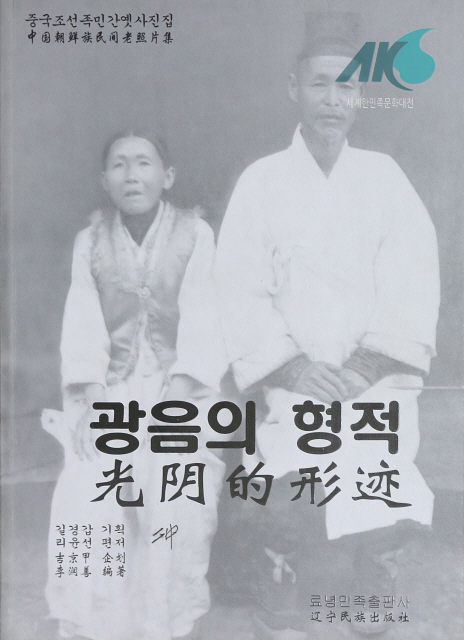

『광음의 형적』

| 한자 | 光陰의 形跡 |

|---|---|

| 분야 | 문화·교육/언론·출판|지리/인문 지리|역사/근현대 |

| 유형 | 문헌/단행본 |

| 지역 | 요령성 |

| 시대 | 현대/현대 |

| 성격 | 사진집 |

|---|---|

| 편자 | 이윤선(편저) |

| 간행자 | 요령민족출판사 |

| 표제 | 『광음의 형적』 |

| 저술 시기/일시 | 1989년~2008년 |

| 편찬 시기/일시 | 2005년~2008년 |

| 간행 시기/일시 | 2008년 |

이윤선이 1989년부터 20년 동안 수집한 한인[조선족] 생활사 사진을 편집한 사진집.

『광음의 형적』의 편저자 이윤선은 1955년 요령성 무순현에서 출생했다. 로신미술학원 예술촬영학부를 수료하고 꾸준한 작품 활동으로 크고 작은 대회에서 여러 차례 대상을 받기도 했다. 개인 사진전도 3회 개최했으며, 30여 종의 사진 작품집과 문학 작품집을 간행하였다. 이윤선은은 이전에 한인[조선족]의 역사 및 풍속과 관련한 『세월의 순간』 사진집을 간행하였다.

『광음의 형적』에 수록된 옛 사진들은 모두 한인[조선족] 민간에서 수집한 것이다. 『광음의 형적』을 편찬 출판 주요 목적은 점차 사라져가는 옛 사진을 발굴, 수집, 정리하여 미래의 한인[조선족] 역사와 관련한 이미지 자료를 남기는 데 있다. 또한 한인[조선족] 청소년들에게 민족 전통 교육을 실시하기 위함이다.

『광음의 형적』은 편저자 이윤선이 20년 동안 수집한 사진을 모은 책이다. 1989년 이윤선은 우연한 기회로 한인[조선족] 민간의 옛 사진들이 점차 소실되어가는 것을 깨닫고 이 책을 간행하게 되었다.

이윤선은 먼저 무순시, 신빈현 , 청원현, 과 무순현 등을 대상으로 사진을 수집했다. 그 후 이윤선은 점점 심양시, 혼하참, 소가둔, 우홍구, 대련시, 요양시, 조광촌, 안산시, 송삼태자, 영구시쌍천안촌, 대화현 중앙둔농장, 단동시 등지로 범위를 넓혀 나갔다.

이윤선 개인적으로 한인[조선족]이 있는 모든 곳을 찾아다닌다는 것은 매우 힘겨운 일이었다. 이에 필자는 한인[조선족]이 집중된 지역과 한인[조선족]의 거주 역사가 비교적 오래된 지역을 선택했다.

이윤선이 처음에는 남녀노소를 불문하고 수집했지만, 차츰 경험이 생기면서 노인들 위주로 방문했고, 한인[조선족]을 잘 이해할 수 있거나 한인[조선족]의 상황을 파악하고 있는 관련 책임 기구나 노인 협회, 노간부국 아니면 한인[조선족] 문화 단체, 조선족 학교 등에서 활동하는 사람들을 찾아갔다.

1940~50년대 이전 사진을 보관하고 있는 사람들의 연령층은 대부분 70대 이상이다. 물론 부모 혹은 조부모가 물려준 옛 사진을 간직한 젊은이들도 있었지만, 그렇게 많지는 않는다.

옛 사진의 출처를 보면 주로 군인, 교원, 공무원, 회계 등의 경력을 가진 사람들이다. 또한 농촌보다는 도시에 많고, 지식인들의 가정이 일반 노동자나 농민 가정보다 많이 소장하고 있었다. 하지만 수집한 사진들은 보존 상태가 그리 좋지 않았다. 사진이 오래되었고, 소유자들이 보존할 방법을 몰랐기 때문이다.

이윤선이 수집한 사진 중에서 1,000여 장의 사진을 수정하는 데 약 5개월이 걸렸다. 수정된 자료는 독사진, 결혼, 환갑, 군인, 교육, 문예 체육, 문화대혁명, 가정, 생산 노동 그리고 기타 및 부록으로 나눠서 목차를 만들었다.

『광음의 형적』은 1권으로 크기는 210㎜×290㎜이며, 350페이지 분량이다.

『광음의 형적』에 수록된 사진들은 내용에 따라 분류, 수록됐다. 즉 독사진, 결혼, 환갑, 군인, 교육, 문예 체육, 문화대혁명, 가정 그리고 생산 노동과 기타 등 10편의 주 내용으로 구성되어 있다. 그밖에 부록에는 증명서, 메달, 문서와 실물(물증) 사진도 수록했다. 수집된 사진의 1900년대 초부터 1980년대까지다. 총 834장의 사진이 수록되었다. 그중 옛 사진이 696장이고 문서와 실물 사진 등이 138장이다.

‘독사진’ 편에서는 1930년대부터 1980년대까지 총 44장의 인물 사진을 실었다. 그리고 소장자와 소장자의 집, 그리고 사용했던 물건 사진 10장을 같이 수록했다. ‘결혼’ 편에서는 1920년대부터 1980년대까지의 사진 66장을 수록했다. 수록된 사진은 웨딩 사진과 결혼 예식 사진, 가족 촬영, 중국에서의 특이한 결혼증 사진 등이 있다. ‘환갑’ 편에서는 44장의 환갑례 독사진, 부부 사진, 가족 사진 등을 수록하였다.

‘군인’ 편에는 총 69장의 사진을 수록했다. 한인[조선족] 군인들이나 동북 지역 군대의 군인 생활 사진들이 수록되었다. 이들은 개인 사진, 단체 사진, 일상 사진, 그리고 가족 사진과 촬영실에서 찍은 기념사진 등이다. ‘교육’ 편에서는 169장의 사진을 수록했다. 대부분 학교 선생과 학생들의 단체 기념 사진이고 나머지는 학교 행사 사진, 학생들의 모습, 그리고 교육 현장 등을 기념하는 사진들이다.

‘문예 체육’ 편에서는 92장의 사진을 수록했다. 수록된 사진은 주로 체육과 공연대회, 공연 현장, 널뛰기와 그네타기 등과 관련된 자료들이고 각 문화와 체육 팀의 단체 사진들도 있다. ‘문화대혁명’ 편에는 42장의 사진이 수록됐다. 당시의 상황을 표현하거나 기념사진 위주로 구성되었다. ‘가정’ 편에는 51장의 가족 기념 사진이 수록되었다. ‘생산노동’ 편은 39장의 생산과 노동 현장의 사진으로 구성되었다.

마지막의 ‘기타’ 편에는 생일, 대회, 생활, 여행, 그리고 특별한 시간의 기념 등을 주제로 하는 80장의 사진들을 수록했다. ‘부록’에 있는 138장의 사진은 주로 족보, 상장, 증명서, 혼례서, 가옥 매매 계약서, 토지 면허증, 주민증, 졸업장, 교훈 그리고 훈장 등이다.

『광음의 형적』에 수집된 옛 사진들을 통해서는 한인이 걸어온 발자취를 더듬어볼 수 있다. 사진의 배경과 도구, 사용 물품 및 문자 등을 자세히 살펴보면 사회의 발전과 시대의 변천을 뚜렷하게 엿볼 수 있다.

사진의 배경을 보면 옛날의 초가집들에서는 한인 집의 특징이 두드러진다. 사진 속 주인공들의 옷차림에서도 시대의 흐름을 엿볼 수 있다. 조선시대 후기의 갓에서 중절 모자, 창 모자로 바뀌었다. 두루마기, 치마저고리 등 전통적인 한복도 일제 강점기와 건국 초기 그리고 문화대혁명을 거치면서 변화를 겪었다. 군복과 교복도 역시 시대에 따른 변화가 뚜렷하다.

결혼 사진을 통해서는 당대의 결혼 예복이나 큰상, 결혼식장의 풍경 등에서 혼례 문화의 변천상을 이해할 수 있다. 환갑 사진을 통해서는 환갑 예복이나 환갑상, 환갑예식 분위기 등을 엿볼 수 있다.

옛 사진들은 지나간 시대를 기록한다. 한 장의 사진은 문자나 언어로 표현할 수 없는 시간과 공간을 효과적으로 기록할 수 있기 때문이다. 그래서 수십 년 전, 심지어 수백 년 전의 사진이 오늘날에서도 당대의 생활상을 생생하게 말해준다.

- 이윤선 편, 『광음의 형적』(요령민족출판사, 2008)