용정 3·13 기념 사업회

| 한자 | 龍井 3·13 記念 事業會 |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대 |

| 유형 | 기관 단체/기관 단체(일반) |

| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 용정시 |

| 시대 | 근대/근대|현대/현대 |

| 성격 | 용정 3.13 만세 운동 기념 사업회 |

|---|---|

| 설립자 | 용정 3·13 수난의사 추념 준비위원회|최근갑 |

| 설립 시기/일시 | 1990년 4월 |

| 개칭 시기/일시 | 1990년 4월 10일 |

| 개칭 시기/일시 | 1990년 7월 10일 |

| 개칭 시기/일시 | 1998년 12월 10일 |

| 개칭 시기/일시 | 2002년 2월 22일 |

| 개칭 시기/일시 | 2003년 4월 14일 |

| 관련 사항 시기/일시 | 1990년 |

| 관련 사항 시기/일시 | 1990년 |

| 관련 사항 시기/일시 | 1994년 7월 |

| 관련 사항 시기/일시 | 1995년 4월 ~2002년 |

| 관련 사항 시기/일시 | 1999년 3월 |

| 관련 사항 시기/일시 | 1999년 7월 25일 |

| 관련 사항 시기/일시 | 2000년 5월 |

| 관련 사항 시기/일시 | 2006년 12월 |

| 관련 사항 시기/일시 | 2009년 10월 |

| 관련 사항 시기/일시 | 2009년 12월 |

| 최초 설립지 | 길림성 연변조선족자치주 용정시 |

| 현 소재지 | 길림성 연변조선족자치주 용정시 |

1919년의 용정 3·13 반일 운동을 기리기 위해 1990년에 설립된 기념 사업회.

용정 3·13 반일 의사들이 묻혀있는 묘소는 여러 가지 현실적인 상황으로 인해서 안타깝게도 70여 년 간 무주고혼(無主孤魂)으로 방치된 채 놓여 있었다. 3·13 반일의사들이 묻혀있는 합성리 공동 묘지 묘역을 다시 세간에 알리고, 그에 얽힌 역사를 되살려 놓은 것은 1990년 4월에 발족된 ‘용정 3·13 기념 사업회’다. 용정 3·13 기념 사업회는 이미 1989년부터 용정시의 여러 지역에 산재해 있는 역사 유적지들의 지킴이 역할을 시작했다. 창립 후 20년 동안 용정 3·13 기념 사업회는 특히 용정 3·13 반일집회장과 3·13 반일 의사릉, 서전 서숙(瑞甸書塾), 명동학교, 15만원 탈취 사건, 장암동 학살 사건, 5·30 폭동 지휘부, 은진중학 등의 역사 유적지를 발굴하고 보수하는데 많은 노력을 기울여 왔다.

1990년 4월 10일, 최근갑을 회장으로 한 ‘용정 3·13 수난의사 추념 준비 위원회’가 설립되었다. 이 준비 위원회는 다시 1990년 7월 10일에 ‘용정 3·13 반일의사릉 수선위원회’로 개칭되었고, 1998년 12월 10일에는 현재의 명칭인 ‘용정 3·13 기념 사업회’로 개칭되었으며 2002년 2월 22일, 사단법인 ‘용정 3·13 기념 사업 연구회’로 이름을 고쳤다가 2003년 4월 14일, 사단법인 ‘용정 3·13 기념 사업회’로 변경하여 오늘에 이르고 있다.

사단법인 ‘용정 3·13 기념 사업회’는 창립 이후부터 3·13 반일 의사릉 복원사업을 중심으로 용정 지역 항일 역사 유적지 발굴과 유적지 복원 사업을 수행해 나갔다. 1995년 4월, ‘용정 3·13 기념 사업회’는 서전서숙, 서전대야(3·13반일운동 집회장소), 그리고 명동학교 유적지에 표지석 크기의 기념비를 세웠다. 이후 1990년대 말부터는 이들 유적지 기념비들을 보다 나은 재질과 형태로 교체하는 사업을 진행해 나갔다. 우선 2002년 5월에 ‘용정 3·13 기념 사업회’는 ‘서전 대야 유적지(瑞甸大野遺蹟地)’기념비를 ‘서전대야’라고 새긴 높이 2m의 자연석으로 교체해서 세웠고, 2009년 10월에는 이 기념비를 제거하고, ‘3·13 반일 집회 유지(3·13 反日 集會 遺地)’란 문구를 새긴 기념비로 다시 교체해서 세웠다. 또 1999년 7월에는 앞서 1995년 4월 7일에 세웠던 소형규모의 첫 ‘서전 서숙 유적지’(瑞甸書塾遺蹟地) 기념비를 모양을 달리하여 ‘서전 서숙 유적지’ 기념비로 대체했고, 2002년 5월에는 이 기념비를 ‘서전 서숙 옛터’라고 새긴 높이 2m 크기의 자연석으로 교체했다. 2002년 5월에는 앞서 1995년 4월 7일에 명동촌에 세운 ‘명동학교 유적지’(明東學校遺蹟地) 기념비를 ‘명동학교 옛터’라고 새긴 2m 크기의 자연석으로 대체했다.

'용정 3·13 기념 사업회'가 추진한 사업 중 가장 주목을 받고 있는 것은 3·13 반일 의사릉 복원 사업이다. 3·13 반일 의사릉의 복원에는 용정시 대외경제문화교류협회최근갑(崔根甲, 1926년생) 회장의 공로가 컸다. 최 회장은 잊혀진 용정 3·13 반일 운동을 후세들에게 알릴 필요성을 크게 인식하고, 1989년 10월에 합동 조사단을 편성했다. 이어 그는 이 사건을 기억하고 있는 32명의 노인들을 방문했으며, 그들과 함께 5회에 걸쳐 현지답사를 진행했다. 계속된 노력 끝에 마침내 이듬해인 1990년 4월 10일, 최 회장은 최원악, 방창화, 박응삼 등의 증인들과 연변대학 역사학자들, 그리고 용정시 관계 인사들과 함께 합성리 공동 묘지에서 3·13 반일 의사들의 묘소를 확인해내는 데 성공했다. 그 여세를 몰아 1990년 4월 10일에 최근갑을 회장으로 한 용정 3·13 순난의사 추념 준비 위원회가 구성되었다. ‘용정 3·13 기념 사업회’는 그 해 5월 18일에 묘소를 보수했으며, 이튿날 묘소에 ‘3·13 반일 의사릉’이라 새긴 목조 비석을 세우고 첫 추모식을 가졌다. 이 과정에서 최근갑 회장이 참가자 초대비를 감당했고, 용정시 조선족 민속박물관에서 비석을, 용정시문화관과 용정시 텔레비전 방송국에서 비디오와 사진촬영을, 그리고 용정시5중학교에서 꽃다발을 지원했다. 모두가 함께 이룬 성과였다.

1993년 4월, ‘용정 3·13 기념 사업회’는 앞서 세웠던 목조 비석을 제거하고 3·13 반일 의사릉에 화강암 비석으로 대체했다. ‘용정 3·13 기념 사업회’와 관계 인사들의 노력과 그 중요성을 인식한 용정시 인민 정부에서는 1994년 5월에 3·13 반일 의사릉을 ‘용정시 중점문물보호대상’으로 정하고 의사릉에 대해 더 많은 관심과 지원을 표명했다. 그 후 ‘용정 3·13 기념 사업회’는 3·13 반일 의사릉에 대한 체계적이고 실제적인 관심과 관리지도를 해나갔다. 우선 1995년 11월에는 의사릉을 다시 수선하기 시작했다. 이어 이듬해인 1996년 6월과 9월에는 각각의 묘소마다 봉분 주위에 낮은 석담을 두르고, 앞줄과 둘째줄 앞에는 낮은 돌벽을 쌓아 자연재해에 따른 묘지의 붕괴를 사전에 방지하는 조치를 취했다.

이밖에도 ‘용정 3·13 기념 사업회’는 용정 조선족의 역사 복원 사업을 계속해 나갔다. ‘용정 3·13 기념 사업회’는 1999년 7월 25일에 동량 어구(東良於口)에 1920년 1월에 발생했던 15만원 탈취사건 관련 ‘15만원 탈취 사건 유지(15萬圓奪取義擧遺地)’ 첫 기념비를 세웠다. 또한 장암동 사건 현장에도 기념비를 세웠다. 기념사업회는 1994년 7월에 1920년 10월 경신참변 당시 일제에 의해 자행된 사건을 기려 표지석 크기로 ‘장암동 참안 유지(獐岩洞慘案遺蹟地)’의 첫 추모비를 세웠다. 2000년 5월에는 동량 어구에 ‘5·30 폭동 기념비(5·30 暴動 紀念碑)’를 세웠고, 2010년 5월에는 이천으로 들어가는 포장길 옆에 새롭게 동일한 문구가 새겨진 기념비를 세웠다.

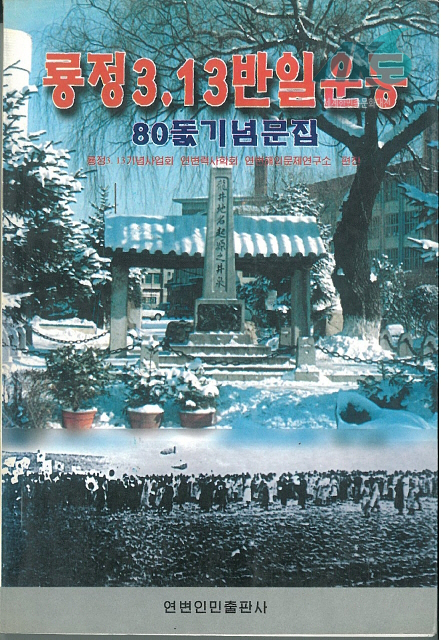

‘용정 3·13 기념 사업회’는 다양한 학술활동을 통해서도 용정 지역의 역사 알리기를 실천해 오고 있다. 기념 사업회는 1990년에 ‘'용정 3·13 반일 의사릉 전집'을 출판했고, 1999년 3월에는 연변역사학회, 연변해외문제연구소와 함께 ‘용정 3·13 반일운동 80돌 기념 문집’을 출간했다. 또한 2006년 12월에 ‘서전 서숙 개숙 100주년 기념 문집-역사의 종소리’를 출간했고, 2009년 12월에는 ‘용정 3·13 기념사업 20주년 사진집-의사릉의 향연’을 출간하여 용정의 지역민들 뿐만 아니라 연변의 조선족 사회에 자랑스런 조선족의 역사를 알리는데 일조했다.

‘용정 3·13 기념 사업회’의 용정 사랑은 지금도 진행형이다. ‘용정 3·13 기념 사업회’는 기술 도입과 한국과 자매 결연 등을 통해서도 지속적으로 용정의 역사와 문화, 그리고 조선족의 정신을 알리는 사업과 활동을 수행해 나가고 있다. 이외에도 지속적으로 추모제와 학술세미나, 기념보고회 등 용정 조선족의 발자취를 후대에 알리는 일을 계속해 나가고 있다.

예컨대 2000년대 들어서 ‘용정 3·13 기념 사업회’는 3·13 반일 의사릉에 대한 보호 및 관리 사업을 지속해 나갔다. 기념 사업회는 2003년 4월부터 7월까지 의사릉에 대한 2단계 성역화 사업을 시작했다. 당시 의사릉 주변에는 지역에 연고를 두고 있는 잡묘들이 많이 있었고, 그로 인해 의사릉이 실제적으로 차지하고 있는 공간은 그다지 크지 않았다. 기념 사업회는 우선 1,300㎡의 주변 토지를 매입하고, 그 안에 있는 잡묘를 타 지역으로 이장시켰다. 이어 의사릉 주변에 105그루의 소나무를 옮겨 심고 묘소에 잔디를 심었으며, 공간이 넓어진 만큼 200여 명이 동시에 설 수 있는 참배 공간도 마련했다. 이듬해인 2004년 10월에는 참배장을 콘크리트 바닥으로 수선했고, 의사릉 주변에 소나무와 여러 가지 나무, 잔디를 더 보충하고 추가 이식했다. 2007년 5월부터 11월 사이에도 의사릉에 잔디를 새로 심고, 그 둘레에 철조망을 세워 의사릉에 대한 보호 및 안전장치를 확고해 했다.

1919년 3월. 일제의 우세한 화력 앞에 숨죽여 오던 한반도와 간도, 극동의 한민족들이 다시 항일을 위한 몸부림이 시작되었다. 한국과 극동에서, 그리고 간도에서 항일만세시위운동이 발발한 것이다. 그 해 3월 13일, 간도의 용정 중심가에서도 이른바 '용정 3·13 반일 운동'이 발생했다. 무수히 많은 사람들이 죽거나 부상을 당했고, 체포와 고문, 옥고를 치렀다. 그때의 끔찍했던 기억은 90년이 지나고 있건만 사라지지 않고 ‘3·13 반일 의사릉’과 함께 연변 조선족 사회의 역사적인 아픔으로 간직되어 오고 있다.

역사의 아픔과 흔적은 남겨진 자, 즉 후손들의 몫이다. 과거의 아픔을 거울삼아 다음 세대로 영원히 전달할 의무가 있는 것이다. 용정에 자리잡고 있는 ‘용정 3·13 기념 사업회’가 바로 역사 보존자로서의 역할을 훌륭히 완수해 오고 있는 그 주인공이다. 민간의 사회공익사업이라는 것이 어떤 물질적 이득을 바라고 하는 것이 아닌데도 그들의 역사지킴이로서의 열정은 자못 크다. 오늘날 용정 지역의 역사문화가 잘 보존되고 국내외적으로 알려지게 된 데에는 ‘용정 3·13 기념 사업회’의 공이 적지 않다고 할 수 있다.

- 김철수·강룡범·김철환, 『중국 조선족 력사 상식』(연변인민출판사, 1998)

- 용정3·13기념사업회 외, 『룡정3·13반일운동80돐기념문집』(연변인민출판사, 1999)

- 백민성, 『유서 깊은 해란강반』(연변인민출판사, 2001)

- 전광하·박용일, 『세월속의 용정』(연변인민출판사, 2002)

- 용정 3·13 기념 사업회, 『룡정 3·13 기념 사업 20주년 사진집-의사릉의 향연』(용정3·13기념사업회, 2009)

- 김춘선 외, 『중국 조선족 혁명 투쟁사』(연변인민출판사, 2009)

- 김춘선, 김철수, 『중국 조선족 통사』상(연변인민출판사, 2009)