삼원포 전투

| 한자 | 三源浦 戰鬪 |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대 |

| 유형 | 사건/사건·사고와 사회 운동 |

| 지역 | 길림성 통화시 유하현 삼원포조선족진 |

| 시대 | 근대/일제 강점기 |

| 성격 | 항일 전투 |

|---|---|

| 관련인물/단체 | 동북 인민 혁명군 제1군 독립사 |

| 발생|시작 시기/일시 | 1933년 11월 24일 |

| 발생|시작 장소 | 길림성 유하현 삼원포 |

| 종결 장소 | 위와 같음 |

중국 공산당 만주성 위원회 산하의 동북 인민 혁명군 제1군 독립사(獨立師)가 1933년 11월 24일 길림성 유하현(柳河縣) 삼원포(三源浦)를 기습 점령하여 일본군과 만주국군에 타격을 준 전투.

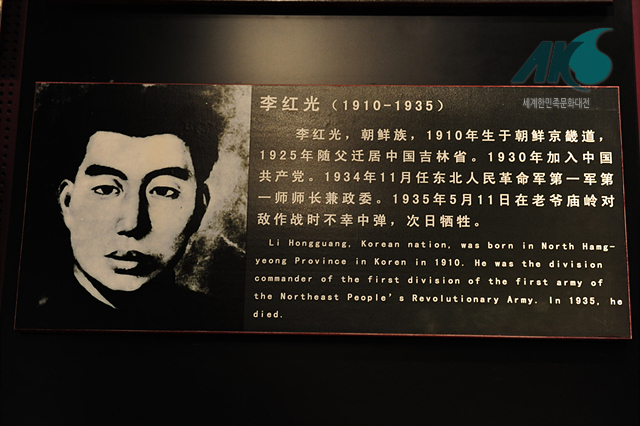

1931년 9월 일본군이 중국 동북지방(만주)을 침공하여 점령하고 이듬해 3월 일제의 괴뢰국인 ‘만주국’을 세웠다. 이에 대항하여 만주의 동북 각지에서 많은 중국의용군이 봉기하고 조선 혁명군과 한국 독립군 등 한국 독립운동 세력도 중국인들과 힘을 합쳐 일제의 침략에 맞서 싸우게 되었다. 이 과정에서 한인 이홍광(李紅光, 한인)의 주도로 1931년 10월 길림성 반석현(磐石縣)에서 중국 공산당 계열로는 중국 동북에서 최초로 소규모 항일 유격대가 창건되었다. 이 유격대는 중국 공산당반석현위원회의 주도로 1933년 9월 동북 인민 혁명군 제1군 독립사로 개편되었다. 사장겸 정치위원은 양정우(楊靖宇, 漢族)가 맡고, 참모장은 이홍광이 맡았다. 병력규모는 300여 명에 달했는데 한인들이 대부분이었다. 이에 일제는 1933년 10월 1일부터 11월 중순까지 12,000여 명의 일본군과 만주국군을 동원하여 동북 인민 혁명군 독립사와 반석 유격근거지를 포위 공격해 왔다. 이 때 일제의 무차별한 학살 등으로 2,000여 명의 주민이 학살되는 등 유격 근거지가 큰 피해를 입었고, 독립사도 큰 위기에 봉착했다. 그러나 양정우와 이홍광은 이를 극복하여 새로운 유격구를 개척하면서 주력을 휘발하(輝發河) 이남의 화전(樺甸), 몽강(濛江), 휘남(輝南), 금천(金川), 유하(柳河), 통화(通化) 등지 남방으로 진출시켜 유격 활동을 전개했다. 독립사는 1933년 말부터 이듬해 초까지 많은 전투를 치렀으나, 가장 큰 전과를 거둔 작전으로 삼원포(三源浦, 일명 삼원보) 공략전을 들 수 있으며, 기타 양수하자(凉水河子), 팔도강(八道江) 전투 등도 유명하다.

1933년 11월 24일 사장 양정우와 참모장 이홍광 지휘 하에 200여 명의 동북 인민 혁명군 제1군 독립사 병력은 괴뢰 만주국 산하의 만주국군 제3영(영장은 邵本良)이 주둔하고 있는 삼원포를 기습하여 점령하였다. 당시 소본량은 ‘동변도공비숙청사령(東邊道共匪肅淸司令)’이라는 직책을 맡고 있었다. 독립사는 양수하자 쪽으로 소본량의 주력을 유인하여 출동시킨 뒤, 1개 연(連)과 소수의 경찰 병력이 수비하고 있는 삼원포를 공략했다. 독립사 부대는 몇시간의 전투 끝에 다수의 적을 살상하고 일제측의 주요 보급기지였던 삼원포의 철도공정국(鐵道工程局)과 만주국 경찰서 및 군영(軍營) 등 시설을 파괴해 버렸다. 또 일본의 통화영사관(通化領事館) 집사국(緝査局, 항일운동가들을 사찰하는 기관) 국장과 친일파 3명을 처단했으며, 많은 무기와 물자를 노획하는 큰 전과를 거두었다.

삼원포 전투로 동북 인민 혁명군 제1군 독립사는 많은 무기와 물자를 획득하여 그 해 겨울을 무난히 지낼 수 있었다. 또한 독립사는 한인과 중국인 등 일반 대중에게 항일구국의 이념과 방침을 선전하고 항일표어를 붙이는 등 항일투쟁 홍보활동을 벌였으며, 일반 주민들에게는 전혀 피해를 입히지 않아 대중의 환영을 받았다.

동북 인민 혁명군 제1군 독립사의 활약으로 중국 공산당 만주성위원회 산하의 항일유격대와 관련 조직은 더욱 발전할 수 있었다. 즉 1934년 8월 동북 인민 혁명군 독립사는 700여 명 규모로 확대되었다. 11월에는 반석·해룡현위원회를 통합하여 ‘남만임시특별위원회(南滿臨時特別委員會)를 결성하였으며, 동북 인민 혁명군 제1군도 2개 사(師)로 확대 개편되었다.

- 김창국, 『남만 인민 항일투쟁사』(연변인민출판사, 1986)

- 장세윤,『이홍광 연구』, 『한국독립운동사연구』제8집 (독립기념관, 1994)

- 신주백, 『만주지역 한인의 민족운동사(1920~45)』(아세아문화사, 1999)

- 양소전 외, 『중국조선족 혁명투쟁사』(연변인민출판사, 2009)

- 김창국,「반석항일유격근거지」(『봉화(중국조선민족 발자취 총서3)』 연변인민출판사, 1989)