만주에 살아숨쉬는 고구려의 혼-광개토왕릉비

| 한자 | 滿洲에 살아숨쉬는 高句麗의 魂 - 廣開土王陵碑 |

|---|---|

| 분야 | 역사/전통 시대|문화유산/유형 유산 |

| 유형 | 개념 용어/개념 용어(기획) |

| 지역 | 길림성 |

| 시대 | 고대/삼국 시대/고구려 |

| 특기 사항 시기/일시 | 1928년 |

|---|---|

| 특기 사항 시기/일시 | 1961년 |

| 특기 사항 시기/일시 | 1963년 |

| 특기 사항 시기/일시 | 1976년 |

| 특기 사항 시기/일시 | 1982년 |

| 특기 사항 시기/일시 | 2004년 |

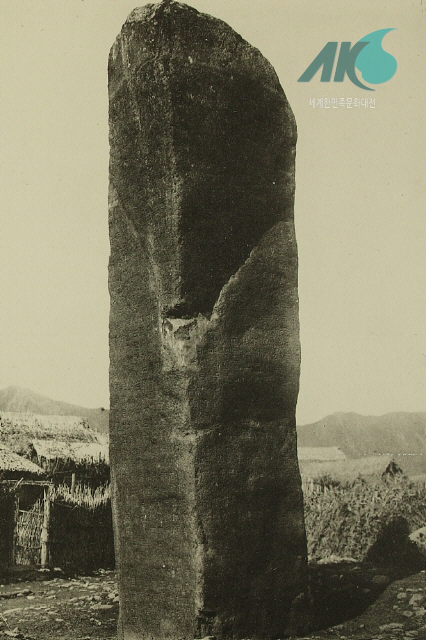

광개토대왕릉비[이후 '능비'와 '능비문'으로 줄임]는 중국 동북 3성(省)의 하나인 길림성 집안에 있으며, 6.39m의 높이에 37t의 무게를 자랑한다. 이는 한민족이 세운 현존 비석으로는 가장 연대가 올라간다. 또 우리나라 왕릉 앞에 세워진 비석으로도 최초의 사례에 속한다. 그리고 화산암에 새겨진 비문의 글자의 크기는 무려 12㎝에 이른다.

총 44행, 1,775자에 3개 문단으로 구성된 능비문은 건국 설화와 정복 전쟁 기사, 그리고 묘지기인 수묘인(守墓人)에 관한 규정으로 구성되었다. 여기서 정복 전쟁 기사는 ‘전쟁 명분, 전쟁 과정, 전쟁 결산’이라는 구조로 짜여 있다. 정복 전쟁 기사 앞에 적혀 있는 건국 설화는 광개토왕이 무력을 행사하는 배경과 근거를 제공해 준다. 그리고 능비문 마지막 문단에는 무려 330가(家)나 되는 수묘인들의 출신 지역이 낱낱이 기재되었다. 국내성에 거주하는 고구려인들이 직접 목격할 수 있는 광개토왕릉의 수묘인 가운데 3분의 2는 백제 영역에서 차출하였다. 이들은 광개토왕대에 기세를 올린 정복 사업의 현현한 성과물이기도 했다.

광개토왕릉비의 성격에 대해서는 여러 견해가 제기되었다. 그렇지만 능비문에서 ‘이에 비석을 세워 훈적(勳績)을 명기(銘記)하노니 후세에 보여라’라고 하였듯이 광개토왕의 공적을 기록한 훈적비이다. 이러한 능비문의 저류에서 감지되는 정서는 고구려인들의 천하관에서 비롯된 긍지와 우월적 사고였다.

가령 ‘영락(永樂)’이라는 독자적인 연호를 사용하여 중국과 대등한 입장임을 과시하면서 ‘[광개토대왕의] 위엄 있고 씩씩함은 사해(四海)에 떨쳤노라!’고 자랑하였다. 모두루 묘지에는 ‘하백(河泊)의 손자이시며 일월(日月)의 아들이신 추모성왕이 북부여에서 나셨으니, 천하 사방이 이 국도(國都)가 가장 성스러움을 알겠거니’라고 적었다.

여기서 사해와 천하 사방의 중심국은 그것을 말하고 있는 고구려를 가리킨다. 고구려를 중심으로 한 온 세상을 천하라고 하였던 것이다. 그랬기에 자국 시조에 대해 ‘천제(天帝)의 아드님’ 혹은 ‘황천(皇天)의 아드님’과 같은 최고 최상의 수식어를 총동원해 존엄성을 기렸다. 그러한 선상에서 ‘왕’ 그것도 ‘태왕(太王)’으로 호칭한 대상은 광개토왕뿐이었다.

백제와 신라 국왕은 ‘주(主)’ 혹은 ‘매금(寐錦)’으로 각각 폄훼시켜 표기하였다. 그뿐 아니라 고구려는 주변 국가들과 상하 조공 관계를 구축하였다. 충주 고구려비에서 고구려가 신라를 동이(東夷)라고 일컫고 의복을 하사한 것도 그러한 천하관의 산물이었다. 그리고 능비문에는 백제와 신라 및 동부여가 속민으로 규정되어 있다. 속민은 고구려 중심의 세계관 속에 포함되어 조공을 이행하는 대상이었다. 고구려인들은 능비문에서 자국 중심의 질서 체계를 설정하는 한편 그것을 위배했을 때는 응징으로 이어진다는 명분을 세웠다.

광개토왕의 공식 시호인 ‘국강상 광개토경 평안 호태왕(國岡上廣開土境平安好太王)’은 ‘널리 영토를 개척하여 백성들을 평안하게 해주었다’라는 뜻이다. 여기서 '국강상'은 광개토왕릉의 소재지를 가리킨다. 광개토왕릉은 과거에는 태왕릉으로 지목하는 견해가 많았지만, 최근의 연구 성과에 힙입어 장군총으로 보는 견해도 있다. 그리고 '광개토경'은 문자 그대로 영토 확장을, '평안'은 영토 확장의 성공적 결과를 뜻한다. 마지막의 '호태왕'은 '왕 중의 왕'인 '태왕'을 강조하는 문자로서 '위대한 태왕'의 뜻이다. '위대한 태왕' 광개토왕은 18세의 소년으로 즉위하여 39세라는 한창 나이에 서거했지만, 자신의 나라를 ‘아시아의 고구려’로 만드는데 성공하였다.

비문의 첫째 단락인 건국 설화에서는 시조인 추모왕이 하늘과 연계된 신성한 혈통임을 과시하였다. 그리고 추모왕이 남하하는 고난과 환희의 순간을 극대화시킬 목적으로 시련의 상징인 강(江)과 물고기와 자라 떼의 도움을 등장시켰다. 이는 “일시적으로 고난에 빠진 적이 있지만 시조왕의 영웅적인 분투로써 군사적인 원정이 성공리에 마무리되고 나라가 세워졌다.”라는 메시지인 것이다.

점령한 토지를 왕실이 점유하고 통치할 수 있다는 권리 선언이었다. 그래서 광대한 영역을 가진 현재 제국(帝國)의 위치에 이르기까지, 시조왕의 고난스러운 이동을 일종의 설화적인 형태로 서술하여 사람들의 시선을 집중시켰다. 동시에 영원히 기억에서 소멸되지 않도록 하기 위해 부심한 결과 거대한 비석을 세웠던 것이다. 게다가 비문은 광개토왕이 추모왕의 17세손임을 언명함으로써 혈통의 신성함을 선언하였다.

그러면 비문에 적힌 광개토왕대의 전쟁 철학은 어떤 것일까? 광개토왕대 고구려 중심의 세계관은 행정과 통치 질서의 구심인 '관(官)'과 그러한 '관'을 합법적으로 뒷받침해주는 공적(公的) 무력인 '관군(官軍)'으로 구성되었다. 이러한 ‘관’과 일체인 고구려는 주변에 동부여나 백제와 신라 같은 ‘속민(屬民)’을 설정했다. 이들 제국(諸國)을 속국(屬國)이 아니라 '속민'으로 간주하였다. 즉 국가로 인정하지 않았다.

그렇기 때문에 '관'의 통치 공간은 당연히 이들 3국에 미치는 모양새를 갖추었다. '관군'이 이들 국가에 출동한다고 해서 결코 주권국가에 대한 침공이 될 수 없다. 고구려만이 합법성을 지닌 관적 질서[官的秩序]에서는 동부여나 백제와 신라는 고구려 통치권내 가장 자리에 속한 일개 '속민' 집단에 불과할 뿐이었다. 비문에는 국가의 법을 지키지 않거나 모반을 꾀함을 가리키는 ‘불궤(不軌)’라는 표현을 왜(倭)에게 구사했다. 광개토왕은 고구려의 관적 질서에 왜까지 편제하고자 했던 것이다.

비문에는 관적 질서와 짝을 이루며 자국 중심으로 세상을 재편하기 위한 이데올로기가 작동한다. 『맹자』의 왕도 정치(王道政治) 사상이 능비문에 나타난다. 『맹자』에 따르면 “인(仁)을 해치는 것을 적(賊)이라 이르고, 의(義)를 해치는 것을 잔(殘)이라 이른다.”고 하였다. 이는 능비문에서 고구려에 대적하는 공동 악역(惡役)으로 등장하는 양대 세력을 ‘왜적(倭賊)’과 ‘백잔(百殘)’으로 각각 폄훼시켜 호칭한 것과 무관하지 않다. 즉 인의(仁義)의 화신인 광개토 대왕 군대는 그에 배치되는 백제와 왜를 정벌해야 된다는 정의관의 발현이기도 했다.

능비문에서 광개토대왕은 덕화 군주(德化君主)의 이미지로 등장한다. 가령 영락 6년 조에 백제왕의 항복을 받아냈을 때 광개토대왕은 ‘은사(恩赦)’를 행하였다고 기록되어 있다. 영락 9년 조에는 광개토대왕의 ‘은자(恩慈)’로 인해 신라에 구원군을 출동시킬 수 있었다고 했다. 이렇듯 능비문에는 광개토대왕의 ‘은사’와 ‘은자’가 현양되고 있다. 그러한 결과 ‘귀복(歸服)’·‘귀왕(歸王)’이 가능했음을 이끌어냈다.

이러한 덕화주의의 본질은 『맹자』의 인의사상에 근거하였다. 능비문에서 나타내고자 하는 메시지는 성왕(聖王)인 광개토대왕의 본질을 인의 군주(仁義君主)로 현시(顯示)하는 것이었다. 인의 군주가 거느린 관군(官軍)의 압승을 통해 인자(仁者)만이 천하를 얻고 다스릴 수 있음을 선언하였다. 능비문에는 『맹자』의 방벌 사상(放伐思想)을 비롯하여 그것에 근거한 요소들이 곳곳에 보인다. 그러한 이데올로기의 궁극적인 귀결은 왕도정치의 구현이었다.

능비문에 따르면 광개토대왕은 덕화 군주의 전형이었다. 그의 이름인 담덕(談德) 또한 ‘덕(德)’과 무관하지 않다. ‘덕’의 표상으로서 그의 이미지를 드러내 보이고 있다. 그리고 하늘로부터 덕을 얻는 자만이 승전할 수 있다고 했다. 능비문에 보이는 광개토대왕의 군대는 언제나 일방적인 승리를 구가하는 상승군이었다.

이러한 사실은 앞서 언급한 덕화 군주로서 광개토대왕의 이미지와 부합되는 것이다. 황천으로부터 부여받은 덕을 소유한 광개토대왕은 사해의 주민들에게 덕을 베푸는 덕화 군주의 면모를 유감없이 보여주었다. 능비문에 보이는 왕은(王恩)·은사(恩赦)·은자(恩慈)·은택(恩澤)과 같은 ‘은(恩)’은 광개토대왕의 이미지가 광폭한 정복 군주가 아니라 따스한 체온이 감도는 덕화 군주임을 환기시켜 준다.

정복 전쟁 기사에 의하면 광개토왕은 영락 5년[395년] 조에 의하면 요하 상류 부근의 시라무렌강 유역으로 진출하여 거란족의 6·700영(營)을 격파하고 많은 가축을 노획한 후 개선하였다. 비문에서 비중이 가장 큰 전쟁 기사 가운데 이른바 신묘년 조에 대한 논의는 분분하였지만, 2012년 12월에 공개된 혜정본 원석 탁본을 통하여 새로운 해석을 추가하게 되었다. 이 점 그 나름대로의 의의(意義)라고 평가할 수 있다.

이에 따르면 종전의 해석문과는 달리 '해(海)'나 '매(每)' 등으로 판독했던 신묘년 조 관련 구절의 문자를 '시(是)'로 새롭게 판독하였다. 그 결과 광개토왕은 신묘년 이래로 건너온 왜(倭)를 격파하는 선상에서 백제와 임나가라(任那加羅)를 신민(臣民)으로 삼고자했다. 이러한 해석에 따른 결과 영락 6년에 광개토왕의 친정으로 백제에 대한 공략이 단행되었고, 영락 10년에 보병·기병 5만(萬)에 이르는 고구려의 대군이 신라 구원을 명분삼아 임나가라에 진출한 것으로 해석되었다.

요컨대 영락 6년의 대(對)백제전과 영락 10년의 대(對)임나가라전의 원인을 제공한 세력은 신묘년 조에 적혀 있듯이 한반도로 건너온 왜(倭)였다는 사실을 새롭게 밝혔다. 결국 고구려는 영락 17년에 왜군을 대파(大破)함으로써 천하의 평정을 가져왔다는 메시지를 전달하였다. 나아가 조공을 중단한 동부여 정벌로써 고구려 중심의 관적 질서[官的秩序]의 회복을 천명한 게 비문의 본질이라는 사실을 새롭게 밝혔다. 이 점 혜정본에 대한 탐구를 통해 얻어진 수확이었다.

영락 6년[396년]에는 광개토왕의 친정으로 백제의 왕성을 함락시키고 아화왕의 항복을 받아낸 후 회군하고 있다. 이때 고구려는 백제의 58성(城) 700촌(村)을 점령하는 전과(戰果)를 기록하였다고 한다. 그로부터 2년 후인 영락 10년(400년)에 고구려 보병·기병 5만 명은 신라 구원을 명분삼아 낙동강 유역에 출병하였다. 이는 고구려가 오래전부터 기도해 왔던 소백산맥 이남 지역으로의 진출을 통해 신라를 교두보로 해서 가야를 직접 제압하는 동시에, 백제·가야·왜로 이어지는 삼각 동맹체제를 깨트리려고 하는 원대한 남진 의지의 표출이었다.

영락 14년[404년]에 고구려는 대방의 옛 땅에서 백제와 왜의 연합군을 섬멸시키고 있다. 또, 영락 17년에는 고구려 군대 5만 명이 동원되어 6개 성을 공취하는 동시에 만벌의 갑옷과 헤아릴 수 없이 많은 군수품과 무기를 노획하는 전과를 올렸다. 이때 고구려가 격파한 대상에 대해서는 결락자가 많은 관계로 백제 혹은 왜, 후연 등으로 지목해 왔다. 그런데 고구려가 점령한 6개 성 이름 가운데 백제 성 이름의 전형인 '루(婁)' 자(字)가 보일 뿐 아니라 영락 6년에 점령한 58성과 이때 점령한 6성을 보태면 총 64성이 된다. 이 수치는 광개토왕 당대의 총전과인 64성과도 부합되므로 백제와의 전쟁으로 간주할 수 있게 한다.

마지막으로 영락 20년[410년]에 광개토왕은 직접 군대를 이끌고 지금의 두만강 하류 지역에 소재한 동부여를 정벌하여 개선하는 것으로 전쟁기사가 마무리되고 있다. 이 전쟁기사의 맨 마지막에 광개토왕 일대의 전과로서 64개의 성과 1,400개의 촌락을 지배한 것으로 되어 있다. 그러나 실제 광개토왕이 점령한 지역은 이보다 훨씬 광활하거니와 중요한 후연과의 전쟁기사가 누락되어 있는 것을 볼 때, 백제와의 전쟁에 대한 결산으로 평가된다.

비문에는 광개토왕대 정복 전쟁의 총결산으로서 백제로부터 빼앗은 64개의 성과 1,400개의 촌락의 존재를 밝히고 있다. 이는 영유권에 대한 권리 선언인 동시에 그것을 영원히 보장받으려는 정치적 의도에서였다. 비문에서는 광개토왕이 치른 성전의 결과 많은 국가와 종족이 태왕의 성덕(聖德)에 귀의(歸依)했음을 선전하고 있다. 그러나 정치 선전문인 비문의 속성을 통찰하면서 그 이면을 살펴야 진실을 만날 수 있게 된다.

능비문에 보이는 수묘인 연호(守墓人烟戶)에 관한 기사는 다음과 같은 내용으로 짜여 있다. 즉 수묘인의 출신 지역과 차출 연호의 종류와 인원 수, 광개토왕 이전과 그 이후 수묘인 편성 내용, 묘 곁에 비를 세우게 된 배경과 수묘제의 유지를 위해 수묘인의 전매를 금하는 내용이다. 이와 관련해 국연(國烟)과 간연(看烟)의 성격과 담당하는 일에 대한 문제, 수묘인의 신분 또는 사회적 위상에 대한 문제, 그리고 수묘인의 거주 지역과 수묘역의 수행 방식 및 수묘제의 정비 시기와 능비문에 보이는 매매의 대상에 관한 접근이 있다. 그 밖에 수묘인의 소속 왕릉이나 광개토왕릉비의 성격에 대한 논의도 있었다.

능비문에는 수묘인 연호를 배치하게 된 동기와 그 운영에 관한 구절에서 ‘조왕 선왕(祖王先王)’ 혹은 ‘조선왕(祖先王)’을 언급하고 있다. 그런데 이들을 막연히 조상왕(祖上王) 전체를 가리키는 호칭으로 파악하는 견해가 많았다. 그러나 이는 광개토왕을 기준으로 한 조왕(祖王)과 선왕(先王)인 고국원왕과 고국양왕을 각각 가리킬 수 있다. 혹은 그 인근에 소재한 임강총의 피장자인 동천왕의 능을 포괄할 수 있다. 그렇다고 할 때 수묘인 연호 330가는 광개토왕릉뿐 아니라 고국원왕릉과 고국양왕릉, 혹은 동천왕릉에 각각 110가씩 배당된 것으로 파악하기도 한다. 그러나 이와는 달리 330가는 광개토왕릉을 포함한 역대 고구려 왕릉 관리에 투입된 숫자로 지목하는 견해도 있지만, 광개토왕릉 관리에만 국한시켜 보는 견해도 있다.

그리고 국연은 ‘국도(國都)의 연(烟)’이라는 의미로 밝혀진다. 반면 간연은 국연과 대응 관계에 있는 ‘지방의 연’을 가리키는 개념으로 간주되었다. 간연은 ‘현재 거주하는 그곳의 호구’를 가리키는 견호(見戶)와 동일한 뜻을 지녔다. 그런데 수묘인 연호를 ‘△△성 국연△ 간연△[△△城 國烟△ 看烟△]’라고 한데서 알 수 있듯이 동일한 지역에서 국연과 간연이 한꺼번에 차출되고 있다. 여기서 국연은 고구려가 정복한 지역민 가운데 국도로 이주시킨 호이고, 간연은 원래 지역에 그대로 거주하는 호를 가리킨다. 국연과 간연은 현상적으로는 피정복민의 거주 지역의 차이를 뜻하지만, 본질적으로는 그 신분적 관계를 암시하고 있다.

국도로 이주시킨 국연은 고구려의 피정복 지역에서 지배층이었다. 이로써 고구려의 피정복 지역에 대한 지배 방식의 일단을 확인할 수 있다. 그런데 국도로 옮겨 거주하게 된 국연층은 5부민(部民)과 구분되었다. 국연층은 그 출신 지역에 거주하는 간연과 더불어 여전히 △△성 출신으로서 그와 관련된 국역 대상이었다. 요컨대 능비문에 보이는 고구려의 피정복민 지배 방식은 국도로 이주시킨 계층과 출신 지역 거주층으로 이원화되었음을 알려준다

2012년 7월에 중국길림성 집안시 마선향(麻線鄕) 마선촌에서 218자가 새겨진 고구려 비석이 발견되었다. 이 비석은 수묘제 등 고구려 제도사 연구에 크게 보탬이 될 것으로 믿어진다. 광개토왕이 수묘(守墓)와 관련해 세운 비석일 가능성이 높은 것으로 분석된다.

광개토왕릉비문은 무덤 주인의 공식적인 시호를 ‘국강상 광개토경 평안 호태왕’이라고 표기하였다. 이처럼 길게 열거된 광개토왕의 공식 시호를 통해 광개토왕릉이 ‘국강상’에 소재하였음과 더불어, 광개토왕릉비가 세워진 일대가 국강상이라는 사실을 알 수 있었다. ‘널리 영토를 개척하여 백성들을 평안하게 해주었다’라는 구절은 광개토왕의 치적(治績)이 영토 확장이었음을 알려준다.

일단 무덤 주인인 광개토왕의 치적이나 일대기를 담고 있는 비석임은 재론의 여지가 없다. “이에 비석을 세워 훈적(勳績)을 명기(銘記)하노니 후세에 보여라”라고 하였듯이 광개토왕의 공적을 기록한 훈적비인 것이다. 동시에 묘지기에 관한 규정인 수묘인 연호에 관한 지침이 상당한 분량을 차지하고 있다. 이로 볼 때 본 비석은 훈적비와 능비적인 요소를 함께 지닌 관계로 '광개토왕릉비'라고 호칭할 수 있다. 그리고 광개토왕릉은 과거에는 태왕릉으로 지목하는 견해가 많았지만 최근의 연구성과에 힙입어 장군총으로 보는 견해가 많아지고 있다.

비문의 내용 가운데 쟁점이 되었던 구절은 신묘년(辛卯年) 조였다. 이 구절의 해석 여부에 따라 고대 한일 관계에 대한 상황이 전혀 달라지는 것이다. 과거에는 이 구절을 석회를 발라 글자를 고쳤다는 비문 변조설이 제기되기도 했다. 그렇지만 중국의 길림성 고고학 연구소장 이었던 왕건군(王健群)의 오랜 기간에 걸친 연구 결과 변조설은 무너졌다. 게다가 2012년에는 경희 대학교 혜정 박물관 소장 원석 정탁본이 공개됨에 따라 '해(海)' 자로 판독했던 글자는 '시(是)'로 수정하는 견해가 제기되어 다시금 관심을 증폭시켰다. 최근의 연구 동향은 능비의 전쟁 기사 보다는 묘지기에 관한 규정인 수묘인(守墓人) 연호(烟戶) 조에 대한 연구가 심화되고 있다.

광개토왕릉비는 국내성에서 동북으로 약 5㎞ 떨어진 곳에 소재하였다. 집안 기차역으로부터는 동북으로 약 4㎞ 쯤 떨어진 곳에 서 있는 것이다. 비석 주변에는 건물이 들어차 있었지만 현재는 모두 철거시키고 그 자리에는 토끼풀을 심어 공원으로 조성했다. 이로 인해 능비와 태왕릉과 장군총이 한눈에 들어오게 되었다.

광개토왕릉비를 보호할 목적으로 지은 정자가 1928년에 준공했다. 1961년에 비석은 문물 관리 위원회에서 보호 관리하였다. 1963년에는 비각 바깥에 육각형 울타리를 세우고 보호 표지도 설치했다. 1976년에는 비석의 보호를 위해 낡은 비각을 철거하였다. 1982년에는 새로운 비각이 완공되었다. 2004년에 집안시 일대 고구려 유적이 세계 문화 유산으로 지정되는 과정에서 비석을 투명 플라스틱으로 둘러서 보호하고 있다. 아울러 비각 주변에는 감시 카메라를 설치하였다.

- 王健群, 『好太王碑 硏究』(吉林 人民 出版社, 1984)

- 武田幸男, 『高句麗史と東アシ”ア』(岩波 書店, 1989)

- 耿鐵華,「好太王碑 一千五百九十年 祭」(『中國 邊疆史地 硏究』15-3, 2005)

- 李道學, 『고구려 광개토왕릉 비문 연구』(서경 문화사, 2006)

- 李道學,「광개토대왕의 영토 확장과 광개토대왕릉비」(『고구려의 정치와 사회』, 동북아 역사 재단, 2007)

- 李道學,「廣開土王代 南方 政策과 韓半島 諸國 및 倭의 動向」(『한국 고대사 연구』67, 한국 고대사 학회, 2012)

- 孔錫龜, 『高句麗 領域擴張史硏究』(서경문화사, 1998)

- 朴性鳳,「廣開土好太王期 高句麗 南進의 性格」(『韓國史硏究』27, 1976)

- 박시형, 『광개토왕릉비』( 사회과학원출판사, 1966)

- 백승옥,「廣開土王陵碑文의 建立目的과 加耶關係記事의 해석」(『韓國上古史學報』42, 2003)

- 朴眞奭, 『호태왕비와 고대조일관계연구』(연변대학출판사, 1993)

- 浜田耕策,「高句麗廣開土王碑文の硏究」(『朝鮮史硏究會論文集』11, 1974)

- 李道學,「‘廣開土王陵碑文’에 보이는 征服의 法則」(『東아시아古代學』20, 2009)

- 李道學,「‘광개토왕릉비문’의 역사적 성격과 특징」(『博物館學報』22, 2012)

- 李鎔賢, 『가야제국과 동아시아』(통천문화사, 2007)

- 李亨求 等, 『廣開土大王陵碑新硏究』(2판, 동화출판사, 1996)

- 고구려연구재단, 『고구려문명기행』(2005)

- 千寬宇,「廣開土王陵碑文 再論」(『全海宗博士華甲紀念史學論叢』, 일조각, 1979)

- 『中國文物報』2013.1.4