신흥 학우단

| 한자 | 新興 學友團 |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대 |

| 유형 | 기관 단체/기관 단체(일반) |

| 지역 | 길림성 통화시 유하현 삼원포 대화사 |

| 시대 | 근대/일제 강점기 |

| 성격 | 독립운동 단체 |

|---|---|

| 설립자 | 여준, 윤기섭, 김석, 강일수, 이근호 |

| 설립 시기/일시 | 1913년 3월 |

| 단체 발기지 | 길림성 유하현 합니하 |

| 최초 설립지 | 길림성 유하현 삼원보 대화사 |

| 현 소재지 | 길림성 유하현 삼원포 대화사 |

1913년 3월 신흥 학교 출신자들이 중심이 되어 길림성 유하현(柳河縣)에서 결성한 독립운동 단체.

신흥 무관 학교의 전신인 신흥 학교 졸업생의 친목과 단결 및 건학정신 구현을 명분으로 내세웠으며, 조직 내부적으로는 혁명 대열에 참여하여 대의를 생명으로 삼아 조국 광복을 위해 최후의 일각까지 투쟁한다는 것을 목적으로 삼았다.

1913년 신흥 학교 교장 여준(呂準), 교감 윤기섭(尹琦燮)과 1기 졸업생 김석(金石), 강일수(姜一秀), 이근호(李根澔) 등이 유하현 합니하(哈泥河)에서 발기하였다. 신흥 학우단은 동창회 성격을 띠었으며, 유하현 삼원보에 본부를 두었다. 처음에는 복구강토(復舊疆土)라는 의미에서 명칭을 ‘다물단’이라 하였다가 ‘학우단’으로 고쳤다. 초대 구성은 단장 김석, 편집부장 강일수, 총무부장 이근호 등이었다. 이후 기존의 편집부와 총무부에 운동부·조사부·토론부·재정부를 추가하여 6부 체제가 되었다. 단원은 신흥 학교 교직원과 졸업자를 정단원으로, 재학생을 준단원으로 하여 조직하였다.

신흥 학우단은 서간도 뿐만 아니라 남북 만주에까지 항일 독립운동의 한 핵심 조직으로 활동하였다. 그러나 일제의 탄압에 1920년 가을 신흥 무관 학교가 폐교되면서 졸업생이 충원되지 않아 자연 해체되고 말았다.

신흥 학우단이 자체적으로 규정한 주요 사업은군사·학술의 연구를 통한 실력 양성, 각종 간행물 발간을 통한 혁명 이념의 선전과 독립 사상 고취, 한인의 자위체 조직으로 일제 및 그 협력자의 침입 방지, 노동 강습소의 개설로 농촌 청년에 대한 군사 훈련과 계몽 교육 실시, 한인 마을에 소학교 설립을 통한 아동 교육 실시 등이었다. 이를 위한 신흥학우단 강령은 “첫째, ‘다물’의 원동력인 모교의 정신을 후인에게 전수하자. 둘째, 겨레의 활력소인 모교의 정신을 올바르게 만대에 전하자. 셋째, 선열 단우(團友)의 최후 유촉을 정중히 받들어 힘써 실행하자.”였다.

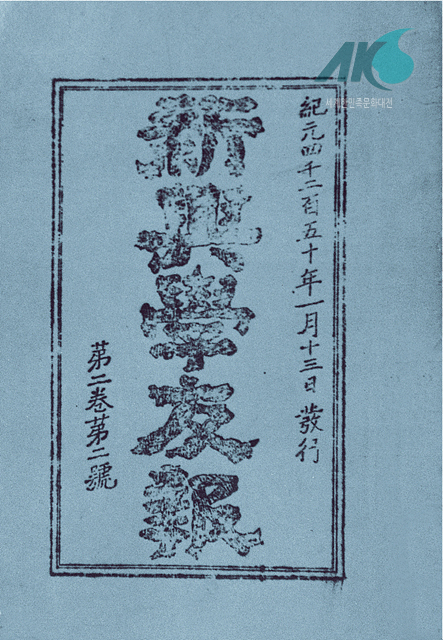

신흥 학우단은 주요 사업을 위한 활동 사항으로 2년간 의무적으로 모교가 지정해 주는 곳에서 복무토록 했다. 졸업생들에게 의무적으로 각종 학교에서 동포들의 교육을 담당케 한 것이다. 편집부는 월보와 주보, 그리고 연 2회 이상 『신흥 학우보(新興學友報)』를 간행하여 항일 독립운동의 이념을 제시하고 학술 연구에도 기여하였다. 토론부는 매주 토요일 각종 토론회를 개최하여 항일 투쟁 의식을 고취하고 군사 이론과 일반 학습 연마에 기여하였다.

신흥 학우단은 노동 강습소를 개설해 농촌 청년들에게 초보적 군사 훈련과 애국 계몽 운동을 실시하였다. 여기서 양성한 인원을 근간으로 1914년 백서 농장(白西農莊)을 건설하여 독립운동을 위한 군사 훈련 기지로 활용하였다. 1919년 3·1 운동 이후 신흥 학우단은 한족회의 군정부 관할 하에 들어가 국내 및 만주에서 넘어오는 청년들을 모아 독립군으로 양성하였다. 단원들 대부분은 독립군에 편입되어 중핵을 이루었으며, 이를 계기로 서로 군정서(西路軍政署)와 북로 군정서(北路軍政署)가 재편, 강화되었다. 나머지는 각지로 흩어져 그 지역의 자위 조직체(自衛組織體)를 조직, 일제의 침입에 대항하였다.

- 유영렬, 『한국 독립운동의 역사 12-애국 계몽 운동/정치 사회 운동』(독립 기념관한국 독립운동사 연구소, 2007)

- 윤병석, 『한국 독립운동의 역사 16-국외 항일 운동(만주·러시아)』(독립 기념관 한국 독립운동사 연구소, 2009)

- 한국학 중앙 연구원, 『한국 민족 문화 대백과』(한국학 중앙 연구원, 2009)