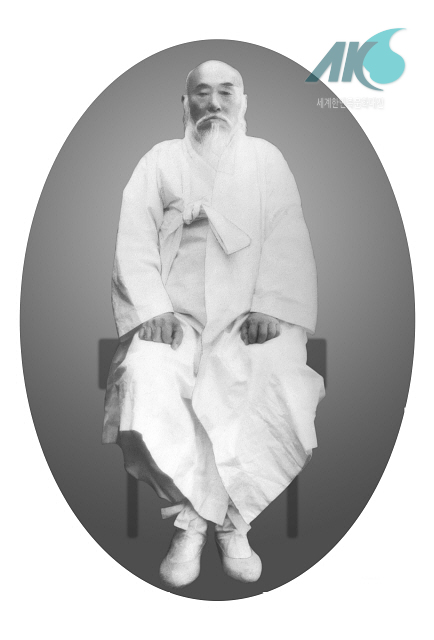

윤세복

| 한자 | 尹世復 |

|---|---|

| 분야 | 역사/근현대|성씨·인물/근현대 인물|종교/신종교 |

| 유형 | 인물/의병·독립운동가 |

| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 |

| 시대 | 근대/일제 강점기 |

| 성격 | 독립운동가 |

|---|---|

| 성별 | 남 |

| 대표경력 | 대종교 제3대 교주 |

| 출생 시기/일시 | 1881.2.17 |

| 수학 시기/일시 | 1886-1901 |

| 활동 시기/일시 | 1909년 |

| 활동 시기/일시 | 1910년 |

| 활동 시기/일시 | 1911년 |

| 활동 시기/일시 | 1918년 |

| 활동 시기/일시 | 1919년 |

| 활동 시기/일시 | 1923년 |

| 활동 시기/일시 | 1933년 |

| 몰년 시기/일시 | 1960년 2월 13일 |

| 추모 시기/일시 | 1962년 |

| 관련 사건 시기/일시 | 1942년 9월 |

| 특기 사항 시기/일시 | 1942년 11월 19일 |

| 1962년 | |

| 출생지 | 경상남도(慶尙南道) 밀양군(密陽郡) 부북면(府北面) 무연리(舞鳶里, 무조리) |

| 학교|수학지 | 경남 밀양 |

| 활동지 | 밀양, 대구, 만주 환인현, 무송현, 하얼빈 |

윤세복은 경상남도 밀양군 부북면 무연리(慶尙南道 密陽郡 府北面 舞鳶里, 무조리)에서 윤희진의 둘째 아들로 태어났다. 본명은 세린(世麟), 도호는 단애(檀崖), 본관은 우송이다. 7세부터 15년간 응천재(凝川齋)에서 전통 학문을 수학하였는데, 족형의 영향으로 대구의 측량학교에 입학하여 신학문을 수학하였다. 1903년부터 5년간 밀양 신창 학교와 대구 협성 학교에서 교사로 활동하는 등 민족 교육 운동을 주도하였다.

윤세복은 1909년 10월 안희제(安熙濟)·이원식(李元植)·김동삼(金東三) 등 80여 명과 함께 대동 청년당을 조직하였다. 이듬해 1910년 12월 상경하여 대종교 교조 나철(羅喆)을 방문하고 입교하였다. 이때 이름을 세린(世麟)을 세복(世復)으로 고치고 단애(檀崖)라는 아호를 받았다.

1911년 1월 시교사(施敎師)로 임명되자, 친 형인 윤세용(尹世茸)과 상의하여 모든 가산을 정리하고 1911년 2월 길림성 환인현(桓仁縣)으로 망명했다. 그는 항일을 위한 첫단계로서 동창 학교(東昌學校)를 설립, 경영하였다.

1918년에는 여준(呂準)·박성태(朴性泰)·박찬익(朴贊翊)·신팔균(申八均) 등 39명과 함께 「무오 독립 선언서」에 서명했다. 이후 길림성 무송현으로 근거지를 옮기고 백산 학교(白山學校)와 교당을 설립하여 7,000여 명의 교인을 모았다. 이를 기반으로 1919년 7월 흥업단(興業團)을 조직하여 총무에 취임하였다. 1921년 10월에 흥업단이 군비단·광복단·대진단·태극단과 통합하여 대한 국민단(大韓國民團)을 조직하자, 의사 부장(議事部長)으로서 활동했다. 1923년 대종교 제2대 교주 김교헌(金敎獻)이 사망하자, 1924년 1월 22일 대종교 총본사가 있는 영안현 남관에서 제3대 교주에 취임하였다.

1925년 6월 재중 한인을 단속하기 위해 중일 간에 체결된「미쓰야 협정(三矢協定)」에 따라, 길림 독군(吉林督軍) 장작림(張作霖)[장쭤린]은 1926년부터 대종교 포교금지령을 내렸다. 교단 지도부는 포교금지령 해제를 위한 노력과 동시에 대종교 중흥을 위한 중장기 계획을 세웠다. 1928년 1월 소·만 국경 지대인 밀산현 당벽진(密山縣當壁鎭)으로 총본사를 옮겼다.

1931년 9월 만주 사변 이후 안희제와 더불어 발해의 옛 수도인 동경성 일대에 발해 농장을 세웠다. 명칭은 농장이었지만, 실상은 독립운동 기지였다. 1934년 3월 하얼빈(哈爾濱)에 선도회(宣道會) 설치를 시작으로 영안현 동경성에 총본사를 이전하였으며, 1936년 3월 총본사 안에 대종 학원을 설립되었다.

1934년에는 김응두(金應斗)·박관해(朴觀海)·김서종(金書鍾) 등의 협조를 얻어 하얼빈시 안평가(安平街)에 대종교 선교회를 설치하여 많은 동포가 대종교 교당을 찾아 단군성조의 위덕을 추모하면서 민족정신을 가다듬게 하였다. 1942년 11월 19일 일제는 대종교를 말살하고자 김영숙(金永肅)·윤정현(尹珽鉉)·최관(崔冠) 등 20여 명을 체포하였는데, 윤세복도 이때 체포되어 무기징역형을 받고 옥고를 겪었다. 이를 ‘임오교변(壬午敎變)’이라 한다.

해방 후 출옥한 윤세복은 1946년 서울에 대종교 총본사를 설치하고 단군전 봉안, 교적 간행, 홍익대학의 설립 등을 추진하였다. 특히 그는 전통적인 교통전수제(敎統傳授制)를 선거에 의한 총전교 선임제(總典敎 選任制)로 바꿔 교단 체제를 민주화했고 초대 총전교에 취임하였다. 윤세복은 1960년 2월 13일 사망하였다.

초대 교주 나철이 지은 『신리대전(神理大全)』은 모두 4장으로 구성되어 있다. 후에 서일(徐一)이 한문으로 주(註)를 달았으며, 1923년 제2대 교주인 김교헌에 의하여 일차 간행되었다. 윤세복은 한글로 번역하여 「한얼리치」라는 이름으로 『한검바른길』이라는 책 속에 포함하여 1949년에 출판하였다. 김교헌이 저술한 『홍암신형조천기(弘巖神兄朝天記)』를 번역·간행했다. 또한 『교유』 제37호는 대종교 3대 교주인 윤세복이 제8회 총본사 직원을 서임하고 발표하는 내용이 담겨 있다. 『교유』 제136호는 대종교 3대 교주 윤세복이 상교(尙敎) 윤복영과 성하식을 정교(正敎)로 승진하고, 대형(大兄) 칭호를 부여하는 내용이 담겨 있다.

정부에서는 그의 공훈을 기리어 1962년에 건국훈장 독립장을 추서하였다.

- 大倧敎重光六十年史(大倧敎倧經倧史編修委員會, 大倧敎總本司, 1971)

- 壬午十賢殉敎實錄(大倧敎總本司, 1971)

- 국가보훈처, 『대한민국 독립유공자 공훈록』 4,(국가보훈처, 1987)

- 서굉일, 「단애 윤세복과 독립운동」(『경기사학』 7, 경기사학회, 2003)

- 조준희, 「단애 윤세복의 국학운동」(『국학연구』 10, 국학연구소, 2005)

- 조남호, 「대종교의 삼교합일론-윤세복의 인식을 중심으로」,(『동방학』 17, 한서대 동양고전연구소, 2009)

- 구본진, 『필적은 말한다-글씨로 본 항일과 친일』,(중앙북스, 2009)