'이야기 왕' 황구연과 민간 문예가 김재권

| 한자 | '이야기 王' 黃龜淵과 民間 文藝家 金在權 |

|---|---|

| 분야 | 구비 전승·언어·문학/구비 전승|성씨·인물/근현대 인물 |

| 유형 | 개념 용어/개념 용어(기획) |

| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 |

| 시대 | 근대/일제 강점기|현대/현대 |

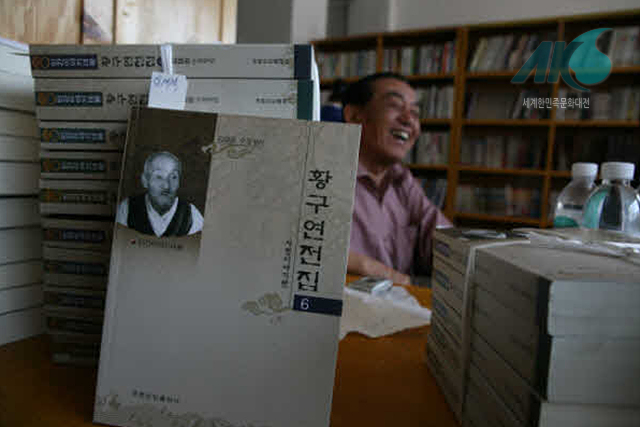

2008년 4월 마침내 『황구연 전집』 전 10권이 출판되었다. 연변인민출판사가 오랜 기획 끝에 2007년 3월에 제1권을 출간한 이래 전체 10권을 내기까지 1년 여가 걸린 셈이다. 『황구연 전집』은 2009년 초 중국의 국가 신문 출판사에서 주최하는 제2기 '3개 분야 100종' 원작 출판 프로젝트에서 국가급 원작 도서로 선정되어 표창을 받았다.

중국의 최고 연구 기구와 중국 과학원, 사회과학원, 북경 대학 등의 저명한 전문 연구자들의 논증과 토의를 거쳐 전국 1,008종의 추천 도서 중 인문 사회 과학류, 문예와 어린이류, 과학 기술류의 3개 분야에서 각각 100부씩을 선정하는 프로젝트에서 인문 사회 과학류에 입선됨으로써 국가적 차원에서 그 가치를 충분히 인정받은 것이다.

2011년 서울에서 열린 국제 도서 전시회에서도 많은 사람들의 관심 속에 판매된 바 있다. 『황구연 전집』은 제1권 『장편 이야기』, 제2권 『중국 이야기』, 제3권 『역사 이야기』, 제4권 『명인 이야기』, 제5권 『지혜 이야기』, 제6권 『사랑 이야기』, 제7권 『향토 이야기』, 제8권 『어린이 이야기』, 제9권 『동식물 이야기』, 제10권 『우스운 이야기』 등으로 구성되어 있다.

한 사람이 1,133편의 이야기를 구술한 일은 『세계 기네스 기록』에도 오른 적이 없다. 그리고 한 사람이 20여 년간의 수집·정리를 거쳐 그 이야기들을 방대한 민간 이야기집(총 10권, 1,063편, 365만 자, 사진 93폭, 삽화 33폭)으로 집대성한 일 또한 세계 민간 문학사에서 찾아보기 힘들다.

중국의 3대 이야기 왕이자 저명한 조선족 민담 표현 예술가인 황구연이 천재적인 기억력과 남다른 구술력으로 구술하고 수집·정리자인 민간 문예가 김재권이 민족적인 사명감과 강인한 의지로 장기간에 걸쳐 집필한 민간 이야기 대전 『황구연 전집』은 명저 『아라비안 나이트』와 견줄 수 있다. 『황구연 전집』 10권은 중국 내 한인 사회의 영원한 문화 자원으로 기록되고 활용되어야 할 재산이다.

조선 시대 정승 황희의 22대손으로 1909년 한국경기도 양주에서 출생한 황구연과 독립운동가의 후예로 1938년 중국길림성 용정에서 출생한 김재권, 이 두 사람 모두 용정에서 살았으나 그들의 첫 만남은 1983년에야 이루어졌다. 둘 다 민간 문학가였기에 만남이 가능했다.

1983년 7월, 당시 연변 민간 문예가 협회 부주석이며 용정시 문련 주석이었던 김재권은 민간 이야기를 수집하기 위해 마을 답사를 하던 중에 팔도진 용수평촌에 황대포라는 별명을 가진 대단한 이야기꾼이 있다는 소식을 접하게 되었다.

김재권은 한걸음에 달려가 황구연 노인을 만났다. 후손들에게 민족의 역사와 문화를 가르치려 해도 교과서마저 없는 현실을 강조하며 “우리 민족의 역사와 문화에 대해 가르침을 받고자 찾아왔습니다.”라고 하는 김재권에게 황구연 노인은 “하토에 묻혀 사는 늙은이가 뭘 안다고 찾아왔습니까. 옛말은 거짓말이라 하고 옛말꾼은 대포쟁이, 잡귀신으로 몰리는 판인데…”라며 말문을 열려 하지 않았다.

그 자신도 잡귀신으로 몰려 비판받은 바 있는 김재권은 개혁개방 이후 국가의 민간 문예 방침을 낱낱이 설명하면서, 자신을 제자로 받아 달라며 넙죽 큰 절을 올렸다. 황구연도 얼떨결에 맞절로 답례하였다.

황 노인의 말문을 열기 위해 김재권은 단군 시조로부터 역대 임금들에 대한 이야기를 간추리면서 역사 사실에 맞는지 시정을 부탁드렸다. 황 노인은 “오랜만에 진짜 말동무를 만났다”며 무릎을 철썩 치더니, “나라에서 옛말을 중시하고 또 선생님이 이렇게 찾아 오셨는데. 하기야 내가 그 옛말들을 관 속에 갖고 가겠습니까?”라고 대답했다.

황 노인은 7일 동안 100여 편의 이야기를 구술했다. 가져간 녹음 테이프가 모자라 사람을 보내 테이프를 더 사와야 했다. 그의 이야기는 한 건도 중복되는 것이 없었고 고문이면 고문, 일본어면 일본어, 시조에 판소리까지 곁들여가며 이야기를 구사하는데 그 비상한 기억력과 생생한 구술력, 완벽한 이야기 짜임새는 실로 경탄을 금할 수 없었다.

김재권은 황 노인을 26차례나 방문하였고, 연변 민간 문예가 협회 회원들과 함께 동행하기도 하면서 무려 5년간 1,133편의 이야기를 채록했다. 황 노인이 들려주는 이야기들은 그 범위가 광대했는데, 철학·문학·의학·농학·언어학·민속학·풍수설 할 것 없이 다양했다. 또한 이야기성이 강하고 인물 형상이 뚜렷하여 구전 문학의 독특한 풍격을 구비했다. 1986년, 김재권은 황구연에게서 들은 이야기들을 정리하여 첫 민담집인 『천생 배필』을 출판했다.

황구연과 김재권 두 사람이 만난 지 4년이 지난 1987년 7월, 자리에 몸져누운 황 노인은 띄엄띄엄 말을 이어나갔다. “난 시간이 많지 못한 사람이네. 누룽지를 긁자면 아직 멀었는데… 후대들에게 천경(千頃)의 땅을 물려주기보다 한 권의 책을 남겨 주는 것이 나의 소원이네.”

1987년 12월 15일, 황구연은 79세를 일기로 세상을 떠났다. 황 노인은 생전에 연변 조선족 자치주와 길림성의 민간 문예가 협회의 회원으로서 민담 구연 표현 예술가의 영예를 지녔고, 고인이 된 뒤에는 중국 민간 문예가 협회로부터 1989년 ‘중국 3대 이야기 왕’이라는 칭호를 받았다. 김재권은 고인의 유지를 받들어 정리 사업을 하는 데 온 힘을 쏟았다.

1989년 박창묵과의 합작으로 두 번째 민담집 『파경노』를, 1990년에는 민간 문예가 협회 박찬구 전임 주석과의 합작으로 세 번째 민담집 『황구연 이야기집』을 조선어와 한어(漢語)로 펴냈다. 한어로 출판된 『황구연 이야기집』은 중국 문단에 상당한 영향력을 과시하였다. 그러나 채록된 이야기의 양이 지나치게 방대했기 때문에 전집의 출판은 자금 문제로 인해 이루어지지 못하였다.

2002년 말, 길림성 민간 문예가 협회는 김재권에게 출판 자금을 마련할 대책을 강구할테니 『황구연 전집』 출간 사업을 서두를 것을 부탁했다. 그는 용정의 한글 독서사 법인 대표를 포함, 자신이 지니고 있던 12가지의 사회적 직무를 모두 버리고 황구연의 구술이야기 정리 사업에 혼신의 힘을 다했다.

그러나 2년이 지나도록 출판 소식은 들리지 않았다. 기약도 없이 기다리고 있을 때 외국에서 거액의 계약금을 내걸고 출판을 할 의사가 있다는 소식이 들어왔다. 그러나 한인의 문화유산을 돈을 받고 외국에 판다는 것이 마음에 내키지 않았다. 그즈음 중국 내 한 출판사에서 돈 10만원만 내면 출판을 해주겠다는 우대책을 제시했다. 경제적으로는 부담이 되었으나 판권을 자국의 것으로 지켜낼 수 있는 조건이 마음에 들어 대뜸 계약까지 맺었다.

10만원을 준비하는 일은 결코 쉽지 않았다. 그러나 평생토록 민족 문화 사업에 헌신해 온 인간 김재권을 잘 아는 지인과 동료들이 몇 만원씩 지원도 하고 빌려주기도 하여 출판 자금을 보태주었다.

어렵게 출판 자금이 모아지고 준비가 거의 다 되었을 때 그가 15년 동안 경영해오던 용정한글 독서사 관사에 대한 소송사건이 발생했다. 이 3년 간의 소송 기간 동안 힘들여 모았던 돈 10만원이 소리 없이 사라지고 말았다.

그러나 불행 중 다행으로 연변에서의 출판이 가능하게 되었다. 연변 문련과 민간 문예가 협회에서 황구연의 이야기책 발간 사업에 관심을 기울였고 연변주당위(延邊州黨委) 서기(書記)였던 등개(鄧凱)가 힘을 보탠 끝에 2006년 12월 8일, 김재권은 마침내 연변인민출판사와 출판 계약서를 작성할 수 있었다.

김재권은 밤낮을 가리지 않고 365만 자 원고를 세 번 이상 검토하며 심혈을 기울였다. 그러나 과로가 누적되어 뇌출혈로 쓰러지고 말았다. 그 순간에도 그는 황구연 전집을 출판하기 전에는 죽을 수도 없고 죽어서도 안 된다고 굳게 다짐하였다.

그는 필사적으로 원고 수정을 마쳤다. 2007년 3월에 제1권이 나온 데 이어 1년 이상의 시간이 흐른 2008년 4월, 마침내 『황구연 전집』 전 10권이 연변인민출판사에서 출판되었다. 그 사이 어느덧 고희를 맞은 김재권은 막 출판된 『황구연 전집』 전 10권을 받아 안고 황 노인의 영전 앞에 섰다. “선생님, 이제야 숙제를 완성해서 죄송합니다. 늦게나마 큰 책이 나왔습니다.”

황구연의 민간 이야기는 20세기 후반기에 수집된 민간 이야기이다. 황구연이 속한 한인 문화는 이미 지난 세기 초에 봉건 사회의 단계를 벗어나 근대 사회로 이행하기 시작한 한반도 문화에서 잉태되어 분리된 문화이고, 구술자였던 황구연은 뿌리 깊은 선비 가문에서 태어나 구학문과 신학문을 골고루 배운 지식인 출신의 이야기꾼이었다. 조선과 중국의 한문 전적(漢文典籍) 등 기록문학(記錄文學)의 성과들을 익숙히 알고 있었던 것이다.

황구연의 민간 이야기는 결코 원시 문화의 잔류물(殘留物)이 아니며, 인류 문명의 발전과 동떨어져 구두 표현의 단계에만 머물러 있는 미발달 사회에서 나타난 민간 이야기가 아니었다.

이런 까닭에 황구연의 민간 이야기는 구비 문학(口碑文學)이면서도 조선과 중국의 기록문학 작품과도 밀접한 상호 텍스트성을 갖고 있다. 이 점이 바로 구비문학의 초기 단계에 그쳤던 악륜춘족(卾倫春族)[중국 내몽고자치구에 거주하는 소수민족]이나 혁철족(赫哲族)[중국 흑룡강성에 거주하는 소수민족] 같은 중국의 기타 민족들의 민간 이야기와 판이하게 다른 하나의 특색이다.

『황구연 전집』 총 10권의 출간은 개혁개방 이후 중국 조선족 문학의 발전사에서 아주 획기적 사건이라는 것이 연변 학계의 입장이다. 따라서 20여 년간 황구연의 이야기를 수집하고 정리하는 데 혼신의 힘을 쏟아 중국 조선족 문단과 중국, 더 나아가 세계적으로 주목받는 민간 문학의 귀중한 유산을 인류에게 선물한 김재권의 노력은 아주 값진 것으로 평가받고 있다.

실제 김재권 스스로도 “구비 문학은 민족의 역사와 문화가 고스란히 담겨 있는 소중한 문화유산이며 민족 문화 예술의 어머니입니다. 황구연 전집의 출판은 저의 사명이며 운명이었습니다.”라고 강조했다.

민간 문학가 김재권은 중국 한인[조선족] 작가들의 창작 문학에 결코 뒤지지 않는 문학적 업적을 쌓아올렸다. 그러나 그럼에도 불구하고 여전히 아쉬움이 남는다는 것이 학계의 지적이다. 황구연의 이야기는 많은 부분이 100% 구전은 아니고 조선이나 중국의 기록문학과 긴밀히 연결되어 있다. 이런 까닭에 황구연이 들려준 이야기가 갖는 민간 문학으로서의 특징을 제대로 살리기 위해서는 수집·정리하는 과정에서 가급적이면 황구연 이야기의 원래의 모습을 그대로 살리려고 노력해야 했다. 설사 논리나 언어 표현에 있어 어설픈 점이 있거나 일부 역사 사실과 맞지 않는 점이 있다고 하더라도 원래의 모습대로 살려놓는 것이 바람직했다는 것이다. 황구연의 이야기는 그 자체가 비교 문학 연구자들에게 있어서 귀중한 연구 자료를 제공해주고 있기 때문이다.

『황구연 전집』 제2권 『중국이야기』에 수록된 74편의 이야기는 거의 모두 중국 각종 문헌들에 기록되어 있는 이야기들이다. 또한 『황구연 전집』 제3권 『역사 이야기』에 수록된 이야기들은 정사(正史)나 야사(野史) 같은 역사 문헌 기록에서 대부분 그 원형을 찾을 수 있는데, 아래는 그 사례들이다.

“선덕녀왕의 예언”(3권) → 『삼국유사』 卷第一, “善德王知幾三事”

“재상이 된 농부”(3권) → 『삼국사기』 卷第四十五, “乙巴素”

“도미와 그의 안해”(3권) → 『삼국사기』 卷第四十八, “都彌”

“바보 온달과 평강공주”(3권) → 『삼국사기』 卷第四十五, “溫達”

“을지문덕장군의 일화”(3권) → 『삼국사기』 卷第四十四, “乙支文德”

“만파식적의 유래”(3권) → 『삼국유사』 卷第二, “萬波息笛”

황구연의 이야기들은 민간 문학, 비교 문학 연구자들에게 귀중한 연구 자료를 제공해주기 때문에 학문 연구에 있어서 황구연의 이야기를 본래의 모습 그대로 연구자들에게 제공해주는 것이 중요하다. 이런 까닭에 앞으로 『황구연 전집』은 기존과 다른 형태로 출판될 수도 있을 것이라 여겨진다.

- 길림신문사 편, 『60주년에 만난 60인』[김창수, 「살아있는 전설-조선족의 "아라비안나이트"」(민족출판사, 2010)

- 김관웅,「『황구연 전집』과 서면 문학의 “상호 텍스트성”에 대하여」(『예술세계』 제1호, 2009)